1939年初春,延安天寒地冻。延水河畔,呼啸的北风中,土窑洞里,34岁的作曲家冼星海在昏暗的煤油灯下,用了整整6天6夜完成了《黄河大合唱》这部经典作品。“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮!”这首民族交响史诗激励了无数中华儿女奔赴抗击侵略的前线,谱写了一曲撼天动地的英雄赞歌。

1938年,诗人光未然带领抗敌演剧队第三队奔赴吕梁山抗日根据地。他在壶口附近东渡黄河时,被船夫们与狂风恶浪搏斗的场景深深震撼,将所见所感凝练成长诗《黄河吟》。随后,冼星海在延安用6个昼夜为诗作谱曲,创作出《黄河大合唱》。

1939年春天,《黄河大合唱》在延安唱响,迅速传遍大江南北,成为抗战中凝聚民族力量的时代战歌,鼓舞着中华儿女团结一心、奋勇前行。

抗日战争不仅是一场军事斗争,也是政治、经济和文化的全方位战争。法西斯侵略者不仅侵占他国领土,还在文化、思想领域进行奴役和控制,妄图摧毁被侵略国人民的精神和意志。日本侵略者也不例外,他们轰炸上海商务印书馆和南开大学,破坏中国教育机构,推行日语教育,强制中国人学日语,企图斩断中华文化的根脉。

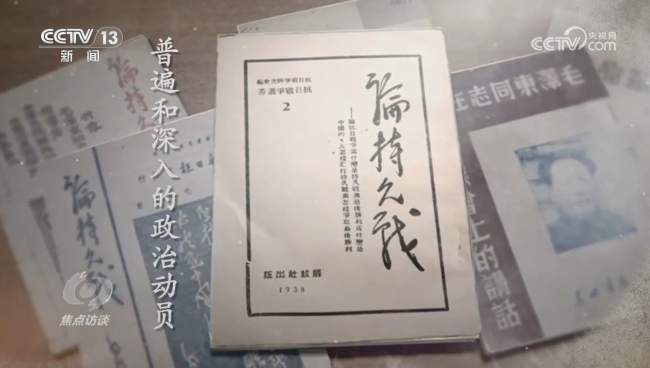

然而,日本侵略者低估了一个拥有五千年文明的古老民族的坚不可摧的民族精神。中国共产党以深刻的战略眼光和卓越的实践智慧,创新性、系统性提出文化抗战理论,成为文化抗战的引领者。毛泽东在《论持久战》中指出,要取得抗战胜利,必须进行“普遍和深入的政治动员”。面对当时80%以上国民没有受过文化教育的国情,毛泽东强调通过口说、传单布告、报纸📰书册、戏剧电影等方式进行宣传。

1940年,毛泽东在陕甘宁边区发表演讲,提出了新民主主义文化的三大特征——民族的、科学的、大众的。1942年,他在延安文艺座谈会上进一步强调,文学艺术都是为人民大众的,首先是为工农兵的。在文化抗战系统理论的指导下,各抗日根据地开展了多种形式的文化活动,如识字牌、抗日歌曲、革命故事等,提高了群众的识字率和政治觉悟。

抗战期间,全国各地的文艺工作者跨越封锁线与战火,奔赴抗日根据地,创作出大量反映抗战、贴近群众的文艺作品。例如,歌剧《白毛女》反映了旧社会与新社会的斗争主题,深受观众喜爱;《团结就是力量》这首歌简短有力,很快传遍抗日前线和全国,成为鼓舞民众的战斗口号。

在中国共产党的领导下,抗日根据地的文艺工作者扎根基层,通过一场场文艺演出和文化宣传活动,动员了众多人民群众参军抗日。晋察冀革命根据地的民众对抗日战争相关政治术语有了初步认识,并在长期斗争中不断加深理解。这些工作不仅教育和鼓舞了群众,也体现了中国共产党在抗日战争中的成熟和发展。

舆论宣传同样是文化抗战的重要组成部分。《大众日报》在沂蒙山区创刊,成为打击敌人的一发发炮弹。延安新华广播电台从清凉山发出第一声电波,使全国各地都能直接收听到中国共产党的声音,有力指导和配合了全国的抗日战争。位于延安的清凉山被称为新闻山,汇聚了多个新闻机构,形成了完整的抗战宣传体系。这些努力不仅在军事上发挥了重要作用,也在文化上展现了中国共产党的主导作用。