向抗战中的中国科学家致敬 烽火中铸就科技长城!八十多年前,抗战烽火燃起,中华民族到了生死存亡的关头。科技界展现出高度的民族自觉与担当精神,广大科技工作者毅然实现全面战略转向,将全部智慧投入抗战急需,用自己的知识为国家、为抗战效力,筑起了一道烽火中的科技长城。

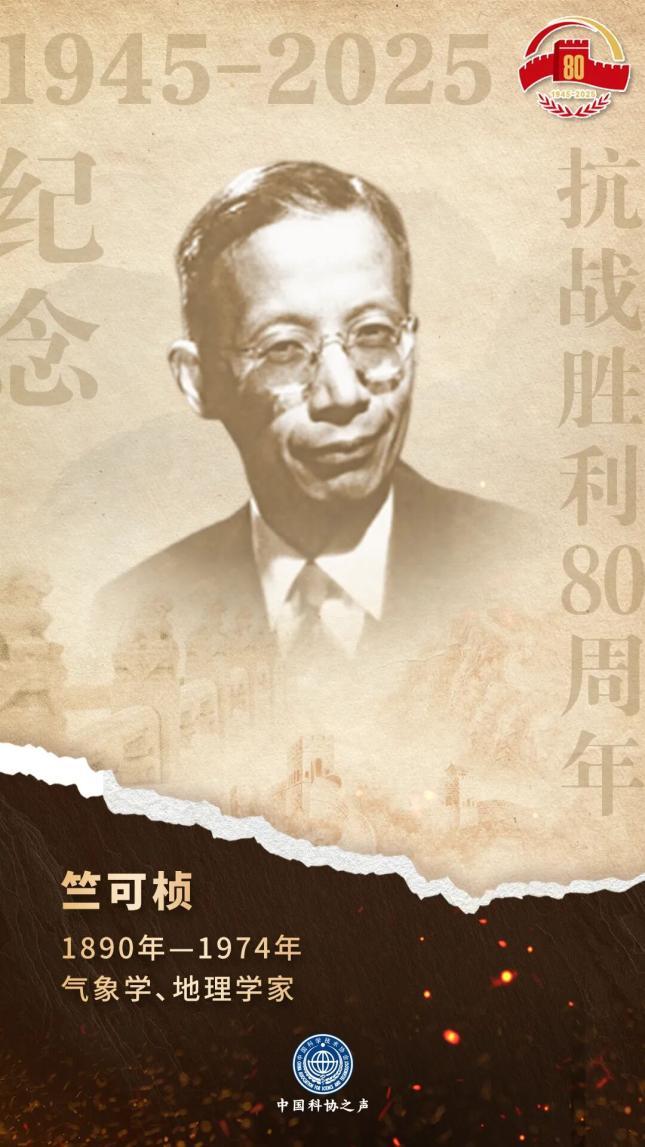

值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,我们推出专栏,深切缅怀那些峥嵘岁月中以科学救国的英雄们。他们的精神跨越时空,激励着今天的我们在民族复兴的新征程上继续前行。本期为大家介绍其中的代表人物:竺可桢。

在民族危难之际,竺可桢率领浙江大学西迁2600余千米,在“文军长征”中坚持“不停课、不停学”,守护教育火种。他秉持严格的教学标准和宽松的学术氛围,研究前沿科技,培养了26位院士,为民族未来积蓄力量。他还力助文澜阁本《四库全书》避战火,新中国成立后继续推动全国资源普查,开创新学科研究典范,其思想深远影响了中国科学事业的发展。

1890年-1974年,竺可桢是气象学、地理学家。留学回国后开创气象教育事业,创建中央研究院气象研究所,历任中央研究院气象研究所所长、浙江大学校长、中国科学院副院长等职。在气象相关的多种研究方面都作出了开拓性的贡献。抗战期间,作为浙江大学校长的竺可桢领导学校千里跋涉四次西迁,并将浙大建设成为蜚声海内外的名校。先后为国家培养高级专门人才达3500余人。

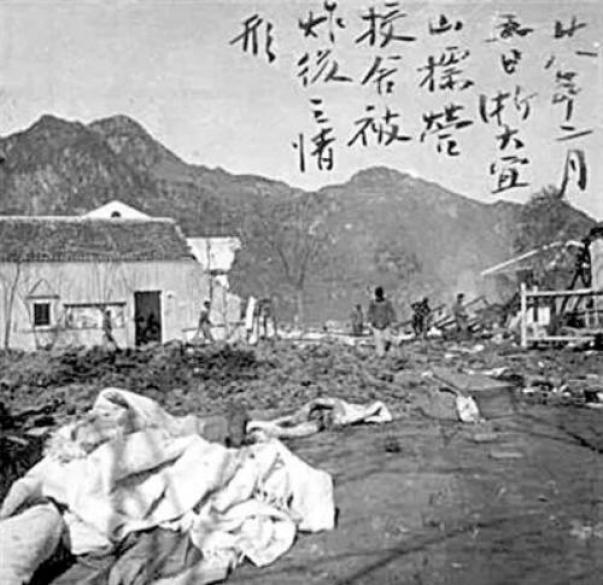

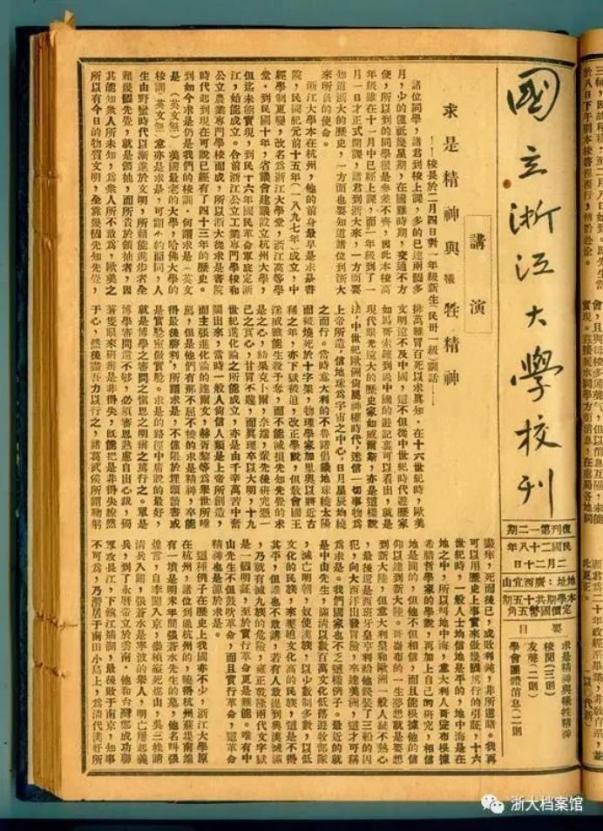

1936年,竺可桢被任命为浙江大学校长,在开学典礼上向新生提出了著名的“竺可桢二问”。1937年卢沟桥事变、尤其是淞沪会战后,为了积蓄救亡图存的教育科研力量,决定迁移校址。浙大师生被迫从杭州一路西行,经六省至1940年初定址遵义湄潭,跋涉2600余千米。浙大的西迁路线和中央红军长征路线相似,被誉为“文军长征”。

作为一校之长,竺可桢运筹帷幄,确保教学质量不打折。频繁的迁徙与空袭常使学生要求停课,但他始终坚持“不停课、不停学”这一原则。每次迁徙,竺可桢都亲力亲为,或先行跋涉勘察校址,或积极奔走保障学校的顺利迁徙和运转。由于筹划周密、准备得当、组织有序,虽历经艰险,浙大的几次辗转都有条不紊,师生们面对日军的轰炸也能从容应对。

西迁之时,浙大只有文理、工、农三个学院16个系,1946年返回杭州时,已拥有文、法、理、工、农、医、师范七个学院26个系。教授和副教授人数从70人增至201人,学生数量也从600余人增加至2000多人。

在浙江大学西迁时,藏于杭州文澜阁的《四库全书》面临战火威胁。竺可桢得知此事后,从浙大迁徙的车辆中匀出一辆给图书馆用,后又派专人负责库书的迁移。1939年2月,竺可桢因公路过贵阳,专门查看《四库全书》的储藏情况,并提出具体建议。浙大迁至遵义后,竺可桢又派专门人员协助藏书曝晒事宜。1944年,日军发动豫湘桂战役,贵阳一度受到威胁,在竺可桢的建议下,《四库全书》被运往更为安全的重庆,使其终免战火波及。

1949年7月全国解放前夕,竺可桢应邀到北平参加中华全国第一次自然科学工作者代表大会筹备会,参与筹建新中国。新中国成立后,谈及中国科学新方向,竺可桢充满信心。为紧密配合国家建设需要,竺可桢提出要彻底普查全国资源。尽管年事已高,但只要条件允许就亲临一线实地考察。在他看来,工作的重点就得放到野外去,主要的工作应该放到现场去做。一系列考察成果既为开展全国综合自然区划、服务国民经济建设提供了宝贵的第一手资料,更催生了竺可桢基于国情农情的“可持续发展”新思考。

竺可桢不割断历史搞研究,在二十四史及五千多部方志中搜集资料并写读书笔记。1972年年底,“尽毕生之作”的《中国近五千年来气候变迁的初步研究》刊发,创造了具有中国特色的新学科的典范。