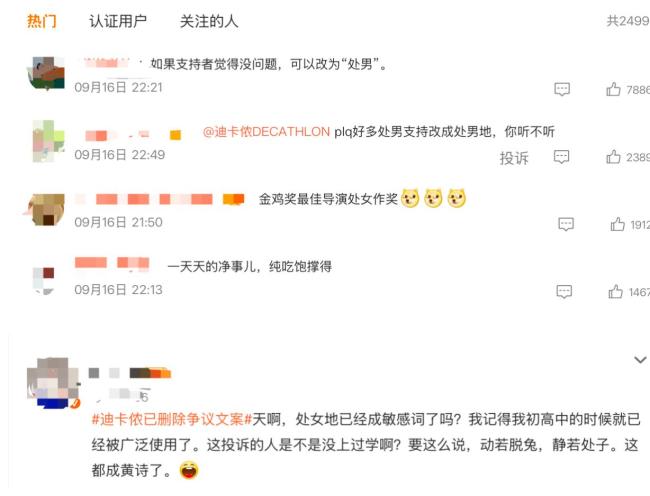

一场由“处女地”一词引发的修辞争议,让平价运动品牌迪卡侬陷入舆论漩涡。近日,多位网友发帖称,迪卡侬产品宣传页面出现“海洋是一块尚未开发且无边无际的处女地”的表述,并质疑该用词不当,消息引发广泛讨论。有人认为将女性♀️身体符号用于自然景观是对女性♀️的物化与不尊重,也有网友表示“处女地”是一个中性词,平时使用非常广泛,并不带其他色彩,用在文案中并无不妥。

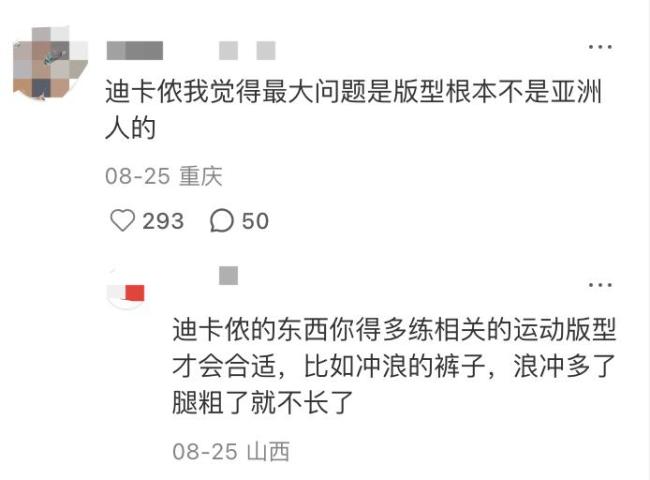

争议爆发后,迪卡侬官方迅速撤下了相关广告图片和文案。迪卡侬官方客服表示正在关注并持续跟进此事。《现代汉语词典》为“处女地”提供了中性的注脚:“未开垦的土地。”在过往的语言体系中,它确实常被用来形容纯净、待开发的领域。然而,在『社交媒体』上,每个词语都被赋予了超越其字面意义的联想与解读。当“处女”的性别隐喻与“地”的被动性相结合,便触动了公众对女性♀️物化议题的敏感神经。一封封投诉信涌向迪卡侬,『社交媒体』上,“不买、抵制、凑单退”的声浪汇聚成一场抗议。

这场“词语风波”对迪卡侬而言,或许只是其“身份危机”的又一幕。这个曾以“高性价比”和“专业大众化”俘获无数中国消费者的运动品牌,近年来却屡屡卷入舆论漩涡。曾经,迪卡侬是运动爱好者的“快乐老家”,蓝色的仓库式卖场是“平价乐园”的代名词。从1976年创立到2025年在中国拥有200多家门店、2024年全球销售额约合人民币1200亿元的成绩,迪卡侬一路发展靠的就是“低价不低质”这张王牌。

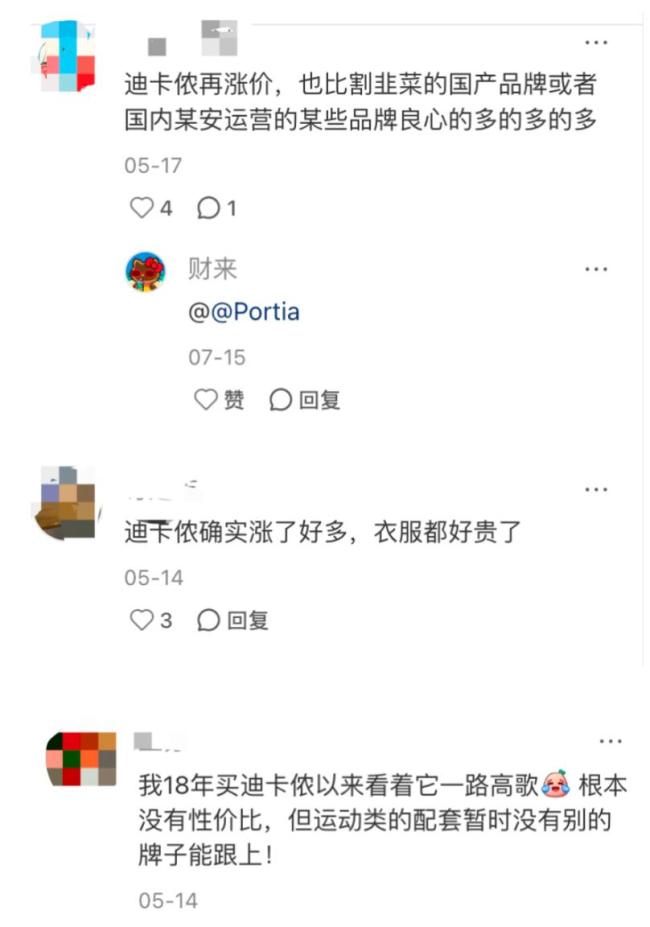

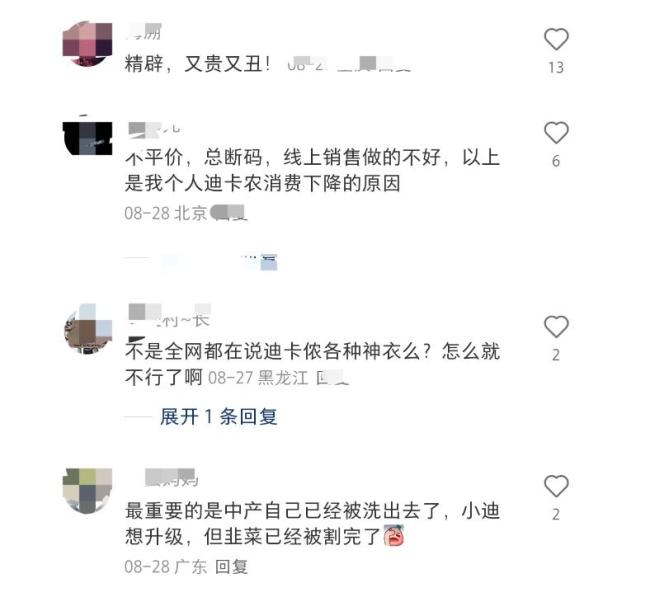

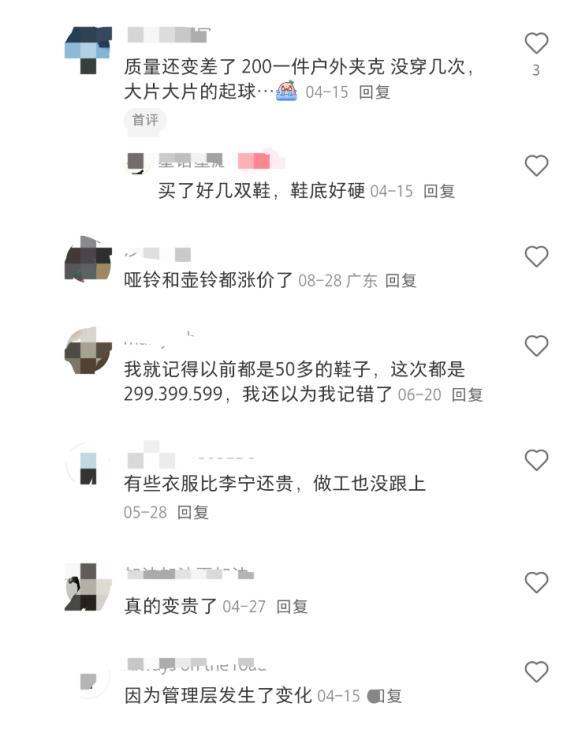

然而,时过境迁,那个平价衣橱里的老朋友突然让老粉们“高攀不起了”。当99元的经典速干T恤👕涨到149元,249元的抓绒外套🧥飙升至499元,甚至一双登山鞋🥾标价1099元时,评论区炸了。“被背刺了!”“迪卡侬开始抛弃穷鬼了吗?”话题冲上热搜,阅读量破亿。据三联电子厂Pro报道,2022-2024年间,迪卡侬的商品销售均价从128.81元涨至196.32元,涨幅高达52%。这波涨价让迪卡侬陷入了一个尴尬的境地:“穷人买不起,中产看不上”。

现在走进任何一家迪卡侬门店,都能看到这种割裂的消费图景:左边是几十元的纯色T恤👕,右边是69999元的全碳纤维公路车。这仿佛是迪卡侬内心挣扎的写照:既舍不得放弃大众市场的基本盘,又眼馋中高端赛道的高利润。背后是迪卡侬对“薄利多销”模式的焦虑。2021到2023年,其全球营收增幅从21.3%骤降至1.15%。根据2024年业绩报告,迪卡侬全球收入微增,利润却下跌15.5%至7.87亿欧元💶,创下十年新低。零售商的身份似乎走到了瓶颈。

于是,在2022年首位女性♀️CEO芭芭拉上任后,一场“品牌重塑”运动拉开序幕。换Logo、讲专业、上探高端,迪卡侬想撕掉“运动界优衣库”的标签,挤进中产的购物车🛒。但问题来了:中产凭什么买账?有人说,中产消费买的从来不只是产品本身。花5000元买始祖鸟,买的是“户外精英”的人设;排队抢lululemon,买的是“自律给我自由”的生活方式。这些品牌贩卖的是故事、文化、情绪价值。而迪卡侬给了什么?一件涨价后的抓绒衣,Logo没变,设计没变。在别人眼里,它和你三年前买的那件没什么不同。这种缺乏“身份赋能”的涨价,在老用户看来是“背叛”,在中产眼中则是“自不量力”。

今年8月,有媒体报道,迪卡侬正计划出售中国子公司约30%的股权。该业务初步估值区间约10亿-15亿欧元💶(折合人民币约100亿元)。迪卡侬则以“不予置评”作回应。“处女地”的文案争议,不过是这场转型困境的冰山一角。它暴露了迪卡侬更深层次的迷茫:在抛弃“平价”之后,它并未真正学会如何“讨好”中产。当老用户因“被背刺”而转身离去,新用户又因“不够格”而驻足观望时,这场豪赌的筹码或许正在被一点点耗尽。