35岁的朱先生对着镜头展示落满灰尘的硕士证书时,评论区炸开了锅。这位浙大文科硕士曾在2014年手握25个offer,最终选择年薪15万的烟草公司,却在三年后毅然辞职回乡。如今他月入千元直播卖茶叶,却坚称不愿为五斗米折腰。这场持续八年的社会实验,撕开了当代青年最深的焦虑:我们到底该活成别人眼中的成功模板,还是自己心里的真实模样?

烟草公司的工牌曾让朱先生父母脸上有光,但现实很快露出獠牙。不抽烟的他被迫品鉴香烟,内向的性格在酒桌应酬中无所适从。最刺痛的是,当他偷偷在办公室写小说时,负罪感如影随形。三年间,这位文科硕士每天处理着与文学毫无关系的报表,工资未达预期且晋升无望。朋友一句“你就像戴着镣铐跳舞”的调侃,最终促使他在2017年递交辞呈。

《2023年轻人职场状态调研》显示,体制内30岁以下离职率三年间上升27%,朱先生的困境并非个案。当他把辞职决定告诉领导时,对方只是平静地说了句“好的”——这个细节成为压垮骆驼的最后一根稻草。从年薪15万到隐居初期月入三千,经济落差真实存在,但朱先生用陶渊明的诗句回应:“我只想要三斗米”。

在烟草公司的1095天里,朱先生遭遇三重围剿。作为文科生,他每天要撰写烟草工艺报告,专业错位感如同让厨子修飞机;领导对“浙大硕士”标签的过高期待,使他长期处于能力质疑中;更致命的是职场文化冲突,不擅拍马屁的他,在年终述职时连基本的工作展示都紧张到声音发抖。

这种精神消耗具有普遍性。某职场平台数据显示,名校毕业生在体制内的职业适配度仅58%,远低于民营企业。朱先生的情况尤为典型——他离职前半年开始出现失眠,会在深夜反复修改那些“永远不够完美”的公文。当工作变成持续性的能量透支时,连摸鱼写小说都成了奢侈。

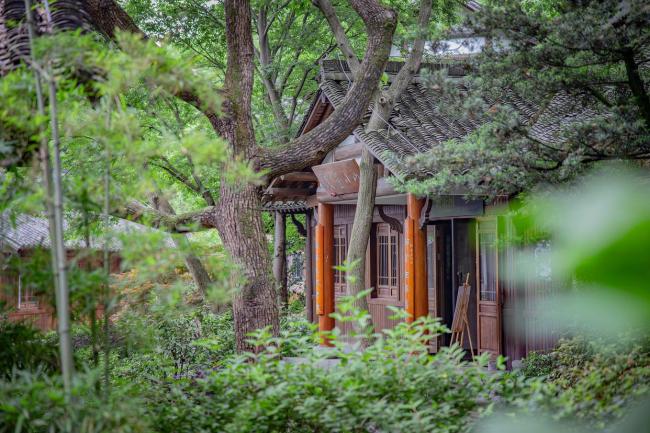

推开朱先生的老宅木门,两个世界在此交汇:左侧堆着发黄的学术资料,右侧是直播用的环形灯。过去八年,他经历过百万稿费的高光,也遭遇P2P爆雷的血亏。如今每天两场直播,收入起伏在800-5000元之间,但他说“比在会议室假装认真开会踏实”。

父母的态度构成有趣观察。最初父亲怒斥“白供你读书”,现在会默默帮他打包茶叶订单。网友的争议更值得玩味:『直播间』里有人刷礼物🎁称他“反内卷英雄”,微博评论区却充斥着“教育资源浪费”的指责。对此朱先生展示着银行卡余额:“我给父母的生活费,比当年在体制内时还多。”

当朱先生表示“愿为爱情重返职场”时,这个乌托邦故事突然接地气。这引发出本质思考:体制与自由从来不是非此即彼的选择,而是动态平衡的艺术。就像他在直播时说的:“隐居不是躺平,而是换种方式站着。”

朱先生的实验价值在于,他用八年时间证明:985学历可以不是枷锁,“稳定”不该是唯一的人生关键词。当他说“唯一求而不得的是爱情”时,我们突然读懂了这个时代最奢侈的追求——在保持自我的前提下,与世界温柔相处。