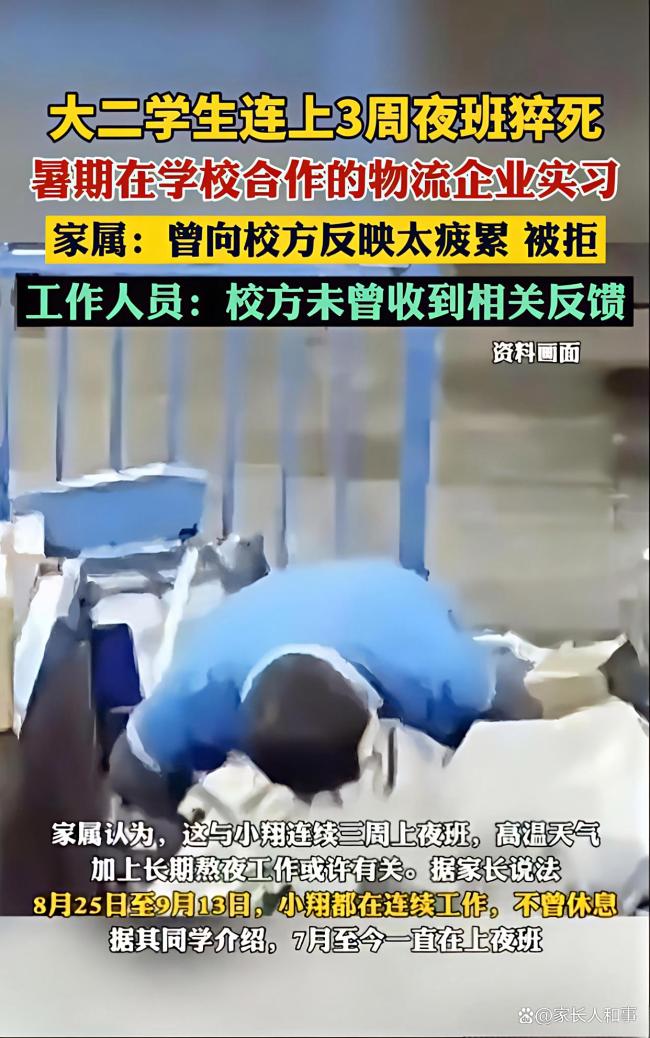

大二学生在学校合作的物流企业实习猝死 超负荷劳动夺命悲剧!凌晨1点,物流仓库内,20岁的小翔正在搬运数十公斤的包裹。这是他连续第20天在高温环境下工作超过9小时。9月13日,这位湖北交通职业技术学院的大二学生突然倒下,死亡证明上写着“心脏性猝死”。这一事件揭示了校企合作中存在的严重问题——当教育机构与企业联手将学生推向超负荷劳动时,谁该为年轻的生命负责?

家属提供的排班表显示,小翔自8月25日起进入某物流企业实习。8月他工作了26天,仅休息5天;9月工作26天,只休息4天。夜班时间跨度大:7月和9月从每日22:00到次日7:00,8月则从凌晨1:00到13:00。在高温仓库中,他需要持续搬运重物,每天工作时间超过9小时。

母亲回忆说,小翔入职体检时各项指标正常。他曾多次在电话中诉苦:“妈,我腿都站麻了,仓库里热得喘不过气。”但由于担心“实习评价影响毕业”,他选择默默承受。事件发生后,校方与企业互相推诿,涉事企业表示愿意进行人道主义补偿,而该校其他20余名实习生仍在相同岗位继续夜班工作。

《劳动法》明确规定每日工作时间不得超过8小时,每月加班不超过36小时,并禁止安排未成年工夜班。但小翔的排班表显示,其连续工作时长远超法定上限,夜班时段更是触及凌晨1点至13点的“魔鬼班次”。

教育部规定明确禁止安排学生夜班及超时劳动,但涉事企业工作人员坦言:“鄂州因为业务类型原因只有夜班。”更讽刺的是,校方虽承认曾对企业提出夜班问题,却未采取任何实质干预措施。

健康体检成为免责道具。医学研究表明,即便健康劳动者,在极端高温、持续熬夜和重体力劳动的多重压迫下,心脏骤停风险会激增200%以上。小翔的悲剧并非偶然,而是系统性失守的必然结果。

审核机制形同虚设的校企合作,本质上是将学生作为廉价劳动力输送给企业。该校不仅未配备随行教师监督劳动条件,也未建立疲劳反馈机制。小翔生前曾向校方反映“太疲累”,得到的回应竟是“再坚持一下”。

“实习不合格影响毕业”的潜规则迫使学生们在权益受侵时不敢发声。这种制度性压迫使得学生群体成为劳资关系中最弱势的一方,甚至丧失了《劳动法》赋予的基本保障。

监管层面急需建立全国统一的实习保险制度,将猝死等极端情况纳入赔付范围。教育部应联合人社部开展“夜班实习”专项整治,对违规校企实施一票否决制。

技术层面可开发校企合作透明化平台,强制公开实习企业的劳动条件、薪资水平、投诉率等关键数据,让学生拥有知情选择权。

维权层面应将《学生实习维权手册》纳入高校必修课,明确“拒绝超时劳动不影响毕业”的红线条款,打破校方与企业构建的“沉默共谋”。

监控画面中佝偻搬运的身影,与校门口家属捧遗照痛哭的场景,构成这个时代最刺眼的讽刺。当教育异化为劳动力批发市场,当青春被明码标价为每小时15元的夜班费,我们不得不追问:还有多少“小翔”正在校企合作的流水线上透支生命?每所高校的实习协议,都应当镌刻“生命权高于学分”这七个血字。