全球美军高级将领被要求下周回国开会,规模可能超过一千人,包括准将及以上军衔的军官。会议主题成谜,连被通知的人也不清楚。五角大楼对此保持沉默,外界提问越多,答案越少。这一举动究竟是战略部署还是忠诚度测试,悬念已拉满。

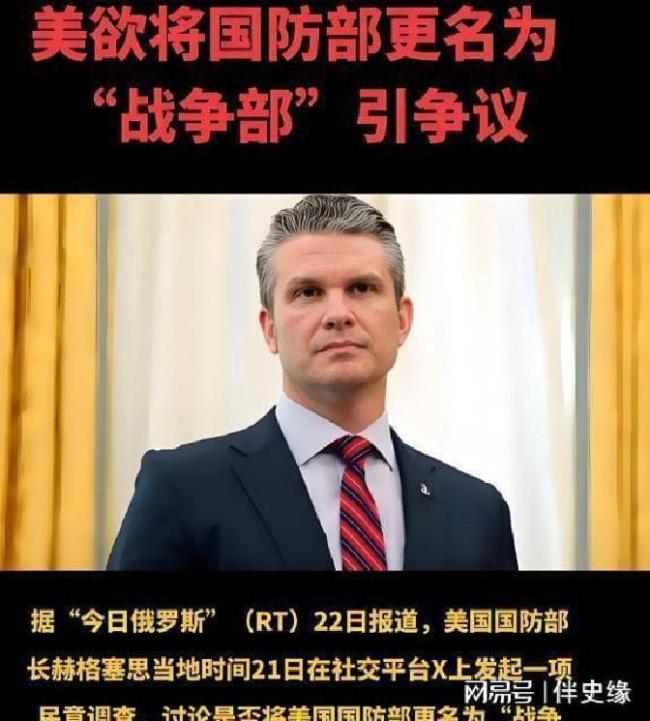

支持者认为这可能是新政府要统一口径、调整全球兵力、重塑节奏;反对者则担心此举会加大前线指挥链的风险。最令人惊讶的是,赫格塞思没有透露任何议题,将领们也被“蒙在鼓里”。有人猜测是否要把将军们从太平洋战区抽走,也有人担忧大规模解雇的可能性。

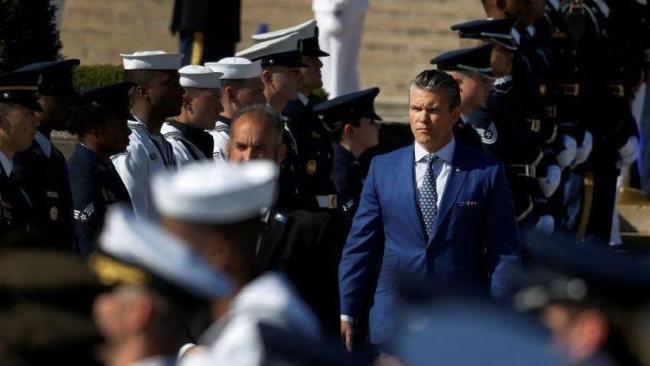

知情人士透露,被要求出席的是所有担任指挥职务的准将及以上军衔的军官,以及海军同等军衔的军官和他们的高级士兵顾问。不适用于纯参谋岗。美军各军种将领约800人分布在全球,加上顾问随行,参会总数突破1000并非小概率事件。如此密集的“回巢”,程序、航线、接替安排都需要精心协调。

街头讨论中,有人比喻这像把全国的公交调度集中开会,司机却还在路上等指令;也有人说,将在外军令有所不受,人在海外时动作慢半拍,叫回本土更好办。越是关键时刻,信息封口越明显,这次的安静反而更引人关注。

表面局面进入“平静期”。没有公开议程,只有简短通知和一连串差旅协调。副总统万斯表示,将领先向防长汇报,防长再向总统汇报是常规,媒体把话题炒得越来越离谱。这种“无声解释”像把闹钟按了静音,时间仍在流逝,心跳也在加速。

反方声音持续上升。有人担心,若此时海外突发意外事件,前线指挥可能会陷入困境。还有安全顾虑:把美军高层集中在一个地点,理论上存在“被一锅端”的低概率风险。更有军内人士直言,不告知主题就大规模集结高级指挥员,流程不符合常识。

这一切与背景有关。新政府上台后加快清洗高层的步伐,五月曾呼吁削减约100名高级将领。截至目前,布朗、弗兰凯蒂、费根、斯莱夫、克鲁斯等一批高官已被解职。两层公开逻辑是减少冗余、排除所谓“左翼”,但确保绝对忠诚也是潜在目的。

特朗普在回答相关问题时似乎把对象理解为“邀请外国军官”,这与赫格塞思的命令描述并不一致。副总统万斯迅速打断,话题戛然而止。总统不在“小群”的传闻再次升温,五角大楼混乱的解读开始发酵。

之前埋下的伏笔也对上了:如果这是一次忠诚度测试,本土“集中点名”要比海外程序简单得多;如果这是一次烽火戏诸侯,大张旗鼓也能显示“战争部”的存在感。前后信息不对称、口径不统一,矛盾推到顶峰,让人恍然却仍迷离。

风波看似缓解,通知继续执行,航班照排,参会人选在收口。更大的问题浮出水面:太平洋、欧洲、中东的战区指挥如何无缝接替?战备与节奏是否能在“指挥员短期不在位”的情况下保持稳定?

新的障碍也来了:盟友会问,这期间对区域承诺是否受影响?军内会问,评估与晋升是否与“这次会”挂钩?不同立场越拉越开,分歧加深。有人主张“集中决策提高效率”,有人坚持“分布指挥更安全”。此刻看起来风平浪静,实则仍有暗流涌动。

有观点认为,这只是一场普通的军务会议,高效、统一、一锤定音。但普通会议需要全球将领齐聚且不告知主题吗?这份“高效”更像是把剧本锁进抽屉,让演员现场即兴。若真为打胜仗,透明与稳定同样重要。

对中国读者来说,关键在于态势研判。若美军高层短期集中,美在亚太的节奏可能更依赖既定预案与参谋系统,区域摩擦不宜误判升级。换句话说,别人家厨房忙,我们家客厅要稳:守住理性克制,不受情绪带节奏;盯住风险与机遇,既不乐观主义,也不焦虑内耗。

这事提醒我们:组织稳定是战斗力的一半,流程透明是另一半。无论对方如何操作,做好自己的信息识别与战略定力,把复杂问题拆成简单步骤:看事实、看节奏、看结果。新闻是外在的风,发展是内在的桨,风大桨稳,船才走得直。