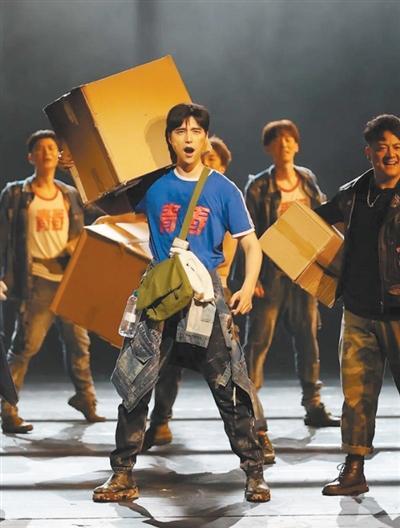

在音乐剧《在远方》中扮演快递小哥姚远之前,我选择先走进快递员的生活。要讲好他们的故事,首先要了解他们的故事。这部剧对我而言最珍贵的是让我走近了一群藏在平凡岗位上的“无名英雄”。

为贴近姚远这个角色,我曾跟着北京十佳快递员杨敬山师傅“拜师学艺”。冬日的寒风里,我第一次推起快递三轮车,连转弯都磕磕绊绊。送货到老旧小区时,我对着弯曲杂乱的楼道门牌手足无措,攥着快递单的手心直冒汗。那一刻我才明白,“准时送达”这四个字背后隐藏着多少不为人知的认真与较真。

很快,我被快递员们日常的细节感动。为让独居老人及时收到救命药,师傅宁愿绕路先送,再回头赶自己的配送时效;赶上饭点,他们永远攥着手机站在路边扒饭,生怕错过客户的取件电话。有位从农村来的快递小哥,在北京送了8年快递,他不仅记熟了片区每栋楼的单元号,更摸清了哪家老人行动不便需要帮忙搬东西、哪家上班族习惯下班后取件。这些都不是剧本设计的情节,而是每个快递员身上的“本能”,是他们最动人的责任感。他们运送的包裹承载着热气腾腾的烟火气,他们行进的轨迹勾勒出许多人生活的多彩图谱。

与他们接触越多,我越能看清一个真相:中国快递业从过去的手推车、自行车送货,发展到如今的自动化分拣、无人机配送,这样的飞速进步是无数人拼出来的。早出晚归的奔波和旺季通宵分拣的灯光下,映照着他们不落下、不服输的韧劲儿。

音乐剧《在远方》首演时,我们邀请杨敬山师傅等快递员到现场观演。他们真挚专注的眼神让我明白:虽然他们或许没站在聚光灯下,名字不会被太多人记住,但正是他们的坚守和奔波,让物流更通畅、生活更便捷。

2025年7月16日,《在远方》演出当天,现场来了6名快递员观众。散场后,他们告诉我,剧中分拣到凌晨的场景让他们想起自己熬通宵贴面单的日子;有穿工服的师傅说,“你抬手擦汗那下,跟我们站长一模一样”;还有人带刚入行的徒弟来看,徒弟哭着说“原来咱干的事这么有分量”。这些话比任何评价都珍贵,通过《在远方》,我们让更多人“看见”了身边这些默默付出的人。

演这部剧,我最大的收获是完成了一次“认知的重塑”。对我而言,充满活力的中国不再是宏大叙事,而是由无数像快递员这样的新就业群体、车间里奋战的工人们、走街串巷记民情的网格员们组成,是在各自岗位上“认真活着、使劲干着”的奋斗者们的模样。

如今,当我在街上看见穿工服的快递员,总会多望一眼,心底多了一份感激和敬佩。作为文艺工作者,我们的责任就是多向生活深处看、多往生活深处走,把生活中“无名英雄”的故事讲好,让更多人知道:活力中国的底气,在每一个认真生活的人身上。这个时代该被看见、该被聚光灯聚焦的,永远是他们。