国庆前夜,一位名叫李俊永的鸡排摊主在文旅座谈会上发言,强调食品安全和卫生的重要性。他的摊位旁总是排着长长的队伍,仿佛是对这句话最直接的肯定。

李俊永今年48岁,来自江西南昌,在景德镇生活了42年。他的鸡排摊出摊时间固定、价格不变,深受学生喜爱。学生们背着书包来到他的摊位前,熟练地付款等待炸好的鸡排。2025年9月27日下午2点40分,尽管他还没出摊,但队伍已经拐了两个弯。这种“准时感”是长期稳定经营的结果。

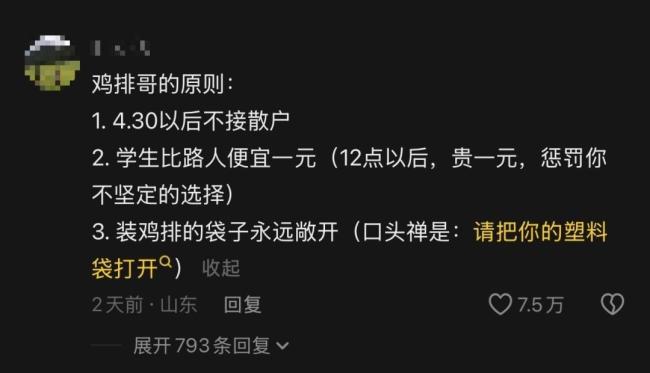

李俊永有一套独特的规矩。他会要求顾客打开塑料袋才能装鸡排;对于只付0.01元的人,他认为这是无法原谅的行为。他还对不同时间段的学生提供不同的优惠:中午十二点前便宜一元,之后则贵一元,以此作为迟到的小惩罚。他说:“你可以拒绝我,但不要拒绝美味。”有时他会提醒顾客及时食用以保持口感。

这些话语通过视频传播开来,吸引了大量关注。截至9月28日,他在社交账号上发布了8条视频,收获了30多万粉丝和156万点赞。其中介绍“鸡排嫂”的那条视频获得了35万点赞,并冲上了热搜。有人路过摊位时会顺手拍一段他的“口播”,午后的光线打在油锅上,像一个随时能出圈的舞台。

9月28日,李俊永在景德镇文旅推广座谈会上再次强调食品安全和卫生。同一天晚上,景德镇市文化广电旅游局授予他“景德镇文旅推介官”的荣誉证书。城管部门也成立了工作专班,维持现场秩序并引导顾客购买。

为了更好地管理,属地城管重新安排了他的摊位位置,新址位于珠山大道与弘文路交叉口的西南角,离第五中学不远。这样既不干扰学校门口的秩序,也能带动附近摊贩共享客流。

李俊永提到最多的伙伴是“鸡排嫂”。他在采访中说:“我人生最大的成功是选对了老婆。”两人由亲戚介绍相识,结婚生子后一起出摊。她不仅要照顾家庭,还要帮忙出摊,有时一天要出好几次。他幽默地说:“我妈来帮忙总是帮鸡排嫂,不帮我,我怀疑我是不是捡来的。”

景德镇不仅有“鸡排哥”,还有“无语佛”的瓷雕。这座城市的传统与市井生活找到了一种新的平衡。淄博烧烤和贵州“村超”的成功案例表明,民间的温度和政府的管理相结合,可以形成长期的城市名片。

“鸡排哥”的价值在于把“稳定”和“认真”做成了一种公共服务。固定的出摊时间、透明的价格、拒绝偷工减料以及强调卫生标准,这些都变成了顾客的信任。当城管专班和志愿者确保秩序时,摊主就能专心炸鸡排,城市的“流量红利”才不会在拥挤中散去。

国庆期间人流更多,细节如油温、回锅时间、出餐速度等显得尤为重要。他在座谈会上承诺严格把控食品安全与卫生,这需要在现场落实,比如定期换油、保持袋子敞开。

有人用一句话概括他:把摊位当小舞台,把城市当朋友。更贴切的说法是:把生意当生活,把生活当责任。在景德镇这样一座既有瓷器祖传技艺又有街头温度的城市里,一个摊主被授予“文旅推介官”并不荒诞,它像是一张邀请函——欢迎你来看看我们的传统,尝尝我们的烟火。

傍晚五点多,学生背包里的书本碰到钥匙,发出细细的脆响。摊前的油泡滚了一下,他把鸡排捞起,递过去,说:“希望你给我一次为你服务的机会。”这句客套话听起来俏皮,但在国庆之前,它可能是这座城市最真诚的欢迎。如果这股热度能在节后淡季里留下稳定的回头客,那么小摊也能托起城市的面子,城市也能护住小摊的尊严。这就是“6元鸡排讲出6亿气魄”的真实含义。