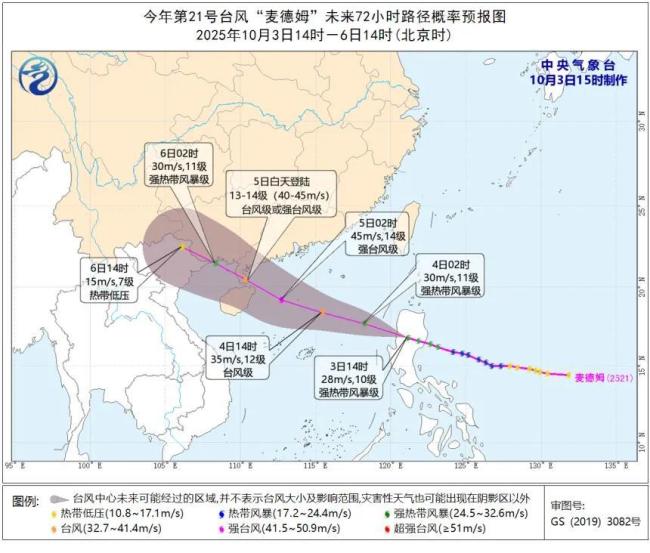

2025年第21号台风“麦德姆”正逼近华南沿海,强度已达台风级,预计将于10月5日在海南文昌至广东西部一带登陆。受其影响,海南、广东多地已启动应急响应,海口、湛江港口或将停航,学校停课、景区关闭,“六停”措施陆续实施。这场风暴不仅带来狂风暴雨,也再次将一个熟悉又陌生的名字推入公众视野——“麦德姆”。

这个名字听起来不像“山竹”“海燕”那样耳熟,但它和这些台风一样,背后藏着一套跨越国界、融合文化的命名规则。它不只是气象编号202521,更是一段国际协作的缩影。“麦德姆”在泰语中意为“芒果”,是泰国为西北太平洋台风命名表提供的十个名字之一。这个名字首次使用是在2013年,2018年因超强台风“山竹”造成巨大破坏被除名后,“麦德姆”递补进入循环。如今它再度启用,提醒人们:每一个台风的名字,都不是随意取的。

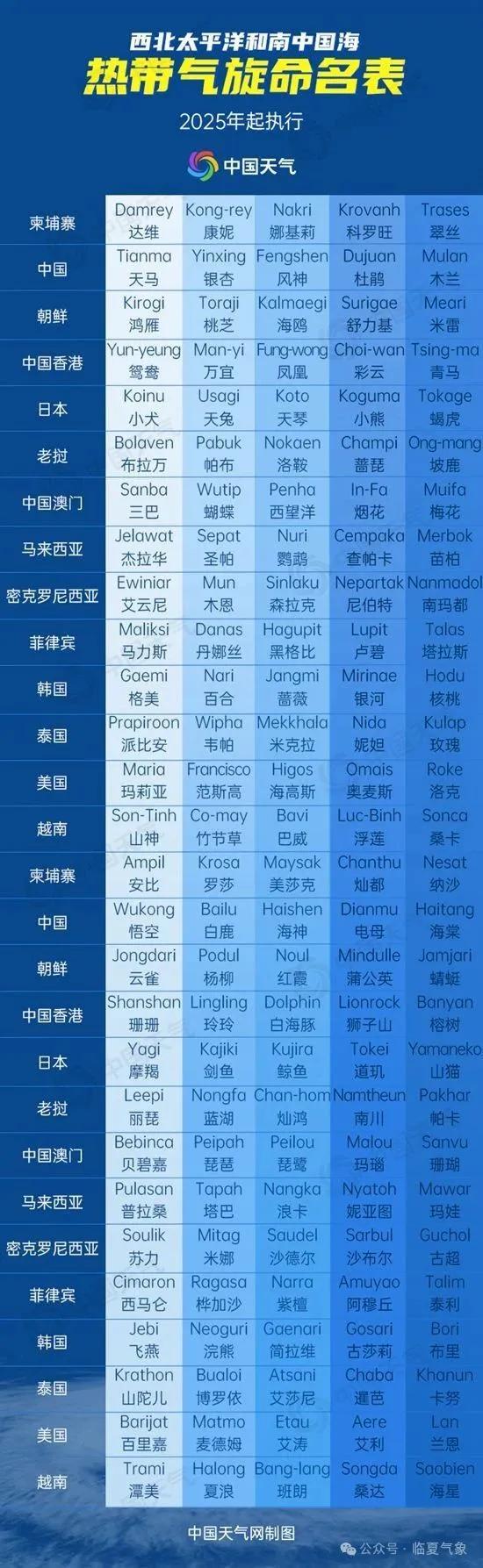

这套命名体系由世界气象组织下属的台风委员会制定,始于1997年香港会议。在此之前,台风多以女性♀️名字或经纬度编号命名,缺乏文化包容性且易引发争议。新规则确立后,西北太平洋和南海的热带气旋开始采用具有亚洲特色的名称,由14个成员国和地区共同参与。这14个成员包括中国、日本、韩国、美国、越南、菲律宾等,每个成员提交10个名字,组成共140个名称的循环列表。名字按顺序年复一年使用,只要未被除名,就会反复出现。例如“玉兔”曾四次登场,直到2018年因重创菲律宾被“银杏”取代。

各国提交的名字体现鲜明文化特征。中国大陆偏爱神话人物与自然意象,如“悟空”“电母”“风神”;日本多用星座名,如“天兔”“小犬”;东南亚国家倾向动植物,如马来西亚的“鹦鹉”、泰国的“灿鸿”(一种树)。美国则委托太平洋岛国密克罗尼西亚提供名字,多为当地语言词汇,如“百里嘉”意为“沿岸受风浪影响”。

这套系统不仅实用,更蕴含深意。名字简短、易读、无歧义,便于国际传播。更重要的是,它体现了一种平等协商的全球治理模式——每个成员一票否决权,确保任何名字都不会冒犯其他文化。这种共识机制,在自然灾害面前显得尤为珍贵。然而,并非所有名字都能永久留在表上。当某个台风造成特别重大灾害时,其名字将被“退役”。这类似于体育界的球衣退役,是对逝者的尊重,也是对历史的铭记。自2000年以来,已有68个台风名字被除名。

2013年超强台风“海燕”横扫菲律宾,造成超六千人死亡,其名字被永久移除,由“『白鹿』”替代;2017年“天秤”在菲律宾引发严重伤亡,也被“小犬”取代。中国的“龙王”因2005年造成重大损失,成为首个被除名的中国提供名字,后由“海葵”接替。除名不仅因破坏力,也因特殊意义或误解。2004年台风“画眉”在赤道附近生成,打破传统认知,被保留以纪念其科学价值;“清松”因发音近似“tsunami”(海啸)引发恐慌,2015年被除名;“马勒卡”在希腊语中可能引起歧义,2023年经英国提议也被替换。

这些细节说明,台风命名不仅是技术行为,更是社会记忆的载体。每一次除名,都是人类对自然威力的一次集体反思。回到“麦德姆”。它的到来,意味着华南沿海将迎来强风暴雨,交通、旅游、生产活动将受显著影响。但它的名字本身,也在传递另一个信息:面对共同威胁,人类早已建立起一套低调却高效的协作机制。

这种合作不张扬,却实实在在运行了二十多年。从命名到预警,从监测到响应,各国共享数据、协调行动。中国气象局发布黄色预警,国家防总启动应急响应,海南广东落实“六停”措施——这些应对背后,都有国际规则的支持与技术标准的统一。未来,随着气候变化加剧,强台风可能更频繁出现。命名表或许会继续更新,新的名字将加入,旧的名字将退出。但不变的是,这套系统仍在提醒我们:自然灾害无国界,应对危机需共担。

当“麦德姆”登陆后逐渐减弱,它留下的不只是风雨痕迹,还有一个值得记住的事实——在全球化时代,连一场台风的名字,都是人类合作的见证。