这份迟来的、跨越海峡的团圆,始于一周前。今年中秋节对洛阳两个家庭来说格外温暖。9月27日,被誉为“灵魂摆渡人”的刘德文受洛阳两个家庭所托,背着在台病故的豫籍老兵李自敬和潘亚振的骨灰坛,从台北飞抵郑州。在现场,刘德文在机场大厅的一处空地停下,双膝跪地,将骨灰坛小心翼翼地从背包取出,并轻触地面。他轻声说道:“两位长辈,到郑州了。不要再当游子了,跟紧了,我带你们回家,回洛阳。”

这趟中秋前的归途是刘德文23年间的又一次跨越。迄今,他已将三百多位老兵的骨灰送回大陆故土,其中18次踏上河南的土地。已近六旬的刘德文是台湾高雄市左营区祥和里的里长。2003年,面对一位老兵的临终托付,他重重地点了点头。这位老兵拉着他的手,拜托道:“里长,我死了以后,可不可以把我的骨灰带回家乡,葬在我父母亲的坟前,以赎我不孝之罪,让我跟我父母亲团圆。”为了这个承诺,他费尽周折,在2004年联系上这位老兵湖南桃源县老家的亲人,将老人的骨灰送回安葬。

此后,更多老兵的委托纷至沓来。有些老兵担心自己没有能力支付交通等费用,会增加刘德文的负担。刘德文知道后,把社区的老兵们召集起来,对他们说:“只要你们想回家,里长一定会完成你们的心愿。”为了专心送老兵回家,刘德文辞去了此前银行的高薪工作,成为“专职”的公益“摆渡人”。他拒绝了所有企业的资助,因为他觉得这是一件很单纯的事,“是我个人做的事”,“不要变成是他们的商业性的一个代言”。

他知道,每一个名字背后都是一份跨越一生的思念。每逢中秋、春节这样的团圆佳节,老兵们总是喝酒,“用酒来稍微麻醉自己”。酒后,思念决堤。“我看到过快70岁的老兵大哭,看到过八十几岁的老兵哭,也看到过九十几岁的老兵哭。”他们想的不是家乡的美食,而是那份“十几岁离开自己的父母亲,然后就没有尽过孝道”的亏欠。

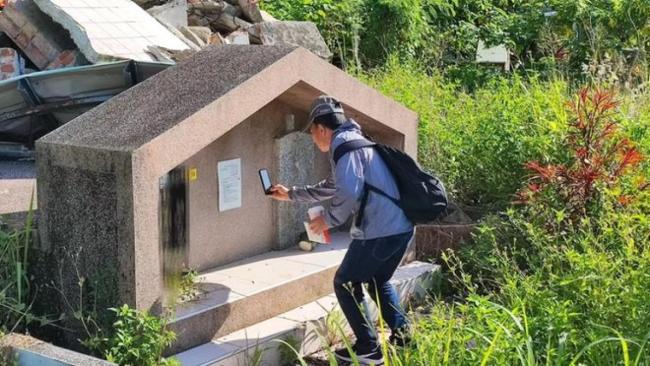

“虽然人已不在世,但每一位伯伯在我的心目中都是有生命的。”刘德文说。在飞机上,他会给每位老兵的骨灰专门购买座位;住宿时,会为“他”留出床位。一个骨灰坛最少12公斤重,两个就是将近24公斤,将近五六十斤。有时,这份重量还需要在乱葬岗里寻找。“我收到过大陆很多省份寄来的寻亲书信,只要找到我,我都会马上回复,竭己所能地去找。”刘德文说。在台湾潮湿高热的天气里,在十几万座墓碑、杂草丛生的坟茔中寻找一个名字无异于大海捞针。他也摸索出了一套自己的方法,建立起一个独一无二的“数据库”。

支撑他的,是他的父亲。一位朴实的农户,靠着卖农作物的钱支持儿子。对于儿子送老兵骨灰回家的事,父亲说:“这是好事,尽量去做。经济上有问题没关系,爸爸会支援你。”这份家风也传承到了下一代。儿子从小耳濡目染,从不害怕。后来,他也会陪父亲送骨灰,背上沉重的骨灰坛时说:“爸爸好沉,我才知道你以前送这些爷爷这么辛苦。”如今,女儿会开车送他去高铁站,全家人都成了他最暖的后盾。

在刘德文的行程中,河南是他来得最勤的地方之一。迄今,他已护送至少24位河南籍老兵的骨灰回到故土。他对河南的了解就像一张活地图。他也见证了这条归途的巨变。“以前很多农村都是泥巴地,哪有现在都是水泥路。”他感慨,过去从郑州坐绿皮火车到三门峡要近10个小时,而现在,“高铁很快一下子就到了,大陆这十几年的变化太快了!”

去年在周口沈丘,他帮一位78岁的女儿找到了素未谋面的父亲。当刘德文抱着骨灰坛来到老人母亲曾日日等待的村口石头前,他说:“奶奶,德文把你的儿子接回来了。”随后全家失声痛哭。每当遇上这种情况,除了酸楚,他还会收获难以想象的满足感,“我让大家团圆了,我是在做好事”。

每送一位老兵回家,刘德文都说自己“在大陆就多了一群亲人”。他曾送一位云南老兵回家,老兵的儿子是遗腹子,一辈子被人叫“没爹的孩子”。当刘德文把骨灰坛带到他面前,这位七十多岁的老人“扑通”一声跪下,磕着头请求:“里长,你可不可以让我摸摸爸爸?”当他抱住骨灰坛的那一刻,失声痛哭:“爸爸,我不是孤儿了,我总算有爸爸了!”那一刻,刘德文也哭了。

这些跨越生死的重逢,这些血脉相连的故事,刘德文都一一记在心里。如今,他想把它们写下来。他正在准备出书,将这些老兵的故事呈现出来。“书名我真的很想把它取名叫《我大陆的家人》。”他说,这本书是对自己一生所做之事的一个见证,也是对他收获的这么多大陆亲人的一份肯定。这就是他要坚持做下去的意义。

“中秋在我们中国人这里最重视的就是团圆,能够在外的一个游子回家团圆,这是多有意义的事啊。”刘德文说,“我们中国人最重视的,就是一种落叶归根、传承文化的理念。”他不想让这些老人一生在外当游子,更不想让他们一辈子当游魂。