南京地铁里发生了一件令人匪夷所思的事情。一个家庭在讨论旅游计划时提到了“鸡鸣寺”,旁边的一位女士突然站起来,指责那家人在骂她是“鸡”。这位女士情绪激动,高声斥责对方“全家都没素质”,最后还选择了报警。

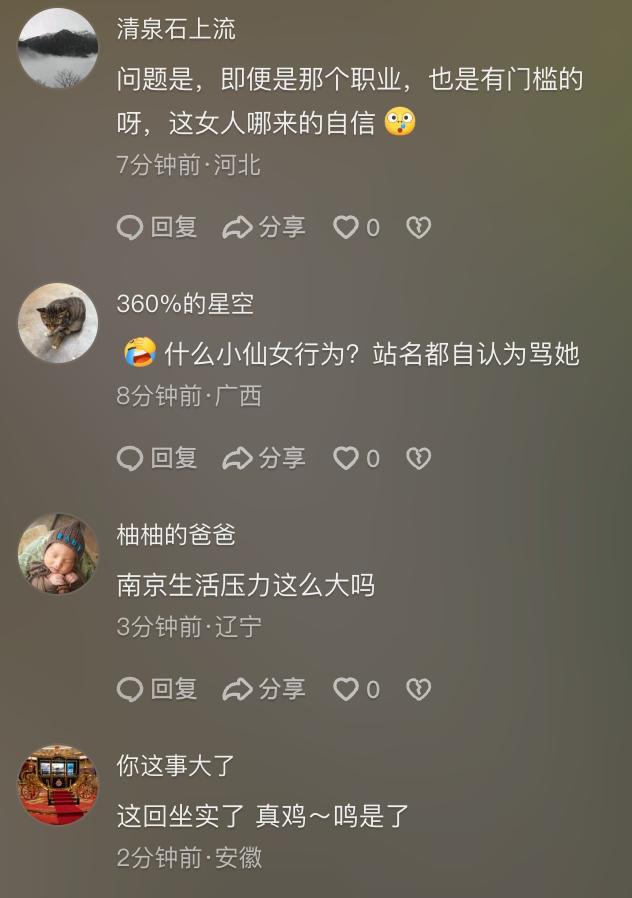

这家人全程懵圈,完全不明白自己说错了什么。这种过度敏感的行为不仅让人感到困惑,也引发了对社会话语环境脆弱性的反思。一个千年古刹、一个公共地名,被扭曲成对自己的精准打击,这需要多大的想象力和多深的自卑感?

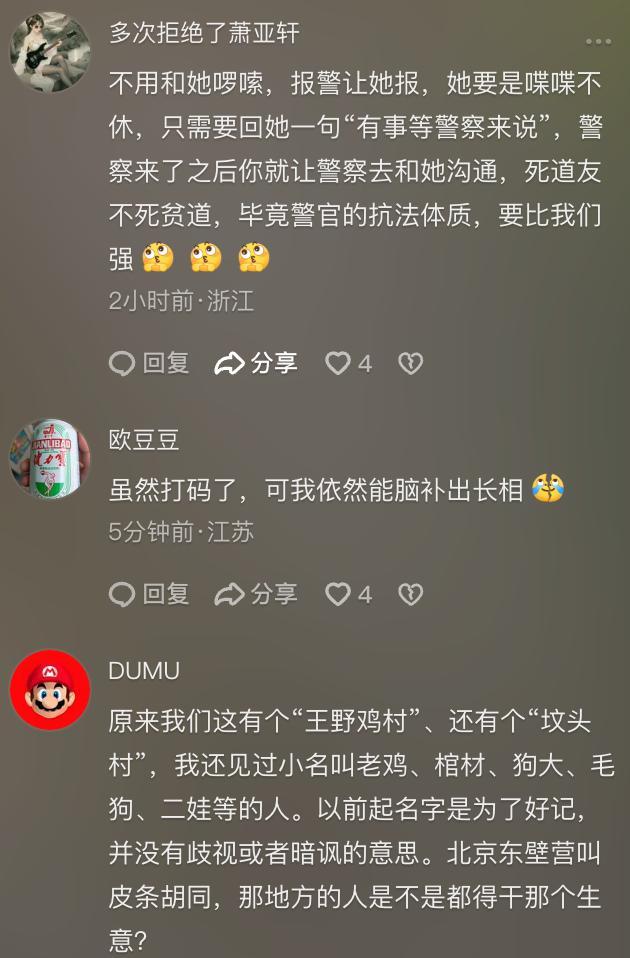

类似的事件并不少见。有人发一张黑猫的照片,底下评论区就有人说你搞种族歧视;有人分享自己爱看“聋哑文学”,就会有杠精跳出来说你歧视残障人士。还有个美食博主探店时,随口叫了一声“裴姐”,结果老板娘当场翻脸,说博主在内涵她是“赔钱货”。

这些行为背后,是一种被放大了的“不安全感”和被扭曲了的“权利意识”。这些人总觉得有人要害她,总觉得世界对自己充满恶意。当一个人内心虚弱时,才会浑身长满攻击性的刺,误把每一次微风都当成利刃。

王小波曾说过:“人的一切痛苦,本质上都是对自己无能的愤怒。”当对自己的掌控感越弱,就越倾向于去控制外部,包括控制别人的语言。这种愤怒向内是自我攻击,导致抑郁;向外则是攻击他人,制造冲突。

面对这种情况,我们应该守住常识。鸡鸣寺就是鸡鸣寺,一个地名,一座寺庙,它不代表任何隐喻,不附带任何攻击。我们普通人能做的,就是捍卫这种常识,拒绝被“文字狱”式的逻辑绑架。遇到这种情况,不要被对方的情绪带着走,平和而坚定地告诉她:“朋友,你想多了。”

对于我们自己而言,更要修炼一颗“钝感之心”。世界很大,噪音很多,如果每一句风言风语都要往心里去,那活着也太累了。