一名女乘客在打车时拒绝支付30元的高速费,导致与司机发生争执。司机提出自掏腰包将她送回上车点,女子最终选择报警。

随着数字支付的普及,人们已经习惯了平台包办一切,点击支付后便万事大吉。然而,生活中的小意外常常提醒我们,那些被忽略的细节才是定义规则的关键。

这次事件涉及一个网约车订单,从A点到B点,平台给出了一个价格,乘客确认了订单,司机也接单了。一切看起来都很顺利,直到汽车驶下高速,ETC扣费后,这份和谐被打破了。司机要求女乘客支付30元高速费,但女乘客认为她在平台上已经付过钱,不应再额外支付。

这场关于30块钱的争执背后,是平台规则的模糊地带、司机与乘客之间信息不对称的问题,以及现代商业模式下的人性成本。核心冲突在于平台预估的车费是否包含高速费。

女乘客认为她购买的是从A点到B点的整体服务,而不是一个“基础车费+附加费”的组合套餐。而司机则认为平台的车费只是他的劳动报酬和车辆损耗,高速费等额外费用应由乘客承担。平台规则明确指出这些费用需要乘客额外支付。

矛盾由此产生。两人站在各自的立场上都有道理,但就是谈不拢。这是因为对“平台规则”的理解从一开始就错位了。乘客以为的“一口价”是全包价,而司机执行的“一口价”是不含附加费的净车费。

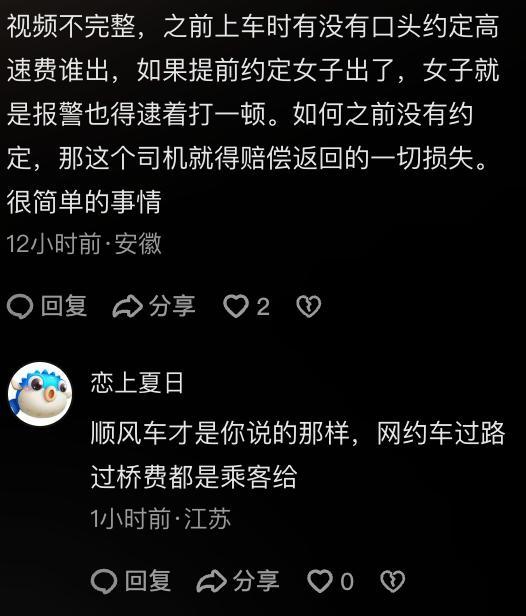

问题的根源在于平台没有清晰、明确地传达规则。如果在乘客下单时,平台能弹出窗口提示可能产生的高速费,这种纠纷大概率不会发生。此外,这也暴露了社会中人与人之间沟通的缺失和信任的脆弱。

如果司机在接到订单后或上高速前主动告知乘客会产生高速费,绝大多数乘客都会同意。遗憾的是,司机没有这么做。女乘客面对司机的要求时,第一反应是拒绝和对抗,认为自己被“坑”了。

司机最后决定自掏腰包将女乘客送回原地,这不仅浪费了时间和金钱,还加剧了双方的对立。最终,警方介入调解这一混乱的局面。

这件事本质上是一场关于“约定”的悲剧。无论是平台的书面约定还是司机与乘客之间的口头约定,都出现了缺位。法律上,网约车服务是一种运输合同关系,费用的承担需根据具体情况综合判断。但在日常生活中,关键在于司机是否事先提醒并沟通。如果没有,即使冒着得罪所有网约车司机的风险,这钱确实不该由女乘客出。