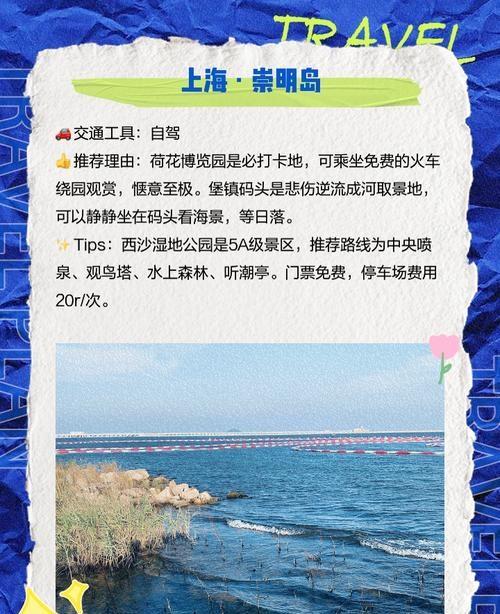

十月的江浙沪本应是金风送爽、秋高气爽的时节,但这波“秋老虎”却让人感觉仿佛回到了夏天。刚从南京回来,出门不到半小时,汗珠子就一滴接一滴往下淌,仿佛穿越到了七八月份。崇明岛那边原本期待海风带来凉意,结果迎面扑来的却是热浪和湿度,仿佛走进了一个巨型桑拿房。空气里水汽升腾,呼吸困难,像跑完马拉松后还没喘过气一样。

这种天气比盛夏更让人抓狂,因为空调吹出的不再是干净冷冽的风,而是一股潮乎乎黏糊糊的闷劲儿,让人欲哭无泪。朋友圈里不少南方朋友吐槽:“十月还能这么热,是地球开玩笑呢还是我们生活出了bug?”数据显示,华东地区今年平均温度比往年高出1.5摄氏度,相对湿度达到80%以上。

城市化进程中,钢筋混凝土森林和密集车流吞噬了自然凉快,每一块沥青路面都像是掐灭凉快的小刀。崇明岛曾经是生态天堂,如今随着高速建设和人口涌入,也被裹挟进现代文明的大锅炖里。“靠海”的标签成了摆设,被包围的是厚重而粘稠的热空气,不是咸味清新的海风。码头上一个本地阿姨淡定地说:“年轻时候哪有这么粘,现在越来越‘贴’人生。”这句话扎心又真实。

北方早已换上羽绒服,而江浙沪的人们还在街头挥汗如雨,这种冷热差异堪称年度反转大片。农民伯伯们指望精准气象预报安排播种收割,但如今天气变化比『明星』️翻盘还快,只能硬扛或者赌运气。普通市民在炎热与湿润夹击下,只好苦中作乐,把空调账单晒到朋友圈,看谁家电费飙得最高。

体育圈也有新鲜事:某运动员因为训练强度加上这“不靠谱”的天气表现忽上忽下,被媒体揪住环境因素大做文章。高温高湿绝对影响体力恢复和神经反应速度,对冲刺型选手来说简直致命。一旦水盐代谢失衡,瞬间爆发力就像断线娃娃,再牛的数据也只能靠想象撑场面。

这让我想到企业管理,面对风险没有弹性调整机制就是死路一条;同理,人类社会面对全球变暖也必须灵活应对,否则等着被历史甩远。然而,网络上的争论再多,真正改变生活方式的人却很少。绿色能源推广、植树造林听起来美好,但效果慢得令人抓狂,中间还有利益博弈和技术难题拦路虎。有专家提醒,“未来属于那些懂主动拥抱变化的人”,这话放在眼前挺沉甸甸。

我倒是在想,不如趁这个“不靠谱”的秋天,多留意身边细微变化,比如邻居换了电动车,小区新栽了一排树,自己减少一次塑料袋使用。虽说努力不一定立刻见效,但总比坐等奇迹降临强。国庆假期去崇明溜达,本想着避暑透透风,结果30多摄氏度加80%相对湿度组合拳直接KO我。站在码头远眺蓝色大海,本期待清凉海风轻抚脸庞,却只感受到滚烫潮湿空气扑鼻而来。不禁嘀咕:“哪个魔法师把季节转换按钮给摔坏了?”

旁边阿姨的话更添几分荒诞,“现在啊,比年轻时候粘多了,都快‘贴’人生!”她随口的一句话戳中了时代变迁带来的隐痛:那份昔日安稳宁静正在渐行渐远。中国东部沿海地区正成为极端天气重灾区之一,北京提前穿棉衣,而这里却继续跳《三伏天进行曲》。这种冷热交替频繁且极端,让传统四季划分显得尴尬又滑稽,农业生产模式也需要跟上脚步,毕竟粮食安全可没法靠祈祷解决。

世界杯法国队夺冠之后,他们教练谈及球队核心优势之一就是适应各种极端气候,这句话不仅关乎足球,更暗示整个社会必须提升抗压能力,否则连基本生存都会受考验。其实,不止环境问题值得琢磨,人们心理状态也是观察重点。网友们讨论激烈,有人质疑是否过于敏感,有人则坚持这是明显趋势。当科学报告告诉你连续多年同期温度刷新纪录,你还能当耳旁风吗?

我喜欢用一种稍微皮一下的方法来看待:如果以后冬泳都要穿救生衣🦺,那岂不是新常态?虽然夸张,但足够引发思考——面对这样的未来,我们准备好了么?如果“夏日延长赛”真的常驻江浙沪,那么我们的生活习惯、工作安排甚至文化认知,会不会也要重新洗牌?农田该如何规划,新兴产业怎样布局?还有那些爱唠叨老妈口中的“秋天应该这样那样”,是不是要改写剧本才能符合现实?

不妨看看窗外阳光灿烂但又略显焦躁的天空,它不像过去那么亲切,更多的是警告⚠️和挑战。那么,你准备好迎接这个越来越“不靠谱”的十月了吗?还是说,你已经偷偷藏好短袖,又默默打开空调续命去了?