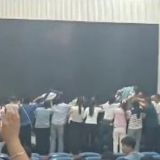

近日,河南郑州中牟县一所学校班级组织的“感恩教育”活动中,安排家长跪地成“人桥”,让学生蒙眼踩背越过。现场视频曝光后引发广泛讨论。10月7日凌晨,该校发布情况说明称,9月30日,学校高一年级开展家校共育活动,个别班级在取得家长同意后,举行“感恩教育”拓展活动。因具体细节考虑不周,造成活动开展过程中出现不当形式,引发部分媒体和网民误解,学校对此表示歉意。

舆论关注的核心在于这场活动本身,而非谁举办或何时举办。学校提出的“为了孩子,咱们趴下当桥”的口号看似感人,实则荒诞。家长跪地搭人桥,让孩子踩踏通过,这样的“感恩教育”令人震惊。活动设计的初衷可能是为了让学生理解、感恩家长的托举,但这种做法是否能真正激发学生的感恩之心值得怀疑。

真正的感恩教育应唤醒学生对父母和社会的真挚理解与敬意,而不是通过践踏尊严的方式让学生感到愧疚。这种以尊严为代价的“表演”不仅不能培养学生的感恩之心,反而可能对他们的心理造成伤害。家长为了配合学校,不得不跪地任学生踩踏,这不仅是对人格尊严的践踏,还可能带来安全风险。

近年来,类似的感恩教育在中小学中十分流行,但形式上常为人诟病。例如,催泪演讲、集体给父母洗脚,甚至道德绑架式的下跪磕头等。这些形式大于内容的感恩教育泛滥时,是否真的能走进学生的心灵,值得深思。

我国著名教育学家陶行知曾提出“生活即教育”的理念。教育不是靠一场精心策划的情感剧就能完成的,而是要让学生在“做中学”,在“学中做”。学生在真实生活中的自然感悟远比人为制造的戏剧来得深刻。

当“感恩”需要通过践踏尊严来实现,当“教育”需要用安全风险来背书,这已经不再是教育的创新,而是一出荒诞的闹剧。教育者应当明白,教育不是导演一场戏,而是滋润一片田。感恩教育需要如春雨般“随风潜入夜,润物细无声”,而不是“雷声大,雨点小”,噱头有余,真诚不足。