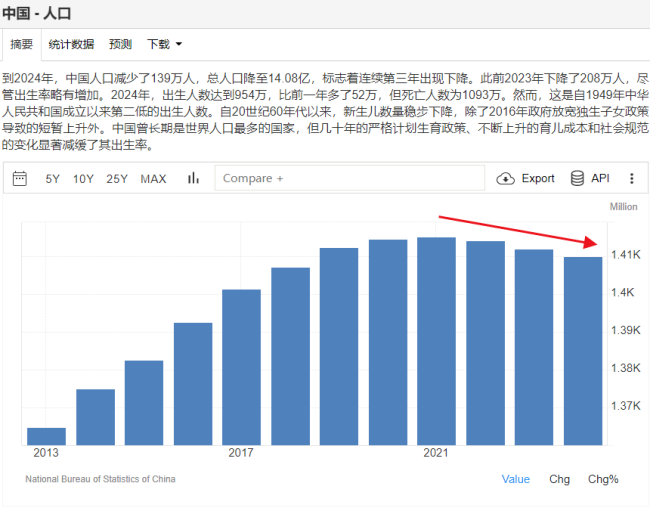

第七次人口普查已经过去了四五年,中国的人口形势发生了显著变化。2022年中国人口正式见顶并开始负增长,当年减少了85万人,2023年减少人数增加到208万,2024年继续减少139万人,这意味着中国人口已连续三年下降。

在这种背景下,内地31个省市自治区的人口也出现了较大变动。根据第七次人口普查数据,广东和浙江两省十年间人口增量超过千万。特别是广东,十年内增加了2169万人,其中大部分集中在深圳和广州。这两个城市分别增加了713.6万和597.7万人,合计增加了1311.3万人。而东北三省在2010年至2025年间人口减少了1099万人,黑龙江减少最多,达646万人,其次是吉林减少338万人,辽宁减少115万人。

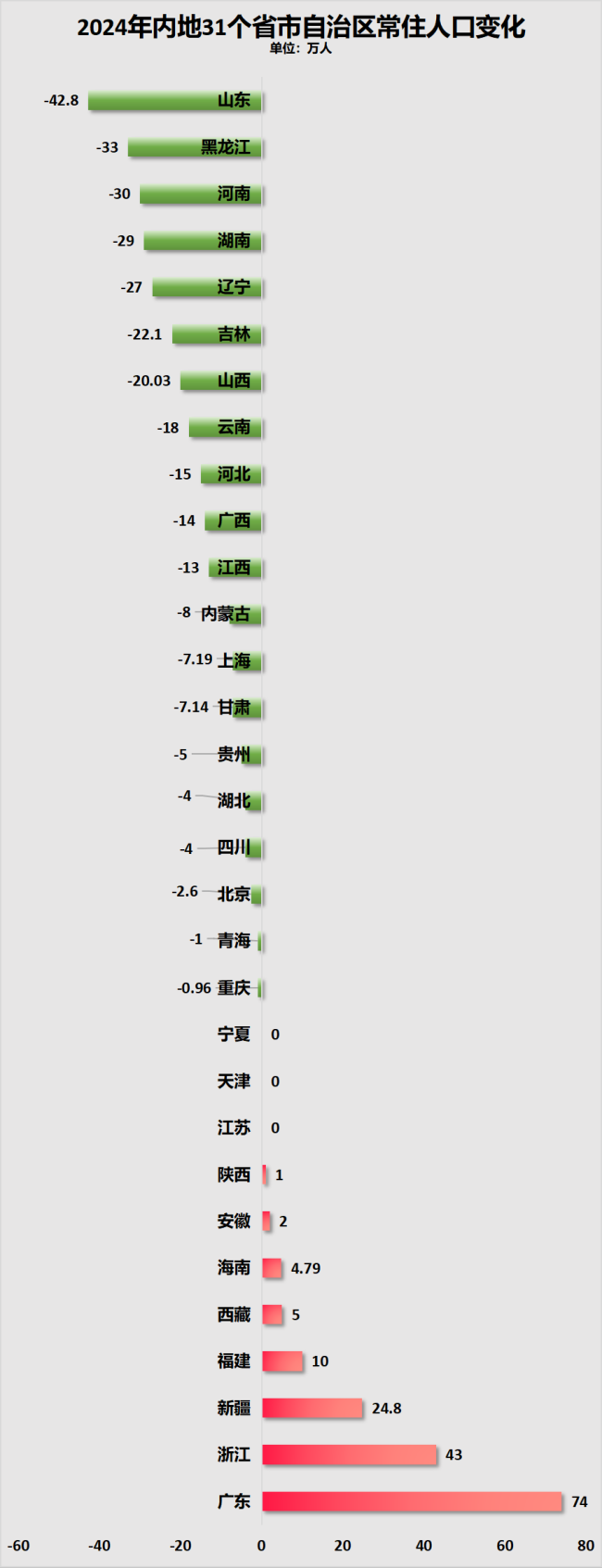

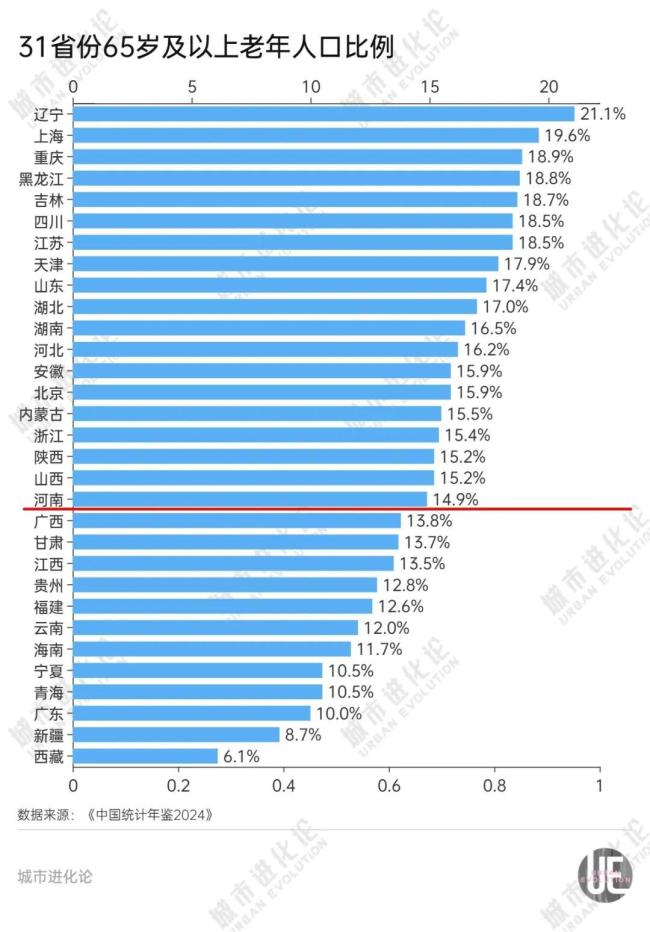

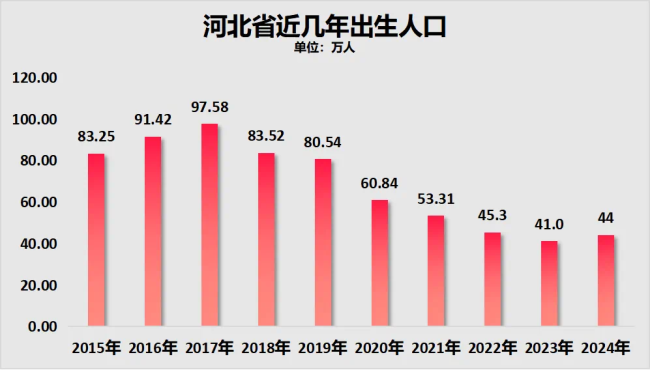

再看现在的数据与七普时期对比,可以发现一些新的趋势。广东成为过去四年中人口增量最多的省份,其次是浙江。内地31个省市自治区中有17个人口下降,2个持平,12个增长。相比七普时期,人口下降的地区增加了11个。山河四省取代了东北成为人口减少最多的地区,河南、山东、河北和山西在过去四年中人口集体减少,合计减少343.87万人。四大直辖市北京、上海、重庆和天津的人口也均有所减少。

浙江常住人口规模超越湖南,位居全国第7,湖南降至第8。福建超辽宁,位居第14,辽宁降至第15。新疆超越上海,内蒙古超越吉林。

2024年相比于七普时期的变化显示,在过去四年中,第一年人口红利仍在,但从第二年开始人口见顶向下。自2022年全国人口见顶之后,人口变化局面非常快。2025年七普时期人口减少的地区仅6个,而到2024年时,相较于2023年,人口减少的地区增至20个。

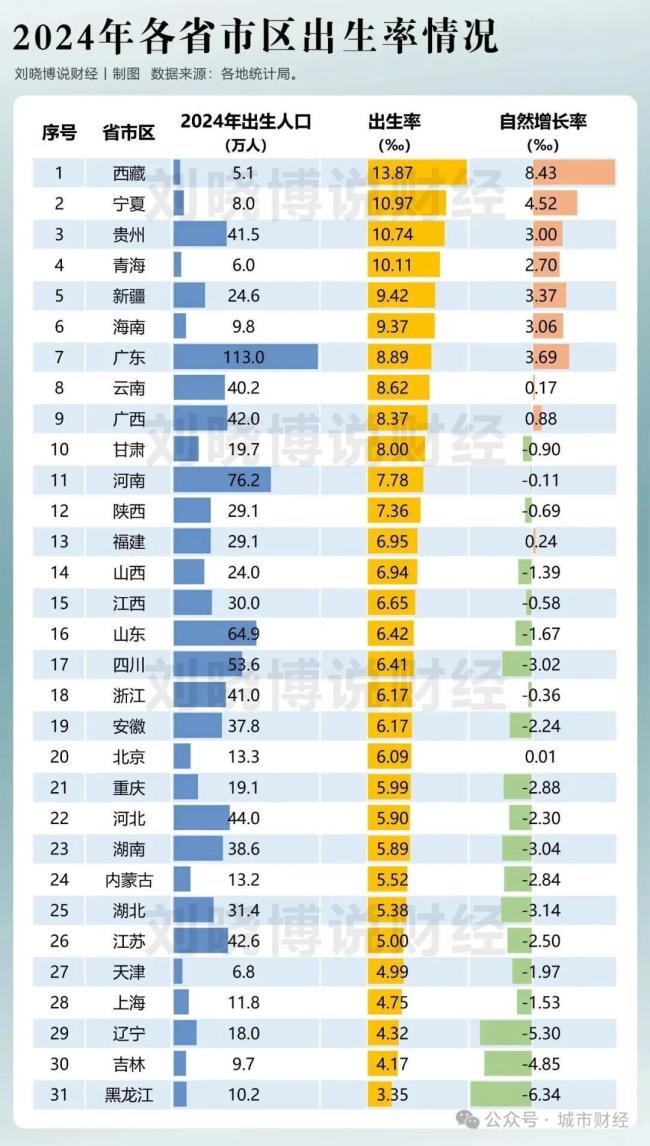

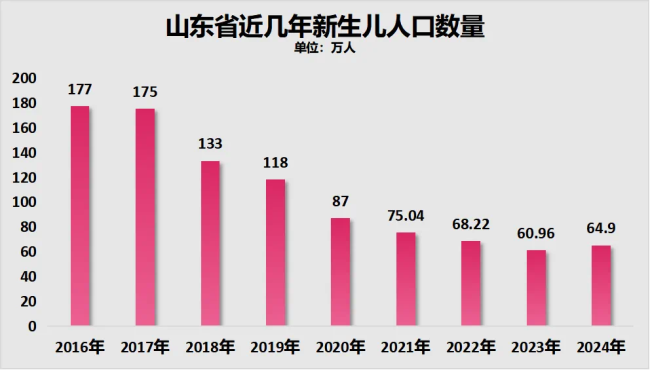

山东省常住人口减少量超越黑龙江、河南,全国第一,一年减少了42.8万人。广东常住人口增量重返第一,超越了浙江。尽管这几年广东的常住人口被浙江超越,但其出生人口始终霸榜第一。2023年广东出生人口103万人,2024年比2023年还多10万。广东省统计局披露,2024全年出生人口113万人,出生率8.89‰;死亡人口66万人,死亡率5.20‰;自然增长人口47万人。从外省净流入(流入-流出)的人口规模则是27万人。

广东人口竞争力强悍背后主要有两个因素:一是生育能力强,二是产业发达。广东不仅是中国常住人口第一大省,还是经济第一强省、工业第一强省、金融第一强省、出口第一强省、产业第一强省。

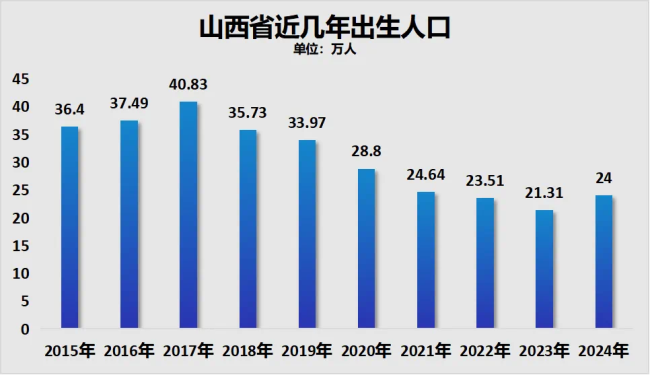

山河四省和东北三省人口集体减少。从大区域来看,山河四省减少规模第一,四省合计一年减少107万。其次是中部六省,一年合计减少94.03万人。东北三省过去一年合计减少了82.1万人。

山河四省和中部六省人口减少的原因主要是这些地区的产业、经济、就业承载不了这么多人口,导致人口外流。此外,新生儿数量减少也是重要原因。以山东为例,2023年山东省的出生人口只有2016年的三分之一。去年是龙年叠加疫情结束后的结婚潮利好影响,出生人口又增长了。但新生儿人口不断下滑,死亡人口不断增加,最终在2022年山东省的自然人口开始负增长。

中部六省的情况类似,河南、湖北、湖南、江西、安徽、山西六个大省在2023年全部负增长。2024年中部局面稍微好了一些,安徽的常住人口由负转正,增加了两万人。河南、湖南、湖北的人口减少规模有所收窄,但江西、山西的人口减少规模则扩大了一点。

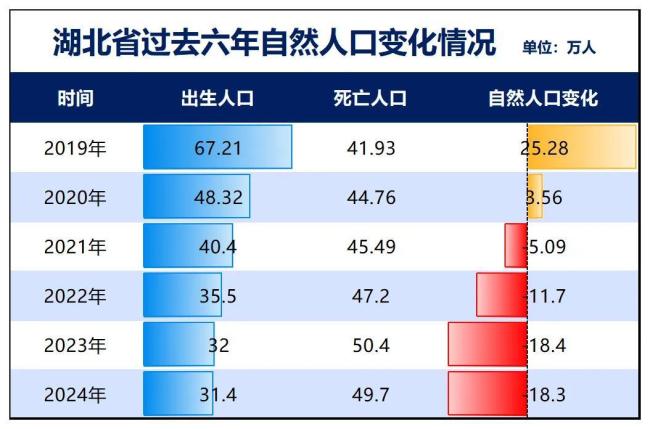

从中部六省的数据可以看出,自然人口减少和人口净流出是主要因素。例如,湖南省2023年自然人口减少了20.3万人,2024年减少了11.1万人。湖北省过去两年人口减少基本是由于自然人口减少所致,实际上有净流入。河南省过去四年常住人口合计减少了156万人,但其自然人口2022年才开始减少,意味着过去四年河南省有超150万净流出。

从当下的结婚人数来看,接下来的新生儿数量下降空间依旧很大。民政部数据显示,2024年全国结婚对数610.6万对,创45年来新低。尽管今年上半年结婚对数出现了阶段性反弹,但仍低于2023年上半年,处在历史低水平。全国通办等政策虽激活了部分“潜在结婚存量”,但本质是将长期分散的登记需求在短期内集中释放,存在向未来“借量”的属性。

制约结婚率的因素包括适龄结婚对数减少、男女人数严重失调、结婚年龄推迟以及婚恋观转变。随着物质文明达到一定高度后,更多人追求自我实现,婚姻从“人生必选项”转向“可选项”。高房价、高租金以及生活成本的高昂也制约着年轻人对结婚望而生畏。

随着经济水平不断提升,结婚率和出生率不断下降,这是社会发展的必经之路。对社会而言,需正视人口结构变迁的不可逆性,通过系统性政策创新缓解民生压力,同时接纳家庭模式多元化趋势。对个体而言,婚姻选择应回归理性务实,在自我实现与社会责任间寻求平衡。这场调整不仅关乎个人幸福,更是中国应对深度老龄化、重构社会发展逻辑的关键环节。