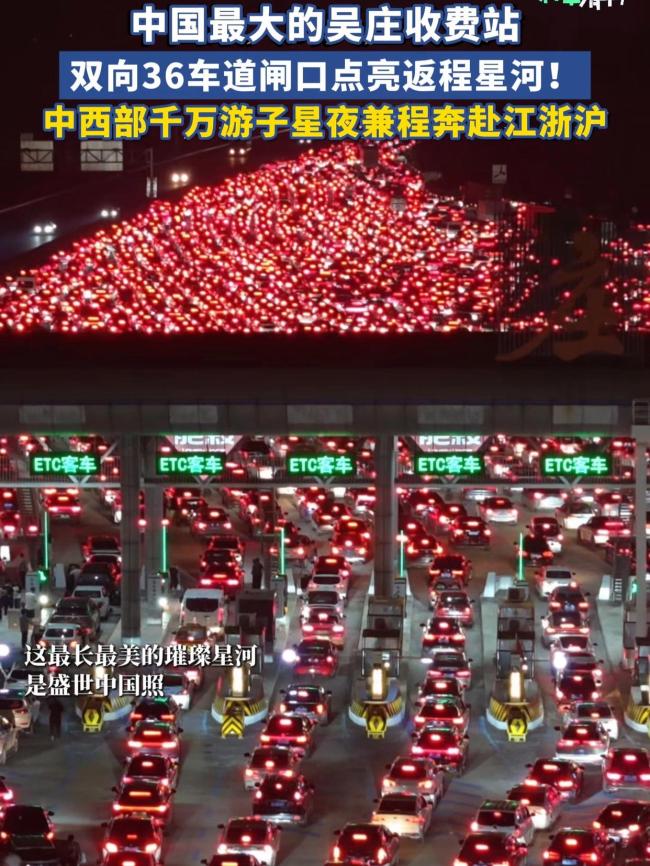

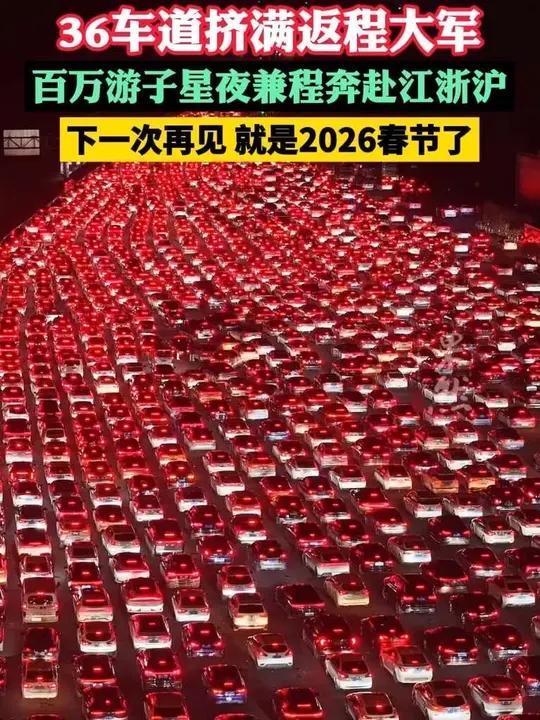

10月7日,2025年国庆返程期间,安徽吴庄收费站单日车流量达到18万辆,成为全国最堵的网红打卡点。平日里这里只有4.4万辆车经过,节日期间车流量翻了四倍多。尽管36条车道全开并有智慧系统支持,但仍被潮水般的车流整成了“堵车连续剧”。

现场司机戏称,在收费站前看日出日落,车标都认全了还没过去。虽然智慧系统提升了54.8%的通行效率,但面对大规模迁徙带来的时空错配,再智能的系统也难以应对。

各地治理高手纷纷采取措施。江苏率先采用“一路三方”策略,将公路、交警、运营单位集中到一个指挥大厅,实现了全省高速“一张网”的高效管理。南京司机老张表示,现在导航提示前方有事故后,很快就能看到救援车辆到来。

长三角四省市通过数据共享和动态诱导,实现了“未堵先疏”。上海白领小李体验到,早上8点导航显示拥堵,9点突然变绿,原来是苏州交警刚发布了分流方案。

京津冀地区则在进京检查站实行快速处理机制,轻微事故10分钟内即可撤离。北京司机王师傅称赞这种处理速度比点外卖还快。普通国省道实施的“绿波带”控制,使红绿灯调节更加顺畅。

这些治理措施背后的理念是将交通治理从工程问题转变为系统命题。长三角的数据大脑、京津冀的快速反应以及各地的智慧系统,形成了有效的组合拳。

专家提出未来构想中的“智能出行生态”,设想高速、地铁、公交、共享单车能够无缝衔接。例如,车载系统自动规划路线,遇到拥堵时切换到地铁接驳,下车后还有共享单车等待。

然而,再智能的系统也无法完全解决“说走就走”的任性。交通部门提醒,错峰出行不仅是为了钱包👛,也是为了心情。毕竟,谁也不想在收费站前玩“堵车马拉松”。

这次国庆返程大考暴露了交通体系的成长烦恼,也展示了治理能力的升级蜕变。从各自为战到区域协同,从被动应对到主动预判,中国交通正在经历一场静悄悄的革命。下次国庆返程时,记得带好零食和水,打开手机导航,或许你堵车的这段路正见证着中国交通的升级。