今秋第一批吃蟹的,成了大冤种?品质问题频出!秋风起,蟹脚痒,各地大闸蟹陆续上市,一年一度的吃蟹季如约而至。恰逢国庆、中秋双节,部分消费者在电商平台购买活蟹或兑换大闸蟹卡,希望给自己、亲朋好友以及同事客户尝鲜。然而,今年抢先品尝大闸蟹的部分消费者体验却逊于预期。

一些消费者到手的螃蟹品质较差,遇到蟹肉较空、口味发苦、蟹黄蟹膏不成形等情况,缺斤短两和死蟹现象也有发生。还有部分用户持有的品牌蟹卡在兑换时“一蟹难求”,页面频繁提示已约满,难以如愿兑换。有些消费者表示,自己使用蟹卡的过程中,每年都兑换失败,直至卡券过期。

越来越多的人放下对“阳澄湖”的执念,逐渐明白阳澄湖大闸蟹已成为一种被过度消费的情怀。但即便如此,一些人还是没能吃上一只实实在在、膏满黄肥的好蟹。

商家宣传页面上,青壳白肚的蟹王蒸熟后被轻轻掰开,金灿油汪的蟹黄和宛如凝脂白玉的蟹膏呼之欲出。配上商家承诺对空壳、死蟹、脏蟹等情况包赔的承诺,人们相信下单生鲜或兑换蟹卡能顺利将秋日限定味觉幻梦变为现实。然而,不少消费者的喜悦心情没能持续到开箱后,兴冲冲购买、兑换,等来的却是一连串糟心的体验。

其中,“蟹太太”成为消费者吐槽的重灾区。有消费者表示,掰开蟹壳里面空空荡荡,没有结实的蟹肉,蟹黄和蟹膏也无法成形,与宣传里“黄满膏肥”的承诺相去甚远。类似问题也出现在其他品牌,如“蟹状元”。消费者反馈,在这些品牌提货的大闸蟹中,零星能吃到的蟹肉蟹黄蟹膏,入口竟然带着明显的苦味。

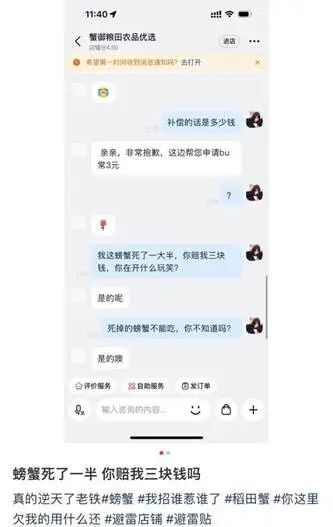

吃蟹吃出苦味可能是因为时机欠佳或不够新鲜。如果螃蟹还没有完全成熟,其性腺和肝胰腺等组织未转化充盈,味道会发苦。如果是这种情况,商家不应发出尚未成熟的大闸蟹充数。此外,螃蟹死后细菌迅速繁殖分解蟹肉,导致组胺含量上升,不仅味道变差,甚至可能导致食物中毒。有消费者直接发现,到手的螃蟹已经死亡,无法食用。

打开螃蟹无物可吃、有物难吃,多重打击还不是糟心消费体验的终点。有人表示自己买到了缺斤短两的螃蟹。宣传时像米其林,到手品质还不如路边菜市场。部分消费者选择找客服维权,但得到的回复往往与季节因素有关,不愿承认商品质量问题,或者要求消费者出示重重照片证据,才愿小额赔偿。

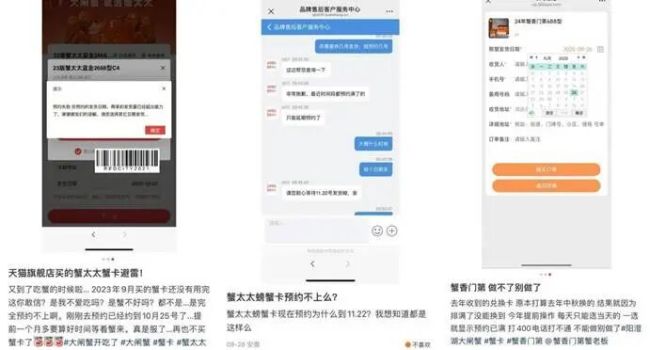

对于以蟹太太、蟹香门第等以预售卡券为主要产品的品牌而言,“兑换难”直接抽空了蟹卡模式经营的根基。不少消费者反映,下单购买时畅通无阻,但真正兑换时却陷入无休止的预约拉锯战。官方页面总是显示已约满,发货时间排到一月后,客服电话永远打不通。这种重销售、轻履约的商业模式,让蟹卡沦为无法兑现的空头支票。

作为预售商品,蟹卡需要消费者提前购买,大闸蟹上市后再选定日期提货。这种模式的优势在于方便商家控制品质和单量。但问题在于,品牌有意控制提货效率,主客观上都拉长了交付时间,容易导致部分消费者提货困难甚至最终忘记提货。当客户再次想起蟹卡兑换,可能发现已经过了蟹季,或者蟹卡即将过期,造成不小的损失。

由于蟹卡承诺兑付时间较长,无法排除相关企业在发售、筹集资金后跑路,或者相关资金被挪作他用、难以收回的可能性。因此,不少难以提货的消费者质疑发行蟹卡的商家趁机敛财。对提货遇阻感到不满的消费者,转头又在退卡流程上碰壁。平台规定,消费者三年或一定期限内不提货,钱即给到商家。据媒体报道,蟹太太年销售额已经达到6亿元。如果品牌线上销售额5亿元,20%的消费者无法提货,最终即可收获1亿元净利润。

螃蟹品质、斤两不及预期,蟹卡难兑换等问题已不是第一次出现。以“大闸蟹”为关键词在第三方投诉平台检索,累计投诉量已达数千条,涉及多家品牌。近年来几乎每一年被投诉商家的身影都少不了蟹太太,此前该品牌还曾被行业协会除名。

相关部门加强对缺斤短两、虚假广告现象的约束,也在不断规范电商平台大闸蟹及蟹卡产品的销售。2025年10月,江苏省消保委联合相关地方政府和安徽省消保委、湖北省消费者委员会等共同起草发布《大闸蟹电商销售服务规范》团体标准。种种规定对知名品牌和小规模经营者都能起到一定的震慑和引领作用,有助于进一步减少大闸蟹销售乱象。