眼下,被称为“人造太阳”的可控核聚变正拉开新一轮能源变革的序幕。它代表着未来能源的一种想象:一滴海水就能释放相当于300升汽油的能量,这不仅将大大降低用电成本,还将为包括AI在内的高能耗产业提供关键能源支撑。

10月13日,在安徽合肥,聚变堆主机关键系统综合研究设施CRAFT取得重要进展——偏滤器原型部件顺利通过专家组测试与验收。在此之前,紧凑型聚变能实验装置BEST主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付。这些大科学装置的突破推动了中国在可控核聚变领域进一步巩固其全球领先地位。合肥之所以能在这一领域领先,是因为其已有超过50年的投入。早在1974年,合肥就建成了环形托卡马克装置HT-6,成为全国初期的“人造太阳”雏形。随后,一系列大科学装置不断落地,提升了合肥在中国可控核聚变领域的重要性。如今,随着商业化的曙光出现,合肥再次走在前列。

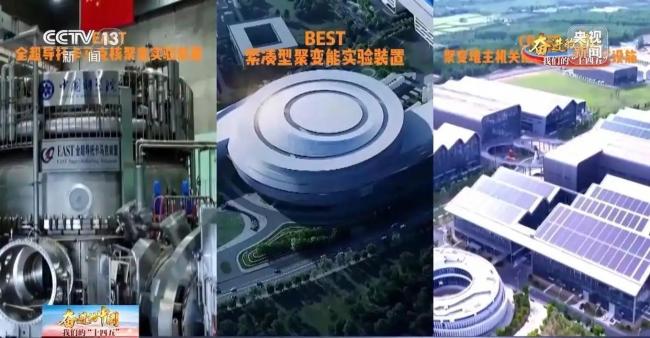

从科研布局来看,合肥在全球范围内具备竞争力的两个未来产业之一就是可控核聚变。科学岛上,有被外界称为合肥可控核聚变的“铁三角”——BEST、CRAFT和世界首个全超导托卡马克装置EAST,这些构成了合肥可控核聚变的核心地带,背后的支持者是中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所。在全国可控核聚变科研格局中,中科院等离子体所也是重要一极。

目前,中国形成了以中核集团核工业西南物理研究院和中科院等离子体所两大科研院所为主,清华大学、中国科学技术大学等高校及相关民营企业共同参与聚变能开发的格局。其中,两大科研院所分别位于成都和合肥,各有分工。成都的“中国环流三号”与合肥的EAST和BEST各有侧重,共同解决核聚变技术中的科学和技术难题。

今年内,已建成多年的EAST和“中国环流三号”分别迎来突破。1月,EAST实现1亿摄氏度等离子体稳态运行1066秒,创造新的世界纪录;3月,“中国环流三号”首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的“双亿度”运行突破,综合参数大幅跃升。

合肥的突围不仅停留在科研阶段。钟武律认为,可控核聚变要实现商用需经历大约六个阶段,全球目前正处于燃烧实验到实验堆过渡的阶段。2023年,安徽出台《以创新模式加速推进聚变能商业应用战略行动计划(2022—2035年)》,确立了核聚变开发应用实验堆、工程堆和商业堆“三步走”发展战略。BEST将在2030年前完成发电演示验证,2030年将建设中国聚变工程示范堆(CFEDR),2040年前后开展更高聚变功率的商业堆建设。

与此同时,越来越多国家和城市开始抢抓商业化赛道。国际能源署预测,到2030年,全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元💵。在美国,已有企业宣布计划在2028年开始向微软公司供电。在中国,合肥和成都是当前国内具备相对完善的核聚变产业集群的城市,上海也逐渐成为另一个发展极点。相关产业链也在进一步延长,上游材料需求旺盛,中游核心设备正在积累技术经验,下游仍处于探索阶段。乐观的态度渐成共识,多数企业认为首个给电网送电的聚变堆及具备商业化价值的聚变堆有望在2031至2035年及以后诞生。