41岁的彭智华一直在寻找自己的亲生父母,这个问题困扰了他几十年。尽管至今仍未找到亲人,但他已成功帮助红安的吴锐和咸宁的饶才鹏找到了家。

10月15日午后,在武汉市江岸区,刚完成午高峰送餐任务的京东外卖骑手彭智华从送餐箱里取出厚厚一沓寻亲信息卡和DNA🧬采集卡。“这些东西我一直随身携带,就是为了能找机会扩散信息,给寻亲家庭带来更多希望。”

彭智华在湖北省安陆市雷公镇新桥村长大,从小常听周围人说他不是父母亲生的。11岁那年,他从奶奶和养母那里证实了这一信息,寻找亲生父母的念头从此深埋心底。2006年,儿子的出生触动了他内心最柔软的部分,正式踏上了寻亲之路。2009年,他在“宝贝回家”志愿者组织登记。2023年,同组寻亲的“宁宁”成功找到家人,这给了他巨大鼓舞,在朋友的启发下,他开始通过『抖音』发布寻亲信息。

进入网络世界后,彭智华惊讶地发现需要帮助的人如此之多。看到那些『直播间』里只有寥寥数人却仍在坚持发布寻亲信息的家长,他深受触动,总想着要做点什么来帮助他们突破网络信息茧房。

一次打车经历给了他灵感,看到车后的提示牌,他萌生了在网约车上展示寻亲信息的想法。很快他加入了一家网约车公司。起初,在网约车上挂寻亲信息是不被平台允许的。于是他拼命跑单提升数据,并在公司的论坛上发布了寻亲帖子,这些举动引起了公司管理层的注意。南京总部负责人专程来武汉与他面谈,两天内敲定公益寻亲的方案。最终,17000多辆网约车都变成了流动的寻亲驿站。

每张寻亲信息牌上都登记有两名儿童的照片、走失时间、走失地点、“宝贝回家”公益平台的二维码。每台车可以挂2张,10-15天换一次信息,一个月至少可以发布8个孩子。这些牌子从最初的硬质塑料到柔软的塑胶材质,每一块都经过精心设计。他还贴了一些透明小标语在车窗上,每句话都出自他的手笔:“落单的孩子别害怕,月亮照着你回家”“如果时光能倒流,我一定会紧紧握住你的手”。

由于长期开车导致腰部不适,今年他转行成为京东外卖员。凭借着同样的努力,他很快做到了片区队长。他规划着在年底启动三种新的寻亲信息传播方式:在外卖包装上贴寻亲小卡片、制作寻亲主题手提袋、在合作商家放置可更换的寻亲信息牌。

这些年,彭智华在寻亲公益上前前后后花了几万元。去年阿里公益捐赠的5000元,他也全部投入到公益中。他说:“我不抽烟不喝酒,这就是我现在唯一的‘爱好’。”

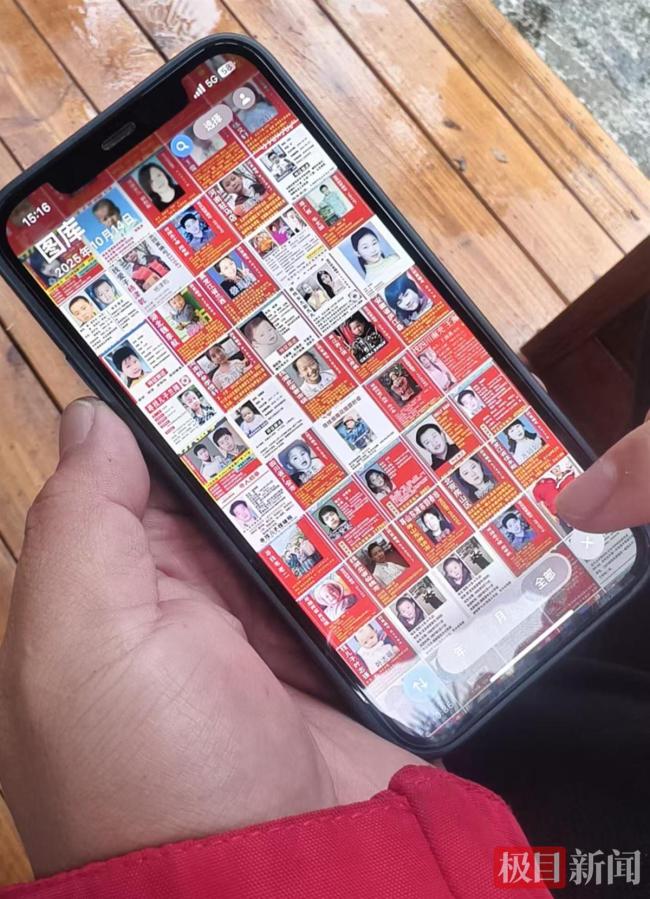

他随身携带着“DNA🧬样品采集卡”,通过指尖采血的方式记录下乘客的信息,随后寄回总部进行备案。在他的手机里,存满了寻亲信息。除了他和他的家人照片,其他的都是丢失孩子的信息图。他创建和参与管理了好几个寻亲群,每天都会收到大量求助信息。所有信息他都会通过“宝贝回家”网站核实真实性。

一位求助他的寻子父亲在微信中哽咽着对他说:“大叔特别谢谢你,看到你还在为这个群体努力,真的是特别感谢。我们这些没找到的家长真的特别心酸。”彭智华边给记者听这段语音边说:“所以即便我自己将来找到了亲生父母,这件事我也会继续做下去。”

在网约车上,彭智华只要有机会都会主动跟乘客讲这些寻亲的故事。有的乘客笑嘻嘻地上车,听到这些故事后,心情都很沉重,也愿意帮助把这些信息传播出去。

寻亲路漫漫,唱歌成了他排解伤痛的方式。但更多的力量来自他现在的家庭,老丈人和丈母娘待他如亲生儿子,妻子不仅理解他,还会帮他分析寻亲线索。就连儿子也在朋友面前为他骄傲:“我爸是搞公益的。”这份迟来的亲情让他格外珍视。

彭智华很少参加认亲现场活动,“唯独去过一次,我在那里哭得比他们家里人还伤心。”他坦言,“主要是为自己难受。”看着寻亲群里的人一个个找到了家,他为他们高兴的同时也为自己难受。“以前我带着他们,说兄弟们一定要加油,现在只有我还在寻找家。”

“我并不知道自己具体的生日,但我推断自己的真实出生年份应该在1984年到1986年之间。所以我把生日定在了农历1984年8月15日。”他解释道,“选择中秋节,别人吃月饼时,我在过生日,也算是一种团圆吧。”

彭智华说,他会一直找下去。“帮助别人的同时也是在帮自己。也许在我帮助的这群人当中,我的父母就在里面。”他望向远方,“我常常对着镜子,幻想自己父母的样子,我相信只要我不放弃,总有一天我们会相遇。”