杨晨燚,今年19岁,来自重庆酉阳县。本该是大学校园里奔跑的年纪,他却已经在医院的急诊室、深夜的出租屋、高铁和飞机上独自度过了两年半的时间。

杨晨燚患有一种罕见疾病——卟啉病,全国像他这样的患者不超过两百人,确诊难度非常大。他通过查阅国内外文献、比对检查报告,并与医生不断沟通交流,最终成功确诊。

10月16日,刚从四川华西医院回到重庆的出租屋,他就又赶着去医院输液。第二天上午,小杨收到了母亲发来的消息,急忙去拍证件照,为自己的第三次高考做准备。为了便于输液,杨晨燚的脖子上安置着CVC静脉导管。

2023年3月,一场甲流之后,杨晨燚的人生被彻底改变。起初是吃不下饭,接着是腹痛、呕吐、全身无力。在重庆的医院住院一个月,医生也没有查出病因。之后他又去了重庆西南医院、北京协和医院、四川华西医院等地。杨晨燚一个人拖着行李,辗转多地,病历越叠越厚,答案却始终没有到来。

那一年,他在重庆一所不错的高中排名前50名,梦想着有一天能够去东南大学就读。然而,疾病让他几乎无法安坐在教室里。请假、住院、再请假、再住院……尽管如此,他还是坚持学习,希望能抓住机会。

2024年6月,在离开学校大半年,几乎没复习的情况下,杨晨燚吃着止痛药走进高考考场。成绩出来后,他超过重本线20分,但没有填志愿。今年6月,他再次带病参加高考,被录取到北方的一所高校,但由于身体状况不佳,他选择放弃,准备再战一年。

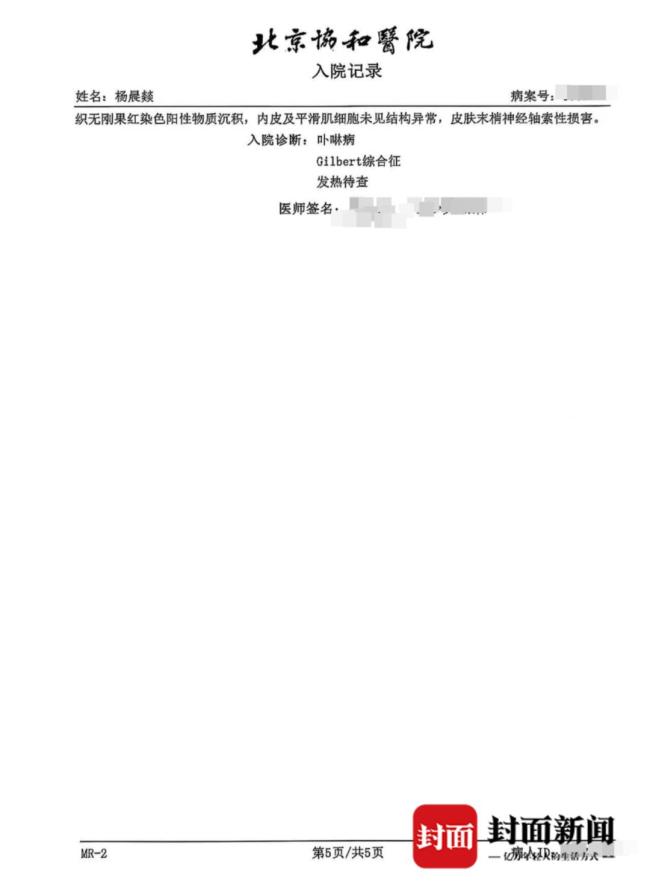

在多次被诊断为“不明原因腹痛”“高胆红素血症待查”后,杨晨燚开始自己寻找答案。他在一篇英文文献中找到与他症状相符的案例。通过医学期刊网站搜索关键词,用翻译软件逐字阅读英文文献,他发现一篇关于“肝性卟啉病”的文献引起了他的注意。文中描述的基因突变位点、临床症状,甚至检查指标都与他高度吻合。在他的坚持下,医生重新为他做了尿卟胆原检测,结果呈阳性,与论文中提到的“卟啉病”病状完全相符。今年4月,杨晨燚在北京协和医院正式确诊为“急性间歇性肝性卟啉病”。

卟啉病是血红素合成障碍,导致有毒的“卟啉”物质在体内堆积,侵害周围神经,引发剧烈的腹痛和全身疼痛,无法根治,发作时需要通过静脉输注高浓度葡萄糖来缓解症状。由于病情复杂且分型不明确,没有准确的治疗方案。

今年5月,杨晨燚参加了在海南举办的2025年罕见病国际交流会,与卟啉病专委会的专家同台交流。会上新成立了卟啉病专委会,他被请去作为案例讨论,觉得这是一个很好的机会。

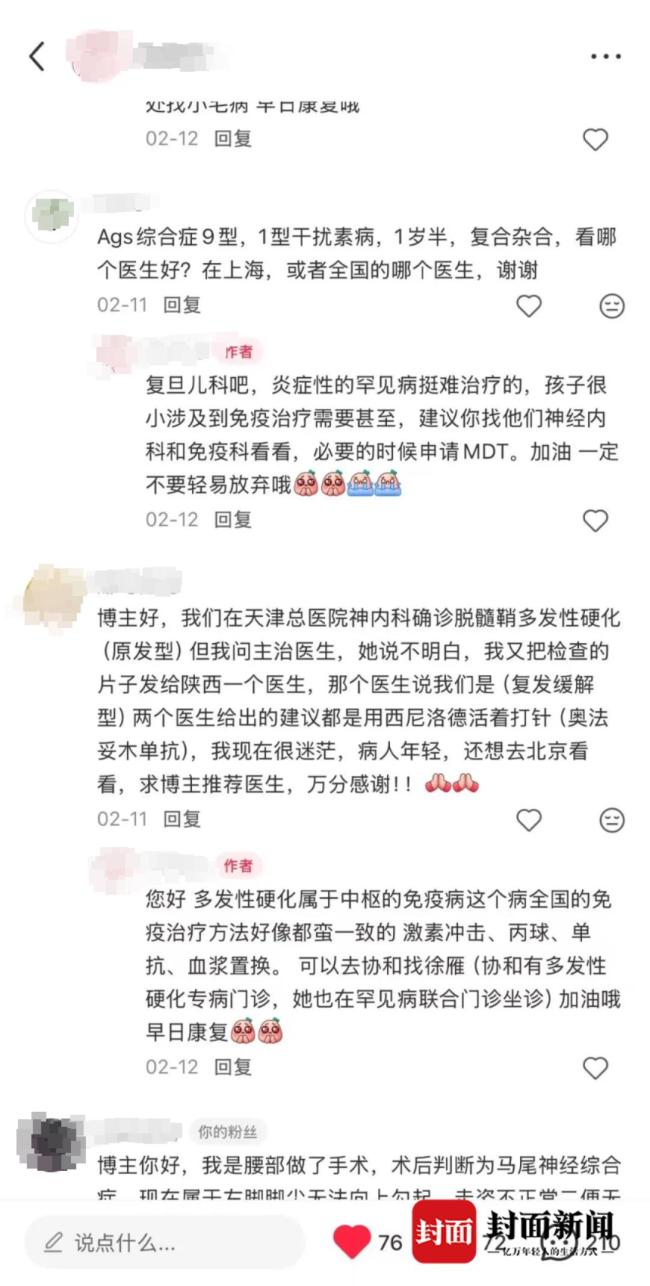

即使在治疗的路上波折不断,杨晨燚仍有一颗乐于助人的心,成为病友群中的“小杨哥哥”,帮助其他患者。广西女孩小覃在他的帮助下,确诊了胆管消失综合征,身体逐渐好转。他在『社交媒体』上一条一条解答和他同样患有罕见病的患者的疑问,为罕见病患者整理出详实的就医诊断说明书。

当被问到第三次高考有什么目标时,杨晨燚表示想学医。“我在很多医院求诊时,很多医院都没办法收治,因为病太罕见,没有科室愿意收我。医生说需要治疗,但却不知道怎么治,全国也只有个位数大夫能给出治疗方案。”他说,“罕见病患者其实不少,但真正懂罕见病的医生太少。我想去试试,试着去改变这个状况。”

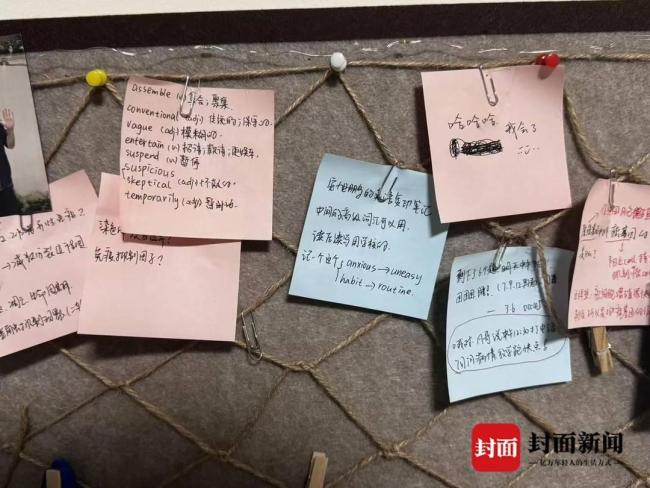

在出租屋的墙上,贴满了纸片,上面密密麻麻写满了学习的知识点、去医院的就诊记录。这是杨晨燚两年半的足迹,也是一个少年用疼痛写下的“不屈”。明年,他将第三次走上高考考场,希望成为一名能治疗罕见病的医生。

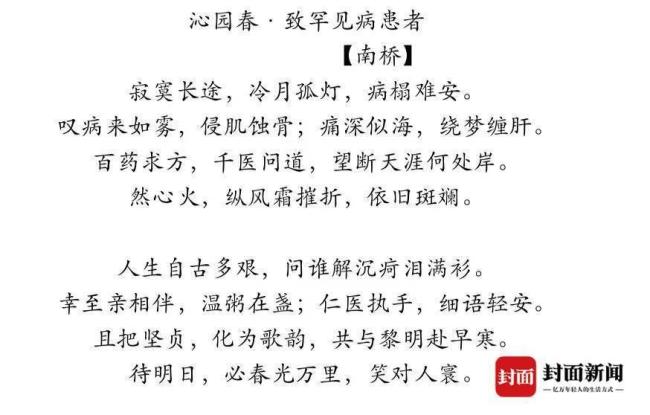

“寂寞长途,冷月孤灯,病榻难安。然心火,纵风霜摧折,依旧斑斓。”杨晨燚写下了这样的诗词句子。