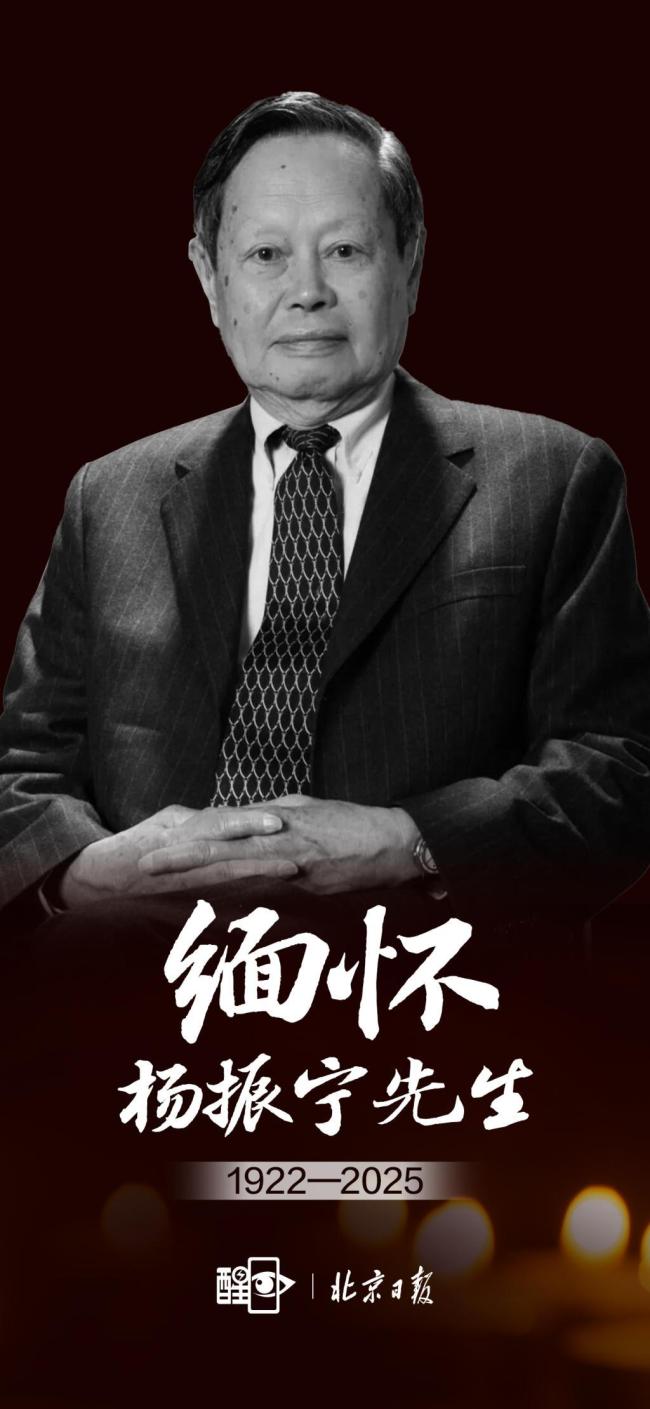

享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生于10月18日在北京逝世,享年103岁。噩耗传来,国人悲痛,纷纷以不同形式表达哀悼之情。

杨振宁对现代科学的贡献得到全球科学界的认可,并且还在深刻影响现代科学的发展方向。他与米尔斯提出的“杨-米尔斯规范场论”被认为是现代物理学的基石之一,是20世纪物理学最为重要的成就之一。1956年,他与李政道共同发表论文,因他们对宇称不守恒定律的深刻探索以及由此带来的基本粒子领域的许多重要发现,获得1957年诺贝尔物理学奖,成为最早获得诺贝尔奖的中国人。他还获得了拉姆福德奖、美国国家科学奖章、富兰克林奖章等众多荣誉。他用实际行动证明,勤奋智慧的中国人一样能站在科学之巅。

这些显赫的成就对于一名科学家来说,哪怕只是其中某一方面,都值得骄傲。但在杨振宁心中,这些科学贡献和荣誉都不是最重要的。他生前多次表示,自己一生最重要的贡献是帮助改变了中国人觉得自己不如人的心理作用,通过科学工作的成就帮助增加了中国人的自信心。杨振宁的父亲杨武之也认为,杨振宁获得诺贝尔奖至少使一部分中国人,特别是知识界,打掉了自卑感,从心理上敢于同西方人一争短长。

破解宇宙的难题是杨振宁作为一名科学家的使命;帮助中国人恢复科学自信则是他作为一个中国人的使命。虽一度身处异域,但他家国情怀从未淡去。在1957年诺贝尔奖颁奖典礼上,杨振宁表示为自己的中国血统和背景感到骄傲。上世纪70年代后,杨振宁多次回国,在与党和国家领导人的谈话中,在和好友邓稼先等人的交流中,他为中国在科学领域取得的巨大进步激动不已,并提出了重视基础科学研究的重要建议,推动了中外科学技术交流。

让更多的中国学子接触最前沿的科学,接受更良好的教育,进而推动整个中国科学界的自信自强,是杨振宁的夙愿。2015年,杨振宁放弃美国国籍,转为中国科学院院士。1997年,清华大学成立高等研究中心,杨振宁应邀担任中心名誉主任,1999年起任清华大学教授。八十多岁的他亲自参与物理学人才培养工作,为清华大一学生讲授“普通物理”课程,为推动清华大学冷原子物理、凝聚态物理、密码学等基础学科的发展和学校人才培养事业倾注了大量心血。

邓稼先曾说,如果不是诺贝尔奖规定每个人只能在同一个领域获一次奖的话,杨振宁应该再获一次诺贝尔奖。但还有一座奖,比第二个诺贝尔奖分量更重、意义更大,那就是“帮助中国人的自信心增加”的奖。对中国人来说,他的百年人生轨迹就是用赤子之心和科学自信写出的最美方程。

感谢杨振宁先生帮助我们在科学道路上增加自信。纪念杨振宁先生的最好方式,就是铭记他的“最重要贡献”,在中国科技上做出更大贡献。