享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者杨振宁先生于10月18日在北京逝世,享年103岁。就在半个多月前,他还度过了自己的103岁生日,当时欢声笑语犹在耳边,如今却溘然长逝,令人悲伤。

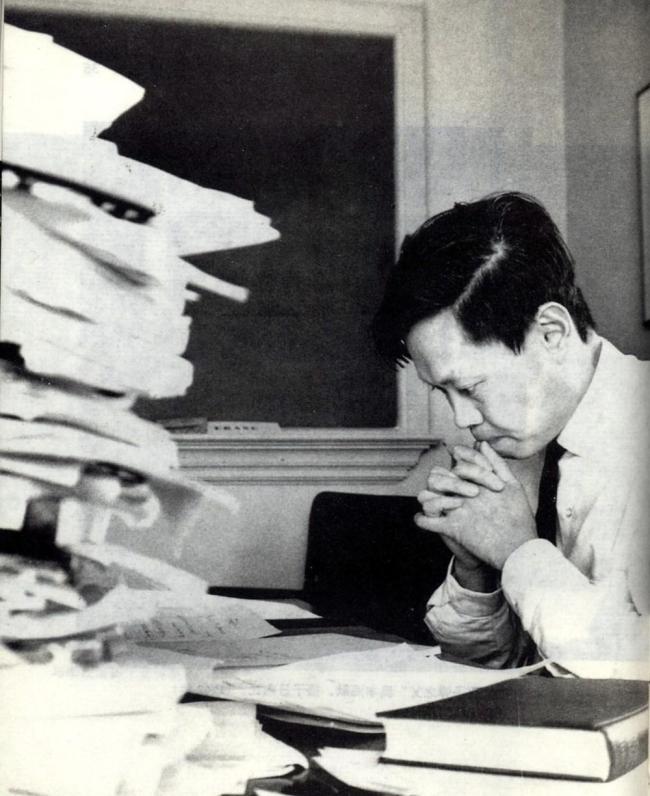

回顾杨振宁的百年人生,无论是他的物理学研究还是晚年叶落归根的故事,都称得上传奇。有评价认为,“中国人在国际科学坛上有建立不朽之功绩者,乃自杨振宁始”。他与米尔斯提出的“非阿贝尔规范场”理论奠定了粒子物理标准模型的基础,被认为是现代物理学的基石之一,可与麦克斯韦方程和爱因斯坦广义相对论相媲美。

杨振宁与李政道因对宇称不守恒定律的深刻探索以及由此带来的基本粒子领域的许多重要发现荣获诺贝尔物理学奖,这一成就举世皆知。作为最早获得诺贝尔奖的中国人,他们的名字载入诺奖史册,也为全体华人所骄傲。

这种骄傲不仅体现了民族自豪感,也彰显了家国自信。杨振宁曾说:“我一生最大的贡献,就是帮助中国人克服了很多年自己觉得自己不如别人的这种心理作用。”

杨振宁生于风雨如晦的年代,百年人生见证了国弱被欺的岁月,也目睹了民族独立和国家一步步走向富强。正因如此,这一代科学家血液里流淌着深厚的报国情结。1971年,杨振宁第一次访问新中国时,挚友邓稼先给他写信,信末写道:“但愿人长久,千里共同途”。五十年后,在其百岁华诞的庆祝会上,杨振宁深情地说:“稼先,我懂你‘共同途’的意思,我可以很自信地跟你说,我这以后五十年是符合你‘共同途’的瞩望,我相信你也会满意的。”短短一番话,令人动容,也让世人看到了一位科学大师的赤子之心。

杨振宁在一个世纪的岁月里取得了卓越的学术成就,书写了功在世界、心怀家国的篇章。他在促进中国科技交流和进步方面做出了巨大贡献。1971年,他克服阻力回国访问,促进了大批华裔学者掀起访华热潮,并呼吁华人华侨为中国统一大业作出贡献。这些贡献永远不会被国人所忘怀。

人生暮年,杨振宁担任清华大学教授,倾心培养学子,从中不仅能看到他的故园情结,也能体现出他的使命感。清华大学在他去世后发文:“杨振宁先生的一生,是探索未知的不朽传奇,是心怀家国的永恒回响”。杨振宁的百年人生熠熠生辉,他的科学精神和家国情怀永远值得铭记。