享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

杨振宁以“宇称不守恒”和“杨-米尔斯理论”撼动了物理学界,用百年光阴书写了一部融合科学探索与家国情怀的史诗。从童年的清华园、战乱时期的西南联大,再到远渡重洋成为国际上最具影响力的科学家之一,最后回到清华开拓新的事业,杨振宁的命运一直与时代变迁紧密呼应。他的生命轨迹如同一条横跨东西的桥梁,承载着科学真理的永恒光芒,也映照着中华儿女对故土的深情回望。

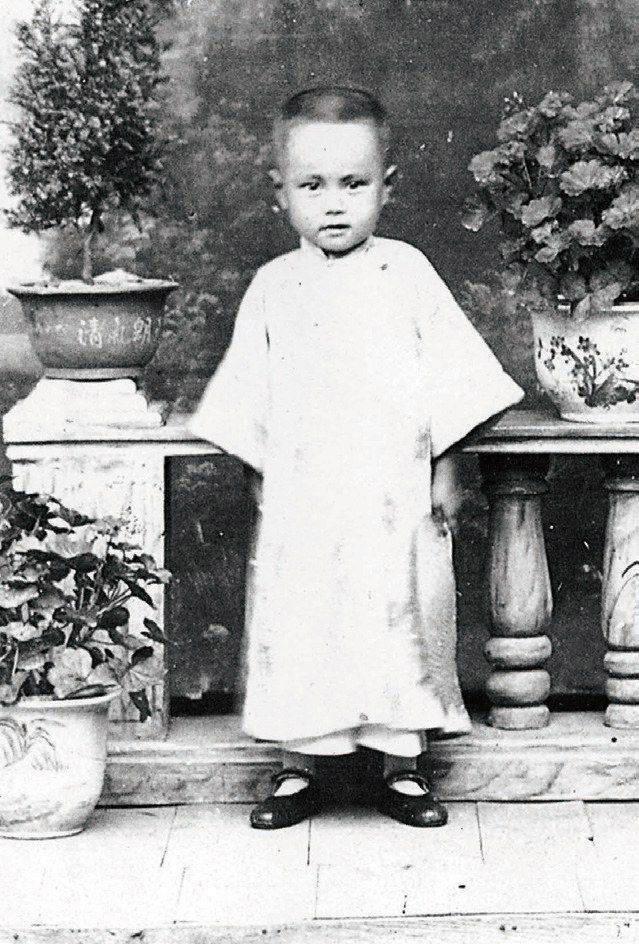

1922年秋天,杨振宁出生于安徽合肥,其父亲杨武之是我国早期从事现代数论和代数学教学与研究的学者。1929年,杨武之受聘到清华大学任教,杨振宁一家搬到了清华园,一直住到1937年全面抗战开始。清华园的八年童年时光,塑造了杨振宁对科学的最初认知。有一天,他在图书馆看到一本书《神秘的宇宙》,书中讲的是当时物理学的最新发现和理论。回到家后,12岁的杨振宁对父母说:“将来有一天我要拿诺贝尔奖。”

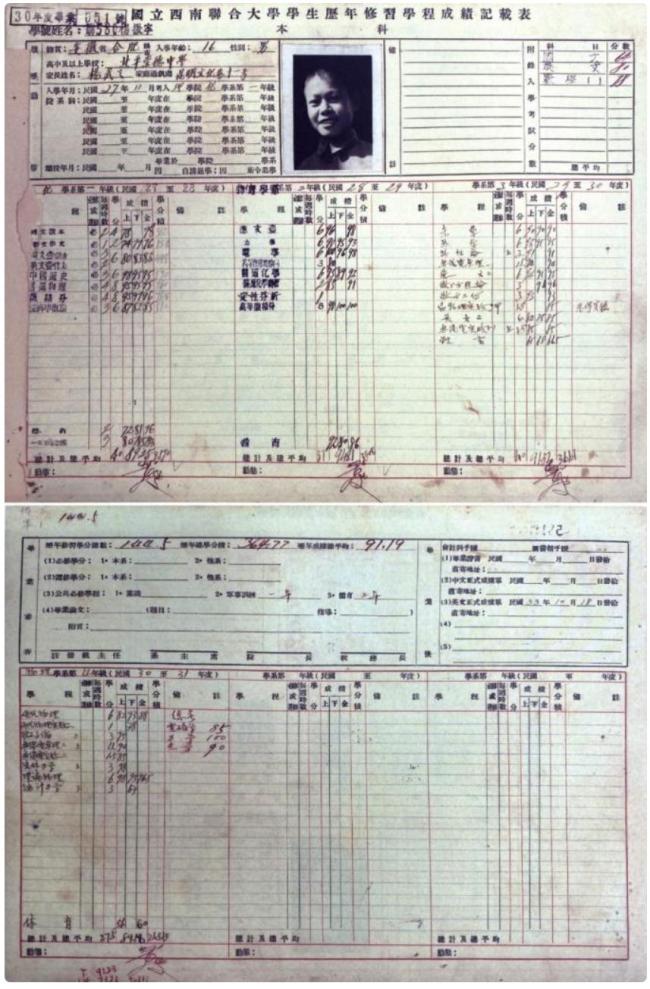

杨武之察觉到儿子的天赋,但更注重他的全面发展。初中一年级结束后的暑假,杨武之特地请人每天给杨振宁讲授《孟子》,这种教育方式让杨振宁的科学之路始终浸润着东方文化的深沉。1937年,“七七事变”后,杨振宁随家南迁至昆明西南联大。在山河飘摇的战乱年代,他未曾中断对科学的求索。1938年,杨振宁在两万余名考生中,以第二名的成绩考入西南联大。他在回忆中提到,在西南联大的七年对他一生影响最大,让他对整个物理学有了自己的判断。

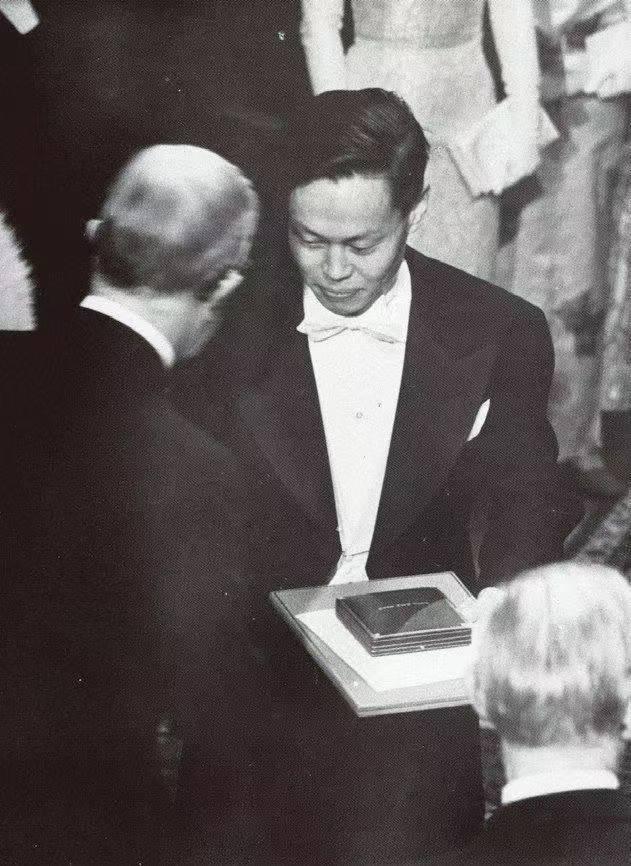

1945年,杨振宁远赴重洋求学,凭借耀眼的学术成就声名鹊起。当他站在瑞典斯德哥尔摩音乐厅作为诺奖得主发表致辞时,他说:“我为自己的中国血统和背景而感到骄傲,同样,我为能致力于作为人类文明一部分的、源出于西方的现代科学而感到自豪。”家国情怀与科学理想锚定了杨振宁的人生两端。他曾表示,自己最重要的贡献是帮助改变了中国人觉得自己不如人的心理作用,增强了中国人的自信心。

1971年,中美关系迎来转机,杨振宁也在此背景下回到了阔别26年的祖国。此后,他一直致力于帮助架设中美科学家之间的友谊和交流桥梁。在杨振宁的后半生,他将工作重心放在了中国科教事业上,为国家的科技发展、中外科技文化交流作出了重要贡献。2003年,81岁的杨振宁回到清华,将自己的住所命名为“归根居”。

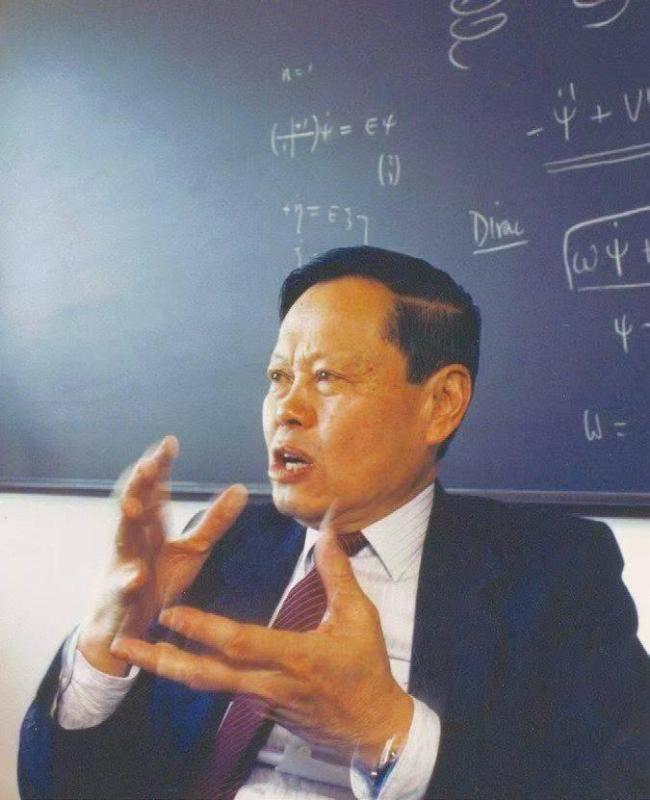

杨振宁不仅在粒子物理学中取得了伟大成就,还在统计力学领域作出了重要贡献。1954年,他与米尔斯合作提出了“杨-米尔斯规范理论”,这项工作足以与牛顿、麦克斯韦以及爱因斯坦的工作相提并论。1956年,杨振宁与李政道合作提出在弱相互作用中宇称不守恒的理论,两人因此荣获1957年的诺贝尔物理学奖。此外,杨振宁还提出了杨-巴克斯特方程,这一成就使他获得了美国物理学会颁发的昂萨格奖。

在中国科技发展的关键转折点上,杨振宁扮演了重要的“桥梁”角色,贯穿战略建议、机构建设和人才培养三大维度,深刻影响了中国科技的发展进程。1971年,杨振宁成为首位回国访问的华裔知名科学家,通过学术交流,他将全球物理学的最新进展、欧美一流科研机构的运作模式以及基础科学如何转化为强大生产力的理念系统引介回国。他还向邓小平提出了派遣留学生赴美深造的建议,并强调“发展性研究”的重要性,推动了『半导体』、计算机等产业的发展。

尽管强调“发展性研究”,杨振宁从未忽视基础研究的重要性。1996年起,杨振宁回到清华,创立了清华大学高等研究中心(现更名为高等研究院),并担任名誉主任。研究中心聘请了多位杰出学者,逐渐在多个领域形成了一批重要的研究成果。在人才培育方面,杨振宁提出了通才教育和动手能力培养的理念,推荐超过1200名学者出国接受培训,设立了多项奖学金和资助计划,支持中国年轻学者在海外的学术研究。

纵观杨振宁的百年人生,他的贡献早已超越了一个物理学家的范畴。他所贡献的不仅是科学知识,更是一套关于如何尊重科学规律、布局长远未来、高效配置科技资源的战略思维体系,这笔资源与他的科学成就一样泽被深远。