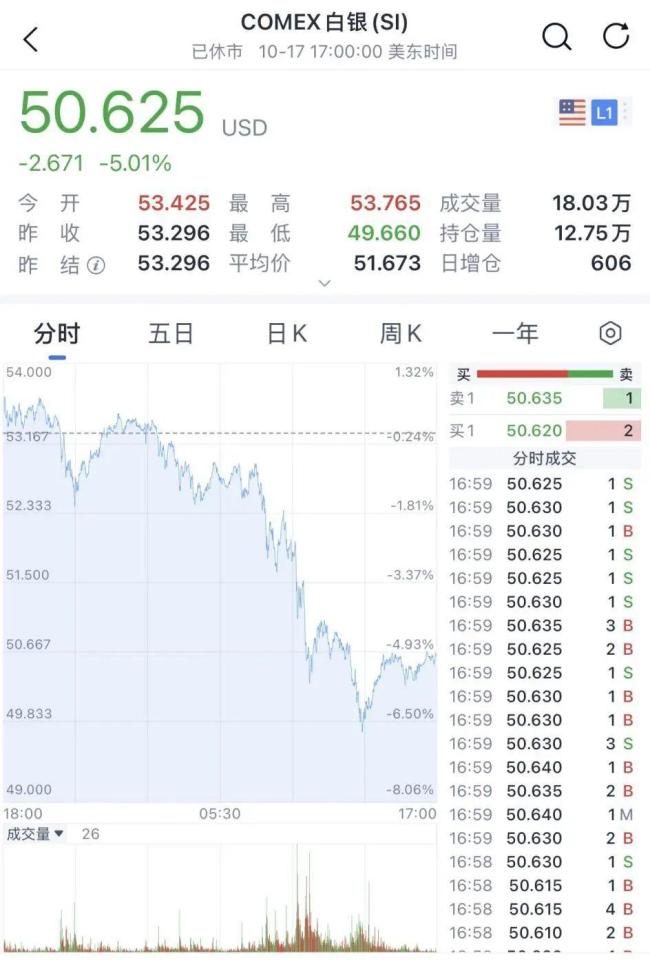

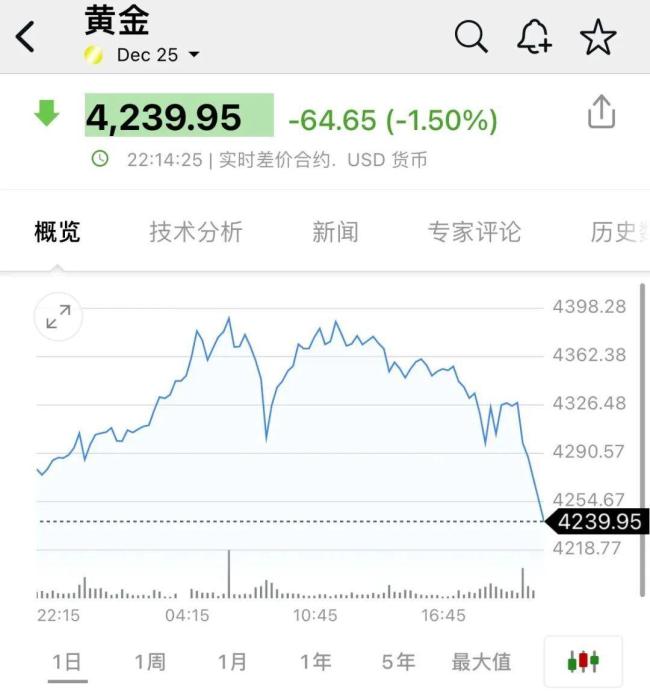

2025年10月中旬,黄金和白银市场经历了一场惊心动魄的过山车行情。现货黄金一度冲上4179美元💵/盎司的历史高点,白银也逼近54美元💵,市场沸腾。然而,仅仅几个小时后,价格急转直下,黄金单日跳水超2%,白银跌幅更达5%以上。到了17日晚间,跌势再起,银价一度跌破50.5美元💵。

这一轮剧烈波动表面上看是贸易局势变化、流动性收紧和技术性回调所致,但真正值得警惕的是价格背后的心理因素。当账户里的数字开始剧烈跳动,理性往往最先崩塌。涨时兴奋追高,跌时恐慌割肉,这种模式几乎在每次市场波动中重演。黄金白银的跳水再次揭示了人性中的行为陷阱。

例如“损失厌恶”。行为金融学研究表明,人对损失的痛苦感大约是获得同等收益时快乐感的两倍。这解释了为什么很多人明明知道该止损,却死扛亏损头寸——卖出就等于“认赔”,心理上难以接受。金价从950元/克跌到880元,有人安慰自己:“再等等,总会回来的。”结果等来的不是反弹,而是更深的套牢。反之,当金价上涨时,又因为害怕利润回吐,早早卖出,错失真正的大行情。这种“亏了不走,赚了就跑”的模式成了多数人投资回报被持续拉低的隐形杀手。

此外,“过度自信”也是常见问题。『社交媒体』上总有人晒出“三天赚十万”“杠杆翻倍”的截图,配上几句豪言壮语。不少人开始相信自己也能精准抄底逃顶,频繁交易并加杠杆,试图在每一轮波动中获利。现实是短期价格受情绪、资金流和突发事件影响极大,连专业机构都难以预测。普通人靠直觉和碎片信息做决策本质上是在赌博,赌赢一次只会助长下一次更大的冒险,直到一次回调就把所有利润甚至本金吞掉。

“从众效应”同样普遍。当金价突破千元大关,朋友圈刷屏“闭眼入”“再不买就没了”,『直播间』里主播高喊“全球央行都在买,你还怕什么”,很多人便忍不住跟风进场。他们不是基于自身财务规划,而是被群体情绪裹挟。买的时候觉得“大家都买,肯定没错”,卖的时候又因“别人都在跑”而仓皇离场。这种“羊群行为”不仅放大了市场波动,也让个人沦为行情的牺牲品。

还有人被“锚定效应”困住。他们记住某个高点,比如“黄金曾经到过950”,于是当价格回落到850时,就觉得“便宜了”,赶紧买入。可他们忘了,价格高低不能只看数字,而要看驱动逻辑是否还在——央行是否还在增持?实际利率是否继续走低?地缘风险是否缓解?如果这些支撑因素已经改变,所谓的“低价”可能只是下跌中继。同样,也有人死守自己的买入成本,把它当作唯一的决策依据,完全忽视市场环境的变化。

更危险的是“幸存者偏差”。媒体爱讲“杭州男子十年囤金日赚五万”的故事,却很少报道那些在高点接盘、被套三年解不了套的普通人。人们只看到成功者,便误以为这条路人人可走。真相是,那些暴富案例往往依赖极端行情、长期持仓和极佳运气,不可复制。盲目模仿只会让自己陷入高风险投机的陷阱,把本该作为资产压舱石的黄金变成情绪过山车的燃料。

尽管短期内出现剧烈回调,黄金白银的中长期逻辑并未逆转。全球央行持续购金、财政赤字高企、美联储降息周期开启,这些结构性因素仍在支撑贵金属的长期价值。高盛、美银等机构依然看好未来两年金价突破5000美元💵的可能。真正的风险从来不在市场,而在我们自己。

当价格再次剧烈波动时,不妨先问自己几个问题:我买的是资产还是情绪?我的决策基于规划还是跟风?我能承受多大回撤?黄金在我的投资组合中是“压舱石”还是“暴富梦”?

投资不是比谁跑得快,而是比谁活得久。守住认知,管住手,才能在每一次跳水中不被冲走。