今年国庆中秋长假前,9月30日,“故宫百年大展”——“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”正式开展,成为假期的热门话题。展览将持续至2025年12月30日。

有人抢不到票,感叹谁能有幸看到故宫百年大展。也有人不惜千里迢迢来到北京,只为一睹风采。工作人员为观众讲解北宋张择端的《清明上河图卷》。

“百年守护”展览讲述了故宫从紫禁城变为故宫博物院的故事。1924年,冯玉祥发动“北京政变”,清末代皇帝溥仪被逐出宫。1925年10月10日,紫禁城首次向公众开放,挂起“故宫博物院”匾额。从此,昔日帝王权力的象征物成为人民的国宝。至今,这座历经明清两代的皇家禁苑已服务民众百年。

策展团队围绕“守护”主题,用文物展示中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性和和平性,呈现博物院与中华民族同呼吸共命运的发展脉络。展览通过三个关键词:一脉文渊、百年传承、万千气象,展现了一代又一代故宫人的接力守护。

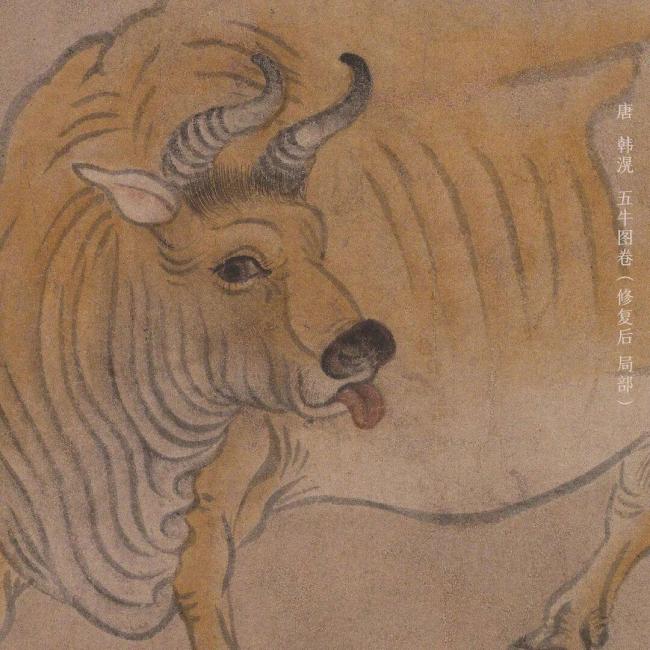

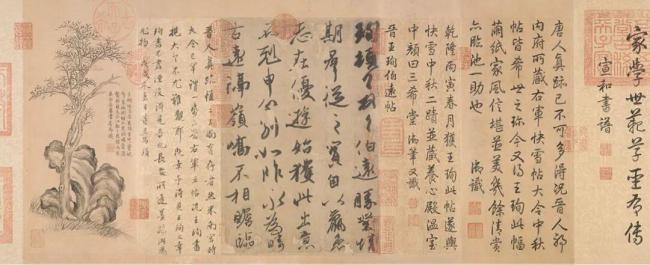

故宫博物院藏品总量达180余万件(套),从中选出200件最具代表性的文物并不容易。展出的文物不仅制作技艺精湛,还经历了历史变迁。例如,乾隆帝御宝田黄三联玺曾被溥仪带出紫禁城,后主动上交国家。掐丝珐琅太平有象是故宫首批拥有“身份证🪪”的文物。晋代王珣《伯远帖》和唐代韩滉《五牛图》等珍贵文物也在南迁中历经波折,最终得以保存。

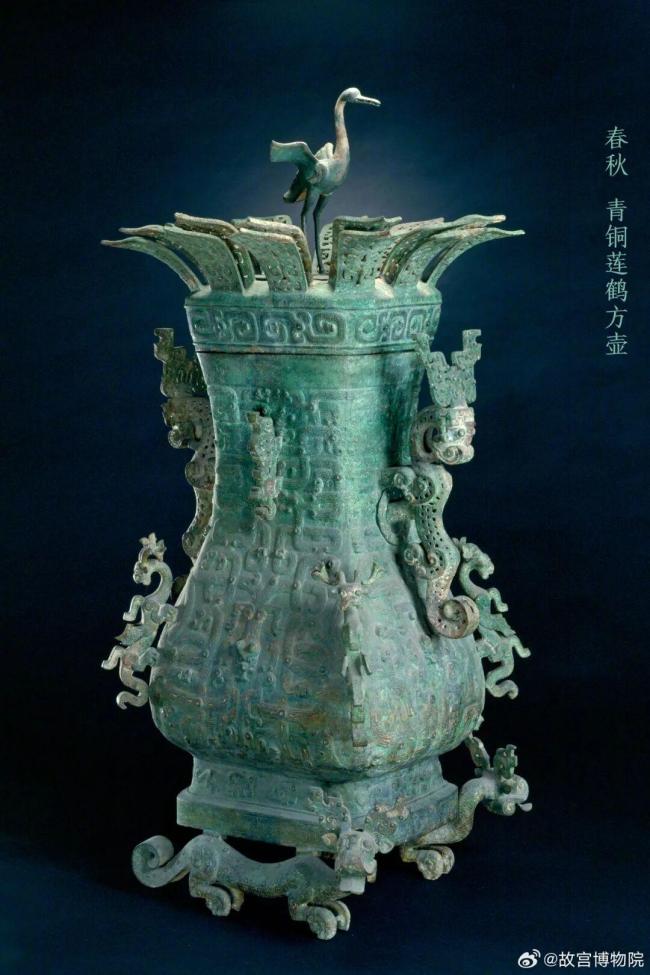

莲鹤方壶是“南迁文物”中的代表。这对青铜器在抗日战争期间辗转多地,最终幸免于战火。二十五宝玺见证了故宫从皇家禁苑向民众开放的蜕变。德化窑白釉达摩立像是明代德化窑瓷器的精品,刻画了高僧形象。青花婴戏图盖罐则在南迁中历经坎坷,完好无损地运抵四川乐山安谷。王翚《陡壑奔泉图》轴上的“教育部点验之章”记录了其南迁经历。石鼓是春秋古物,记叙了秦公及贵族游猎的十首诗。沈周《桐荫玩鹤图》未曾参与南迁,属于留平文物。太和门彩绘图纸则是20世纪30年代对故宫建筑进行全面测绘的成果。金砖用于铺设重要宫殿地面,质地坚细,工艺复杂。太和门大吻是屋顶正脊两端的防水兼装饰构件,象征双龙呈祥。留平与还京文物一组展示了南迁文物的回归过程,其中乾隆铭铜嘉量和明代青花蓝查体梵文出戟盖罐尤为引人注目。

这些文物不仅展示了故宫的历史,更体现了中华文明的传承与守护。