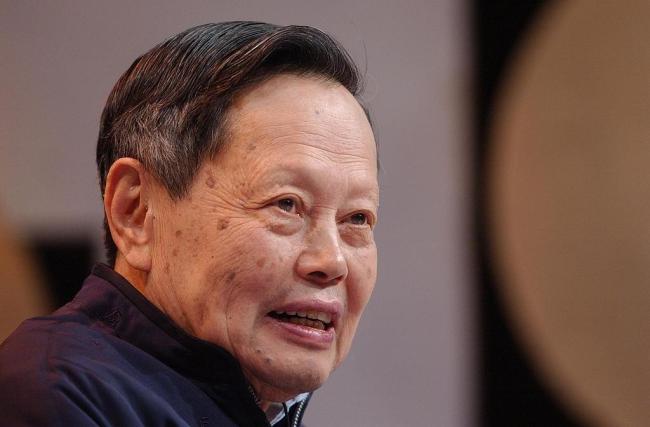

享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

杨振宁1922年出生于安徽合肥,1938年考入西南联合大学。1945年,23岁的杨振宁作为清华大学留美公费生赴美留学,1948年获得芝加哥大学博士学位后留校工作。1956年,杨振宁与李政道合作提出弱相互作用中宇称不守恒的革命性思想,并因此获得1957年诺贝尔物理学奖,共同成为最早获得诺贝尔奖的中国人。

中科大上海研究院维尔切克量子中心副主任、原复旦大学物理系教授施郁曾详细梳理过杨振宁的科学贡献。2004年到2005年,他在杨振宁身边工作,有机会与他进行深入交流。施郁回忆说,杨振宁在物理学上做出了伟大贡献,日常生活中也很为别人着想,是一个可敬的长者。他的办公室墙上有一张用镜框裱起来的小报纸📰,上面写着“为有牺牲多壮志”。这张报纸📰报道了上世纪70年代杨振宁访问中国的情况,他是那个年代第一个回中国访问的华人。

杨振宁身居海外多年,但始终心系祖国。1971年中美关系刚有解冻迹象时,他写信给父亲杨武之表达回国探亲的意愿,获批准后回国访问。从挚友邓稼先那里得知中国原子弹是自力更生制造的消息后,他激动不已。返美后,他在多所大学演讲,掀起大批华裔学者访华热潮,被誉为架设中美学术交流桥梁的第一人。

此后数十年,杨振宁频繁访学交流,资助学者,致力于科研搭台,为促进我国科教事业发展奔走献策。1997年清华大学成立高等研究中心,杨振宁应邀担任中心名誉主任,并于1999年起任清华大学教授。他致力于人才引育和学科建设,倾毕生所学帮助清华大学发展。

施郁回忆起在杨振宁身边工作的场景,每周五晚上都会有一个宽泛通俗的报告会,杨先生都会参加。施郁解释说,在科学上,杨振宁是一个“保守的革命者”。这一评价来自物理学家戴森(Freeman Dyson)1999年的著名演讲,他认为杨振宁是继爱因斯坦和狄拉克之后,20世纪物理学的卓越风格大师。杨振宁并不是一味推倒重来,而是以一种温和的方式去改变旧知识。

杨振宁在粒子物理、场论、统计物理和凝聚态物理等多个领域取得诸多成就,其中“杨-米尔斯规范场论”“弱相互作用中宇称不守恒”和“杨-巴克斯特方程”等学术成就是人类科学殿堂中的璀璨明珠。杨振宁曾说过,作为一个科研工作者,不要整天想着一下子惊世骇俗,做研究要从小问题做起。这种精神对于后来的科研工作者具有建设性的启发。

施郁还提到,杨振宁不仅在物理学上是一位保守的革命者,在社会改良上也是一位保守的革命者。他以负责的态度,以偏保守的方式,一步步推进中国向好的方向进步,向富强的方向前进。