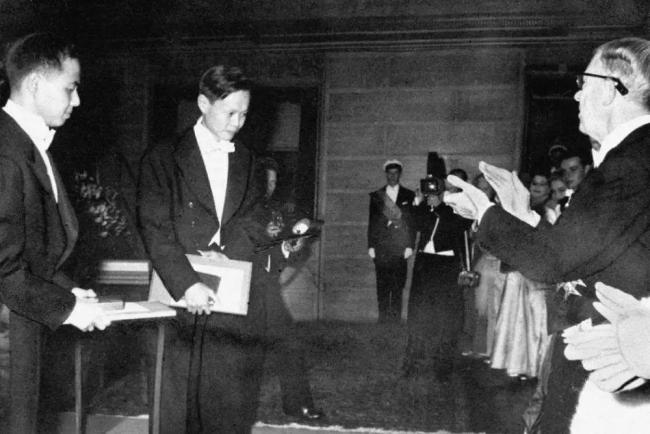

物理学家杨振宁先生去世,享年103岁。他被誉为二十世纪物理学巨匠,与牛顿、爱因斯坦、麦克斯韦齐名。他提出的“宇称不守恒”理论,让他与李政道共同成为首获诺贝尔奖的华人科学家。他建立的“杨-米尔斯规范场论”,被视为现代物理学的基石,与相对论、量子力学并肩。

杨振宁一生心系华夏,曾说:“我这一生最重要的贡献,是改变了中国人自觉不如人的心理作用。”晚年他放弃外国国籍,重返清华园,以百岁之身仍致力于推动中国科学事业前行。科普作家卓克表示:“能和杨振宁生活在同一时代,是我们这代人的幸运。”

作为中国科学院院士、诺贝尔物理学奖获得者,杨振宁是当世最伟大的物理学家之一。然而,很多人对他的认知更多停留在婚姻和年龄层面,对其科学贡献所知甚少,甚至非议不断。有人质疑他的成就,认为他在国家最困难时没有回国,反而加入了美国国籍。还有人批评他回国是为了养老圈钱。

实际上,杨振宁的研究领域非常深奥,九年义务教科书和高中课本中都没有提及,大学物理系教科书也少有涉及。因此,大众难以理解他的学术成就。媒体更倾向于报道一些有争议性的“负面消息”。

1957年,杨振宁和李政道获得了诺贝尔物理学奖,他们提出了“弱相互作用中宇称不守恒”的理论,推翻了“宇称守恒”的金科玉律。杨振宁最重要的成就是“规范场论”,将宇宙中已知的四种基本力中的三种统一起来,为“大统一理论”迈出了重要一步。

杨振宁在很多国人眼中并不受欢迎,但钱学森曾解释说,国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用远比国内大。当时中国落后的实验条件使得杨振宁回国几乎做不出突出贡献,反而会分掉其他科学家的研究经费。杨振宁加入美国国籍也是为了方便出国交流和访学。

在美国期间,杨振宁一直为中国发声,参与保钓活动,呼吁美国政府与中国建交,并帮助中国学者到美国学习访问。2003年底,杨振宁回国定居,搬到清华大学长住。他为中心捐赠了100万美元💵,又通过各种渠道募集了1000多万美元💵,用于引进人才和培养学生。他还参与建设了国内60多个顶级物理实验室,发表了30多篇SCI论文,提升了中国的科研水平。

杨振宁百岁时仍战斗在科研一线,对后辈的提携和对祖国的报效从未停歇。他的科研成果是全人类的宝贵财富,让世界知道了中国人在物理学上的巅峰成就。他的治学态度是“宁拙毋巧,宁朴毋华”,他的人生是一部闪耀在人类群星中的千古篇章。