湖北省人民政府网站发布消息,10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革,并召开推进会部署重点任务。此次会议引发外界广泛关注。

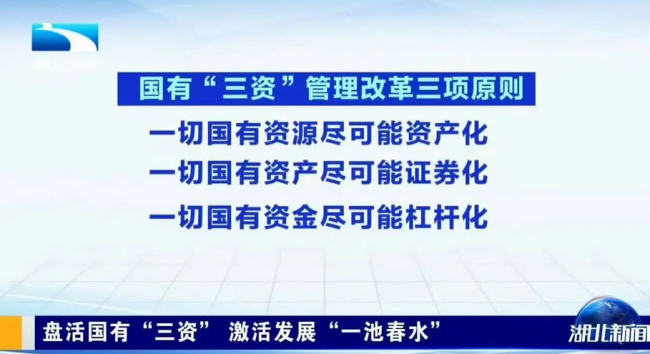

会上,湖北省有关部门、部分市州政府及省属企业汇报了改革进展情况。李殿勋指出,深化国有“三资”管理改革、加快建设大财政体系,是提高国有经济运行效率的内在要求,也是应对当前稳增长、防风险、保民生的关键支撑。他强调要进一步深化认识,更加深刻把握“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式,推动全省国有“三资”管理改革取得更大成效。

李殿勋进一步提出,要全面清查国有资源、国有资产和国有资金。具体包括“土地、矿产、林业、水利、能源、数据”六类国有资源,“实物、债权、股权、特许经营权、未来收益权”五类国有资产,以及“闲置和低效”两类国有资金。通过深入清查并分类研判、科学入库,为持续深化改革提供坚实基础。

他还强调完善配套制度的重要性,针对前期改革遇到的权属界定、价值核算、操作规范等突出问题,分类制定指导意见,加强理论宣讲、政策培训和案例指导。同时建立跨部门推进机制,及时协调解决难点堵点问题。

此外,李殿勋鼓励继续大胆创新,探索更多国有资源资产化、国有资产证券化、国有资金杠杆化的实现路径,努力提高“高效利用和科学处置”综合效能。特别要立足湖北得天独厚的资源禀赋,高效盘活水资源、水工程、水生态并大力发展绿色水经济;高效盘活林地、林木、林生态并大力发展现代林经济,塑造更多体现湖北优势的引领型发展。

在深化国有“三资”管理改革的同时,还需统筹推进财政零基预算改革和政府投融资体制改革。通过零基预算改革,更好管控支出总量、优化支出结构、创新支出方式,让财政资金发挥更大使用效益;通过投融资体制改革,创新基础设施、产业园区、创新创业、民生保障等政府投资项目的投资体制、运营机制和商业模式,努力实现投入产出的总体平衡和良性循环。

《湖北日报》指出,当前政府普遍面临财政收入增速放缓与刚性支出持续增长的双重压力,传统的土地财政和税收增长模式难以为继。因此,深化国有“三资”管理改革、加快建设大财政体系,是提高国有经济运行效率的内在要求,也是应对当前稳增长、防风险、保民生的关键支撑。

湖北联投集团盘活存量矿业权86宗,黄石三鑫公司整合矿权后新增金铜矿储量近千万吨,武汉江夏区、宜都市利用废弃矿坑改造文旅综合体,当阳市盘活429处公共机构及企业闲置屋顶资源谋划分布式光伏6万千瓦,大悟县利用闲置矿山、矿坑布局光伏1万千瓦,将“生态伤疤”变成“阳光银行”。截至9月底,武汉市国有“三资”总量突破6万亿元,累计盘活资产2061.52亿元,实现盘活收入1110.47亿元。

今年4月,湖北印发《湖北省深化国有“三资”管理改革推动大财政体系建设走深走实总体工作方案》,方案中的三项原则表述为“国有资源资产化、国有资产证券化、国有资金杠杆化”。方案要求从2025年4月至12月分三个阶段实施,强化跟踪问效,确保改革稳妥有序推进。

早在今年3月25日,李殿勋主持专题会议研究深化国有“三资”管理改革时就表示,深化国有“三资”管理改革是建设“大财政”体系的主体支撑,是更有力有效稳增长、防风险、保民生的基础保障。湖北基于对发展规律的深刻认识,提出了大财政体系改革的系统方案,这与党的二十届三中全会精神高度契合。