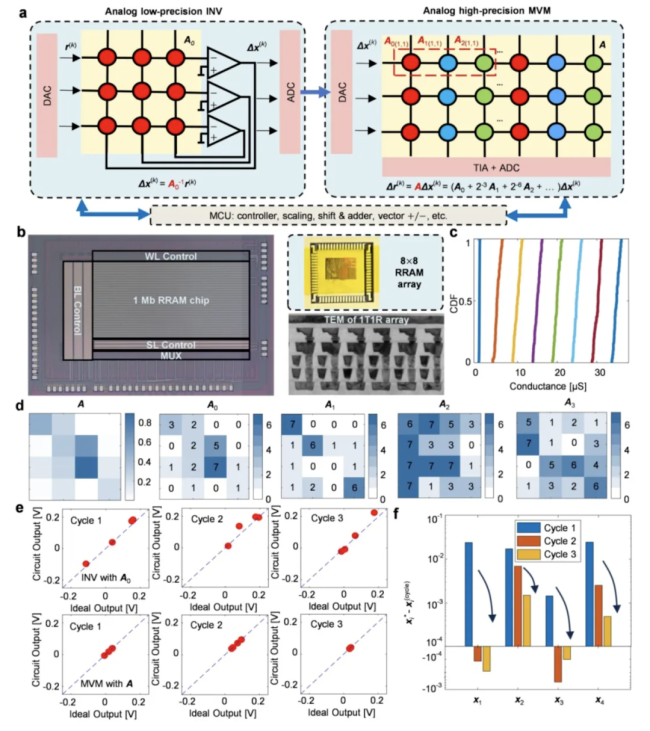

我国成功研制新型『芯片』 模拟计算实现突破。近日,北京大学人工智能研究院孙仲研究员团队与集成电路学院研究团队合作,成功研发了一种基于阻变存储器的高精度、可扩展模拟矩阵计算『芯片』。这种『芯片』首次实现了在精度上可以与数字计算相媲美的模拟计算系统。

该『芯片』在解决大规模MIMO信号检测等关键科学问题时,其计算吞吐量和能效比当前顶级数字处理器(如GPU)提升了百倍至千倍。相关研究成果于10月13日在《自然·电子学》期刊上发表。

对于大多数习惯使用数字计算机(即基于0和1的二进制系统)的公众来说,“模拟计算”是一个既古老又新奇的概念。孙仲用生动的比喻解释了这一概念:“现在的所有『芯片』都是数字计算,数据都需要先转换成0和1的符号串。比如数字‘十’,需要转译成‘1’和‘0’,计为‘1010’。”而模拟计算则不需要这层“转译”,它直接利用连续的物理量(如电压、电流)来类比数学上的数值。例如,数学上的“十”可以直接用十伏或十毫伏的电压表示。

模拟计算机曾在上世纪30到60年代被广泛应用,但随着计算任务变得越来越复杂,其精度瓶颈逐渐显现,最终被数字计算取代。此次研究的核心正是要解决模拟计算中“算不准”的问题。

目前市面上主流的CPU和GPU都是数字『芯片』,采用冯诺依曼结构,将计算和存储功能分开,通过01数字流的编译、计算和解码实现信息处理和传输。基于阻变存储器的模拟计算取消了“将数据转化为二进制数字流”的过程,也不必进行“过程性数据存储”,从而将数据计算和存储合为一体,大大解放了算力。

与其他“存算一体”方案相比,孙仲团队专注于更具挑战性的矩阵方程求解(AI二阶训练的核心)。矩阵求逆操作要求极高的计算精度,时间复杂度达到了立方级。模拟计算凭借物理规律直接运算的方式,具有低功耗、低延迟、高能效和高并行的优势。只要能够不断降低计算误差,提升计算精度,模拟计算将为传统GPU带来显著的算力突破。

在实验中,团队成功实现了16×16矩阵的24比特定点数精度求逆,经过10次迭代后,相对误差可低至10⁻⁷量级。在计算性能方面,当求解32×32矩阵求逆问题时,其算力已超过高端GPU的单核性能;当问题规模扩大至128×128时,计算吞吐量更是达到顶级数字处理器的1000倍以上。这意味着,传统GPU需要一天完成的任务,这款『芯片』只需一分钟就能搞定。

关于应用前景,孙仲认为模拟计算在未来AI领域将作为强大的补充,最有可能快速落地的场景是计算智能领域,如『机器人』️和人工智能模型的训练。谈及与现有计算架构的关系,孙仲强调未来将是互补共存:CPU作为通用“总指挥”因其成熟与经济性难以被淘汰,GPU则专注于加速矩阵乘法计算。模拟计算『芯片』旨在更高效地处理AI等领域最耗能的矩阵逆运算,是对现有算力体系的有力补充。