年轻人社交变少了?一些中学生成“校园人机”,不爱说话 社恐现象日益普遍!“社恐”已不再是大学生和职场青年的专属,许多中学生也面临同样的问题。清华大学心理康复团队在2021到2024年间对42万名中小学生进行了调研,发现一些中学生存在社交无能力、学习无动力、对真实世界无兴趣等现象。

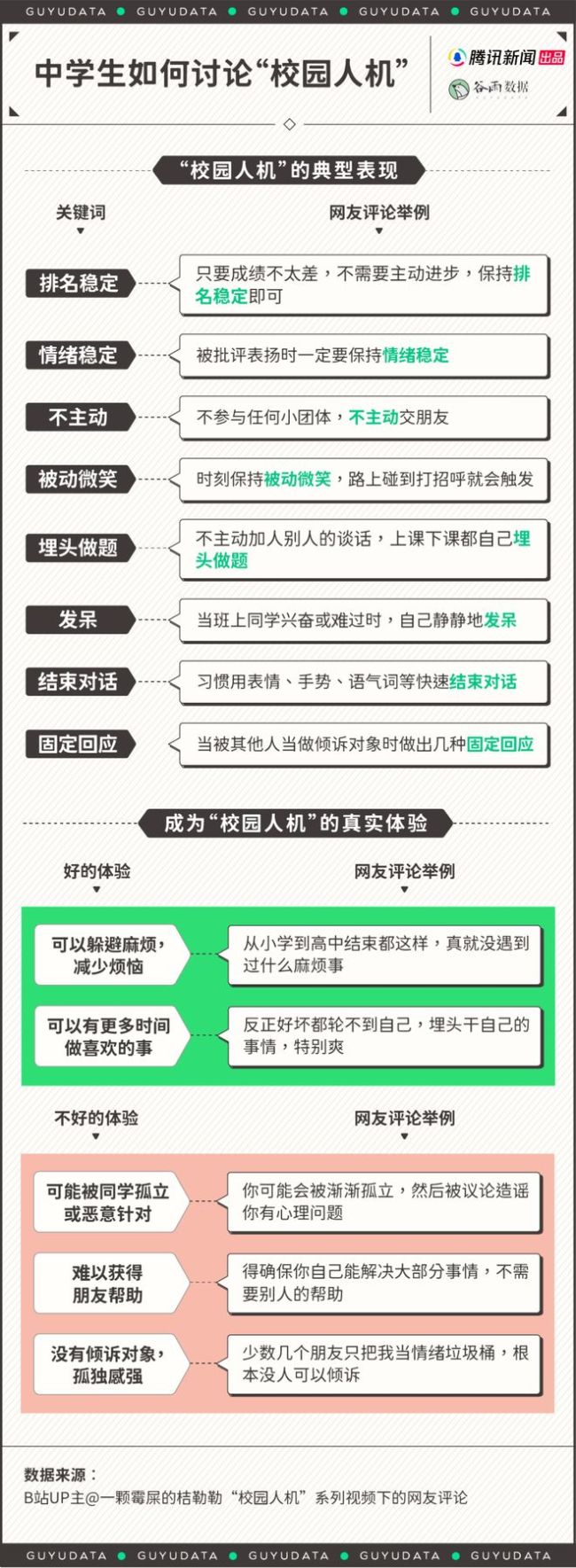

从中学生到大学生,在现实世界里社交似乎越来越难。“人机”这个词正成为中学生逃避社交的流行语。B站上,《教你在学校如何变“人机”》等多条视频获得了百万播放。所谓“人机”,就是像游戏中的NPC一样,情绪淡漠、被动回应,随时保持在低能耗状态。

从B站相关视频的评论区可以看出,校园“人机”的典型表现包括降低存在感、保持成绩排名稳定、情绪稳定、熟练掌握逃离社交的方式。做一名校园“人机”可以省去很多麻烦,但这也意味着几乎没有可以倾诉或求助的朋友,甚至可能因为长期特立独行而被孤立和针对。

教室里的每一张桌子都互相独立,大家没有同桌,下课后也很少走动,这种氛围给人一种淡淡的死寂感。中学时期的同学大多是点头之交,离校后能保持联系的人寥寥无几。这导致大学和工作之后缺少有情感基础的长期友谊。

后浪研究所《2023年轻人社恐报告》显示,年轻人最社恐的人生阶段是中学和大学。分年龄看,00后最社恐的是中学,95后、90后是工作1-3年,85后则是工作5年以上。这意味着中学时代的社恐可能伴随未来多年,社恐这个“时代病”正在全社会范围内逐渐加重。

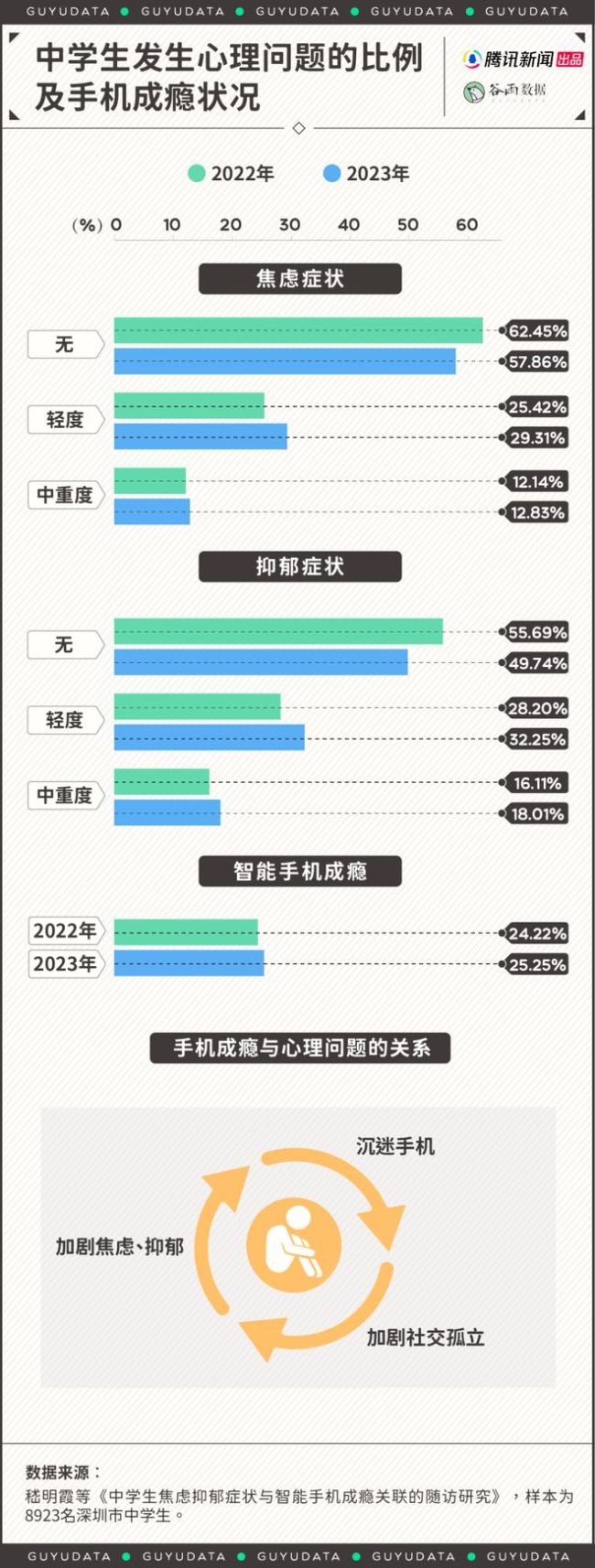

“校园人机”现象反映了中学生真实的社交困境。社交问题并非无关紧要,学术研究已经发现,社交孤立与抑郁、焦虑等心理问题息息相关。一篇发表于2025年8月的论文调查了8923名深圳中学生,发现中学生存在心理问题的比例有上升趋势。2023年,中学生轻度及以上焦虑和抑郁症状的报告率已经达到40%-50%。超过四分之一的中学生存在『智能手机』成瘾问题。

社交无力、沉迷手机、抑郁焦虑之间存在紧密联系。有焦虑、抑郁等情绪问题的中学生更容易沉迷手机,而过度使用手机又会加剧社交孤立,进一步加重焦虑、抑郁,形成恶性循环。除了中学生,大学生和刚步入职场的年轻人也存在较高的抑郁和焦虑问题比例。中国科学院心理研究所发布的《2022年中国国民心理健康调查报告》显示,18到24岁年龄组的抑郁风险检出率高达24.1%,显著高于其他年龄组。

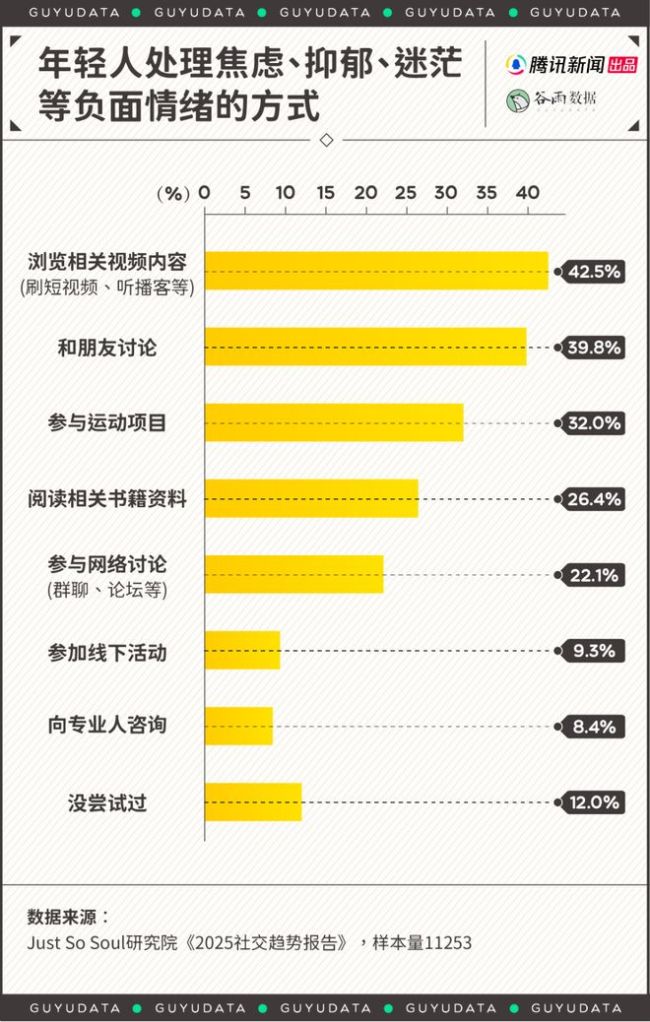

Just So Soul研究院《2025社交趋势报告》调查了当下年轻人处理负面情绪的方式,其中占比最高的方式是浏览相关视频内容,如刷短视频、听播客。刷短视频也许可以让人短暂地忘掉烦恼,但并不是解决心理问题的正确答案。2025年的一份研究发现,在现实世界中存在社交问题的人在网络世界里会更关注负面信息,因此沉迷网络反而会使抑郁情绪更加严重。

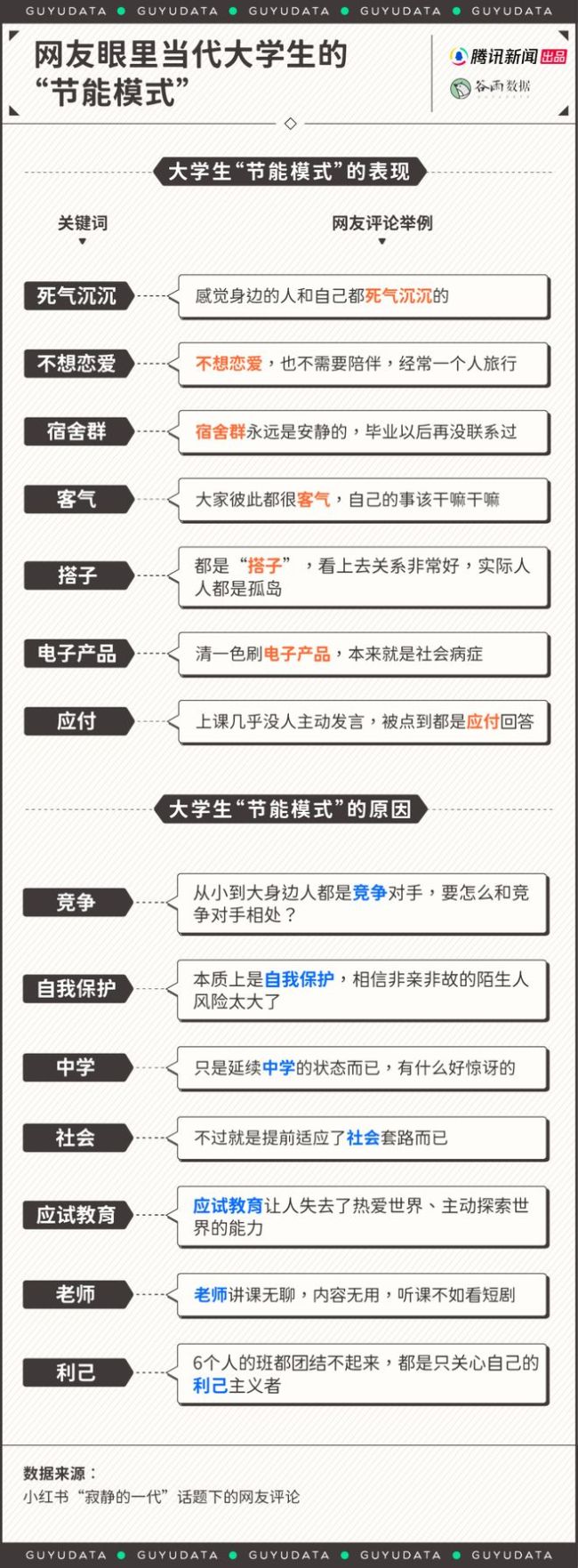

中学阶段,学习重于一切,社交问题往往被老师和家长忽略。到了大学阶段,人际关系问题更容易引发关注。大学课堂上,低头安静地望着电子设备成为常见现象,提高课堂“抬头率”成为大学老师的任务之一。

《三联生活周刊》等媒体曾把一些大学生不恋爱、不沟通、上课不发言的现象概括为“节能模式”,并把这届大学生称为“寂静的一代”。有人认为,大学生不愿意社交与中学以来的高竞争环境密切相关,视其为一种自我保护机制。授课无趣的老师、日益发达的AI等也是不容忽视的客观因素。

如今的大学同样重视成绩排名,再加上奖学金、保研名额等因素,进一步塑造了同学间的竞争关系,让真诚、毫无保留的交流愈发稀有。大学生们一方面在集体环境中倾向于沉默,另一方面通过搭子社交、线上兴趣小组、网络游戏等低负担的社交形式满足情感需求。

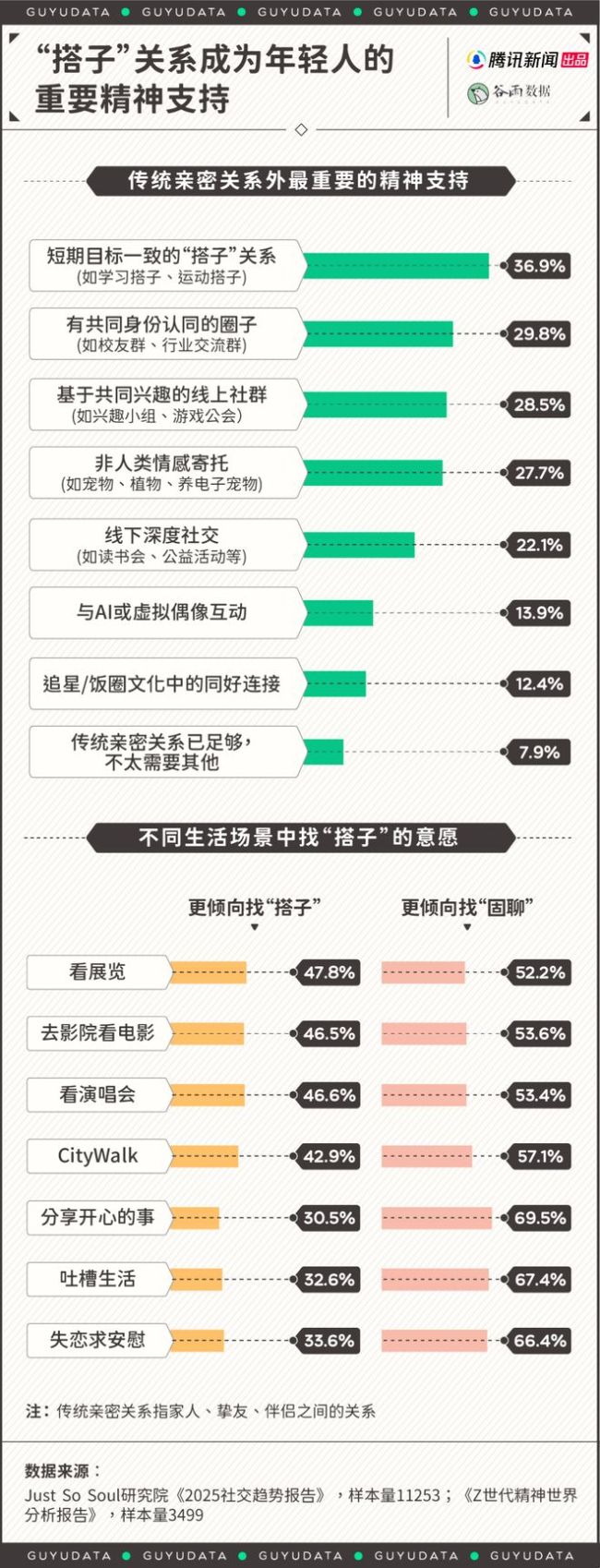

Just So Soul研究院发布的相关报告显示,仅有7.9%的人认为家人、知心好友、恋人这些传统亲密关系可以满足自己的情感需要,而短期目标一致的“搭子”关系已经成为亲密关系之外年轻人最重要的精神支持。虚拟偶像、AI聊天『机器人』️等也成为赛博世界里年轻人的精神寄托和情感出口。

不少当代年轻人正面临社交上的困扰,这并非单纯是他们性格的问题,更像是当下时代背景下产生的一种精神现象。年轻人社交变少了?一些中学生成“校园人机”,不爱说话 社恐现象日益普遍!