专注于事实与逻辑,通过多维原创分析,穿透事件表象,揭示趋势、结构与人性的真相。有些荒诞并非戏剧写出来的,而是现实亲手打在你脸上的。

这两天一直在思考:到底是世界越来越离谱,还是我们早已习惯了离谱,只是这次太过明显?江苏科技大学通报郭某事件时,心底突然蹦出一句话:“原来高校里最脆弱的不是学术,而是审核。”

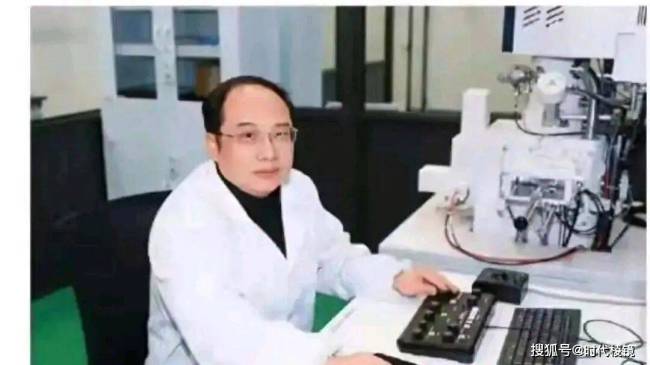

一个只有高中学历的人,凭借一套堪比爽文男主的人生履历,轻松成为博士生导师,拿走1800万科研经费,头衔包括首席科学家、俄罗斯工程院外籍院士、高被引科学家等。小说都不敢这么写,但它偏偏发生了,而且发生在被认为“理性、严谨、干净”的大学。

不想批判某个人,只想问一句:到底是谁把彻头彻尾的谎言送进了最不该被玷污的地方?荒诞不是从造假开始的,而是从没有人认真看开始的。

读完郭某的履历时,脑海里只浮现出四个字:“太顺滑了。”高考状元、九州大学博士、欧洲几十项专利、高被引科学家、国际难题攻克者、外籍院士、国家重大人才计划A类、国家项目七八项、1800万科研经费……一张完美得像“AI模板生成”的简历。结果是所有审核环节都没有“怀疑一下”的习惯。

真相从来不是漏洞太深,而是信任太浅。没人愿意去查,因为查了大家都要负责。学校愿意信,因为引进一个“院士”能加分;领导愿意信,因为能写进政绩材料;地方愿意信,因为人才落户能领补贴;专家愿意信,因为同行没意见自己就别惹麻烦;学生愿意信,因为哪敢不信?

一整条链条,像流水线一样,把一个彻头彻尾的假人推上神位。每次说“审核不严”,其实都是在为懒惰找借口。真正的关键词只有一个:“动机”。只要所有人都想“赶紧引进、赶紧报上、赶紧完成指标”,那造假根本不是漏洞,而是一张“最好用的门票”。

最让人心疼的不是经费,而是那些学生。他们跟着一个假导师走了两年,这两年谁赔?六个博士,十多个硕士。他们写的论文、做的实验、熬的夜、挨的骂、交的稿、被退回来几十次的实验数据……如今全成了废纸。学校说:“我们已妥善安排新的导师。”可换个导师就能把两年青春补回来吗?就能把领域方向倒转回来吗?就能把挫败感、羞耻感、慌张、恐惧一起抚平吗?

学生走进大学,带着对知识的信仰。但如果知识的守门人都不守门,那信仰会碎得比玻璃还快。希望下一代学生不再需要用青春替别人擦屁股。

这件事撕开了一个层层发霉的现实:高校评价体系被头衔绑架得太严重了。什么最值钱?不是论文,不是成果,而是“头衔”。只要你是“院士”“杰青”“长江”,简历就能直接跳过80%的审核。头衔一夜之间把一个人从平凡变成神明,同样也可以把学术拉进泥潭。那些“买来的、包装出来的、野鸡机构给的头衔”在这种氛围下被当成金字招牌。这是整个体系的病,不是一个人的病。

审核制度和利益链条造就了郭某们的天堂。简历写得漂亮,扫描件发得整齐,会议上专家点点头,领导签个字,人才就落户了。信息核验?没人真查。海外履历?靠候选人自己说。专利有效性?不懂也不查。论文真伪?没时间看。这不是审核,这是盖章。当利益链条太顺滑,人人都想“快点办完”。人才引进有专项经费,地方政府也有补贴,学校有绩效,学院有奖励。只要成功引进,所有人都得利。一旦出事,所有人都装不知道。如果激励机制错误,腐烂就是必然。

我们正在用崩坏的机制评价真正做学问的人。一个真正埋头十年、二十年在实验室里干活的研究者,没时间写漂亮的包装材料,没心思找中介、跑关系、凑头衔。他的成果可能默默无闻,他自己可能微不足道,但他撑着这个国家最真实的学术底盘。而“郭某们”这样的人,靠吹、靠假、靠包装、靠关系……反而一次次拿走资源。当造假能成功,真诚就会被羞辱。当劣币驱逐良币,人才终会逃离。

想起一个朋友的经历。她本科双一流、硕士顶尖实验室,努力到每天睡4小时。毕业求职时,一场场面试被刷下来。理由千奇百怪:“缺经验”“岗位满了”“我们要更合适的”。她说过一句话,一直忘不了:“我不是输给了别人,我是输给了一个我根本看不见的世界。”而造假者呢?像走滑梯一样滑进了别人爬不上去的地方。她越努力越焦虑,他越造假越风光。这不是讽刺,这是现实的残酷对比。努力的人摔伤膝盖,钻空子的人升到讲台。

阿伦特说过:“真正的恶,不是咆哮的怪物,而是心不在焉的日常。”造假的恶,不一定来自造假者本人,更多来自那些“明明该看,却没看;明明该查,却没查”的人。

郭某会被调查,会被处理,会被写进新闻里。但这件事真正该被写进教科书的不是他,而是“他为什么能成功”。如果这次只有一个人被处理,那下一个“完美履历”的骗子很快就会出现。真相不是“他骗得太好”,而是我们的审核体系不需要你真的优秀,只需要你看起来优秀。今天,一个高中学历的造假者能做到博士生导师;那明天,我们该相信谁?又由谁来保证我们能相信?这个问题留给每个人。