在科技行业,品牌联名从来不只是logo的简单叠加,而是技术沉淀与商业战略的精密焊接。2025年盛夏,当"小米与徕卡终止合作"的传闻第三次泛起涟漪时,这个命题再次得到验证。小米集团公关部总经理王化用"这还是胡说"五个字斩断流言,与2023年首次辟谣时"这就胡说了"的回应形成跨越时空的呼应。这种近乎复刻的否定姿态,恰似给市场注射了一剂稳定剂——在『智能手机』影像军备竞赛愈演愈烈的今天,这场始于2022年的中德技术联姻,依然保持着战略定力。

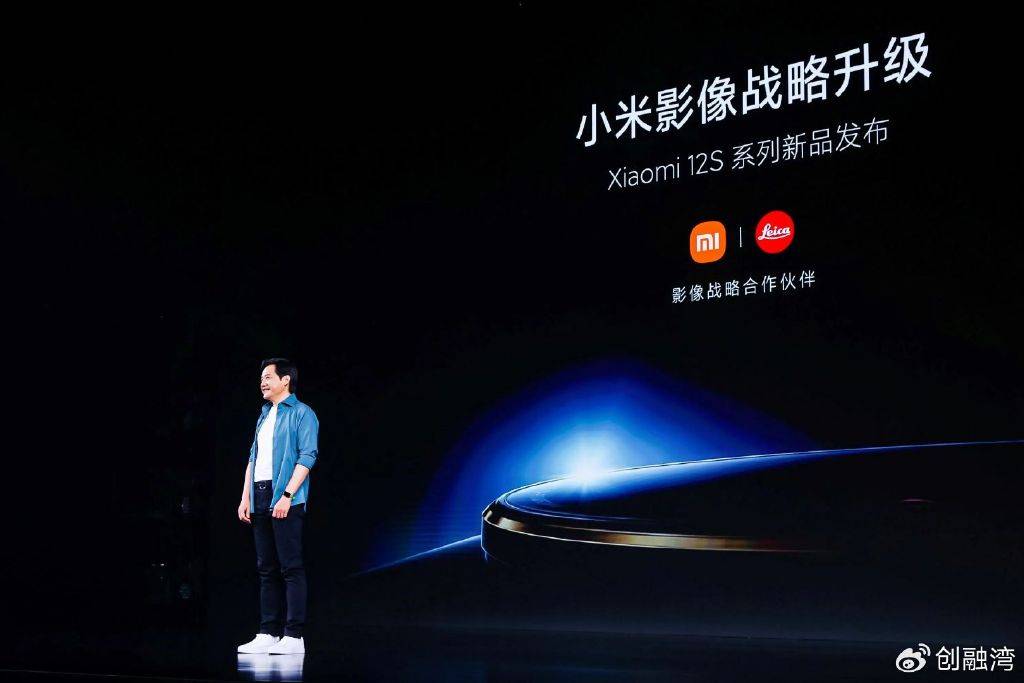

把时钟拨回三年前,2022年5月的合作官宣被视为小米高端化进程的关键落子。彼时华为与徕卡六年合作刚画上句号,小米迅速接棒成为徕卡在移动影像领域的新合伙人。这种时机的把握绝非偶然,数据显示,双方『工程师』在签约前已进行长达18个月的技术磨合。首款作品小米12S系列上市后,其镜头模组上醒目的红色徕卡标不仅带来38%的媒体曝光增长,更推动该系列首销销量同比提升67%。这种立竿见影的市场反馈,为合作奠定了坚实的商业基础。

深入观察会发现,谣言总在技术迭代节点不期而至。2025年春季,当小米自研影像技术的专利密集曝光时,关于"徕卡将被替代"的猜测便开始滋生。这种非此即彼的思维显然忽视了科技合作的复杂性。就像宝马既用自家TwinPower涡轮技术也不排斥采埃孚变速箱一样,小米影像负责人曾在内部会议透露:"徕卡的光学积淀与我们的大算力平台,好比摄影师的双眼与大脑。"这种认知在慕尼黑联合创新中心的实验室得到具象化——在那里,徕卡的镜头镀膜技术与小米的AI降噪算法正在产生奇妙的化学反应。

jrhz.info水印风波或许是这场谣言中最富戏剧性的插曲。2025年5月,部分机型升级MIUI 16后徕卡标识的消失引发用户不安,但真相远比猜测朴实。徕卡全球品牌总监Lars Wehrmann在接受《明镜周刊》采访时解释,这是品牌视觉系统五年来的首次大调整,涉及所有合作伙伴。值得玩味的是,同批上市的小米14 Ultra反而将"LEICA"字样以激光微雕工艺刻入镜圈金属,这种硬件层面的烙印,远比软件层面的水印更具契约分量。就像瑞士钟表匠会把签名藏在机芯夹板间,顶级品牌的合作诚意往往体现在这些看不见的细节里。

站在产业视角审视,联名合作的寿命通常与技术融合度成正比。索尼与蔡司携手走过14个春秋,华为与徕卡也维持了6年蜜月期。参照这个标尺,刚满三岁的小米徕卡联盟正值"技术反哺期"——小米吸收的光学Know-how已催生出自研澎湃影像『芯片』,徕卡则借助小米的算力优势拓展移动影像边界。这种双向赋能模式下,终止合作无异于在马拉松中途退赛。王化在辟谣微博评论区补充的"『工程师』联调日志已排到2026Q2",或许比任何官方声明都更具说服力。

谣言反复滋生的土壤,实则是行业对影像技术路线的永恒争议。当1英寸大底成为旗舰标配,当计算摄影能模拟哈苏色调,传统光学巨头的价值究竟何在?小米产品总监李明给出过一个精妙比喻:"就像电子琴永远取代不了斯坦威钢琴,算法可以无限接近光学,但无法复制百年沉淀的审美基因。"这种认知差异在小米巴黎影像沙龙上展现得淋漓尽致——当本地摄影师用小米手机拍摄的塞纳河落日被误认为徕卡M11作品时,技术联名的终极价值已不言自明。

放眼2025年的『智能手机』市场,影像竞赛早已进入深水区。OPPO与哈苏正探索中画幅传感器平民化,vivo蔡司联盟发力显微摄影,而小米徕卡组合则押注于"光学-算法"协同创新。在这个需要重注投入的赛道,没有哪家厂商会轻率放弃来之不易的技术同盟。正如徕卡相机📷️CEO Matthias Harsch在年度财报中特别提及的:"与小米的合作是集团『数字化』转型的重要支柱。"当商业利益与技术理想形成双螺旋,那些周期性浮现的终止传言,终究只是行业发展交响曲中的几个不和谐音符。

转自:创融湾