今年,通用Agent频繁登上热搜。从Manus到Suna,从大厂实验室到创业公司,各类宣称“能像人类一样思考、跨领域解决问题”的通用智能体产品集中涌现,甚至一度被贴上“AGI前夜”的标签。

然而,市场热情逐渐冷却,从业者开始追问一个更本质的问题:通用Agent真的能解决业务场景中的真实需求吗?

当Manus、Suna等通用智能体以“全能选手”姿态闪耀登场时,企业用户逐渐发现一个残酷现实:在严肃的商业战场上,通用智能体的华丽表演与业务刚需之间,存在一道难以逾越的鸿沟。

这种“唬住外行,难住内行”的割裂感,恰恰揭示了当前AI发展的关键矛盾:通用能力的上限,远不及垂直场景的需求复杂度。

通用与垂类的本质分野:从"广度覆盖"到"深度穿透"

通用智能体与垂类智能体的差异,本质上是对“智能”的不同定义。

通用Agent追求的是“跨领域的问题解决能力”,其设计逻辑类似于“数字通才”通过大规模多模态数据训练,掌握语言理解、逻辑推理、任务规划等基础能力,试图用一套模型覆盖诸多场景。但这种“广度优先”的路径,导致其在垂直场景中面临三大瓶颈:

jrhz.info1、场景成熟度不足:知识的“泛而不精”

垂直场景的核心痛点藏得更深。例如,医疗领域的用药禁忌需结合最新临床指南与患者个体差异,法律领域的合同审核需精准识别行业特有的责任条款,工业领域的设备故障预测需理解特定型号零件的磨损规律。通用Agent的知识库虽大,却难以动态更新细分领域的隐性经验,更无法处理"非标准化场景"。

2、应用场景受限:需求的"散而不准"

通用Agent擅长处理"泛化需求",但垂直场景的需求往往是"碎片化的刚需"。例如,跨境电商的物流优化需要实时对接20+国家的清关政策、汇率波动和仓储成本;制造业的质量检测需要适配不同材质、工艺的缺陷特征库。这些需求无法通过"通用能力+简单微调"满足,必须基于行业know-how定制算法模型、知识图谱和交互逻辑。

3、商业壁垒薄弱:价值的“虚而不实”

通用Agent的商业化依赖技术炫酷度,但垂直场景的价值评判标准是业务结果的可量化。企业客户不会为“能聊天的AI”买单,却会为“降低20%成本”、“提升30%效率”的AI付费。

通用Agent由于缺乏对行业痛点的深度理解,往往陷入功能冗余但效果模糊的困境,这种"效果鸿沟",最终会转化为客户的付费意愿差异。

垂类智能体的崛起:从“工具”到“业务伙伴”的进化

当通用Agent在产业场景中屡屡碰壁,垂类智能体正凭借“深度领域知识+定制化能力”,成为企业『数字化』转型的“刚需工具”。其核心优势体现在:

场景深度:从“解决问题”到“理解业务”

垂类智能体的研发逻辑是先扎根,再生长。其深入行业场景,基于其在千行百业的多年行业know-how沉淀打造以场景驱动的高性能AI智能体解决方案。这种“业务+数据”的双轮驱动模式,让AI真正成为“懂行的业务伙伴”。

定制弹性:从“标准化输出”到“个性化适配”

垂直场景的需求千差万别,垂类智能体通过“模块化架构+低代码配置”,实现了“核心能力复用,场景需求定制”。

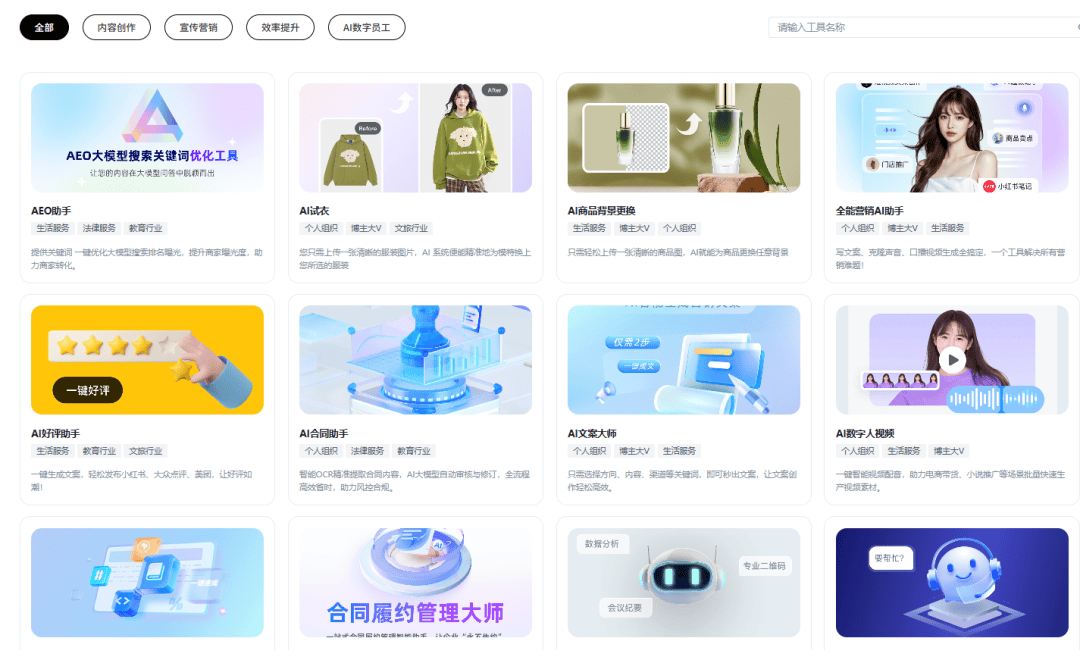

例如,汇智智能推出的Agent云平台,内置了电商、营销等 12 大领域的知识图谱模板,企业可通过拖拽式工具快速配置专属Agent。这种“开箱即用+灵活扩展”的能力,将AI落地周期从3-6个月缩短至2-4周,大幅降低了企业的试错成本。

点击登录小程序体验

AI的终局不在通用,而在专用

通用Agent的爆发,本质上是技术理想主义对市场的一次“教育实验”——它证明了AI从专用向通用进化的潜力,却也暴露了技术落地必须遵循的产业规律:真正的商业价值,永远诞生于对具体场景痛点的精准解决。

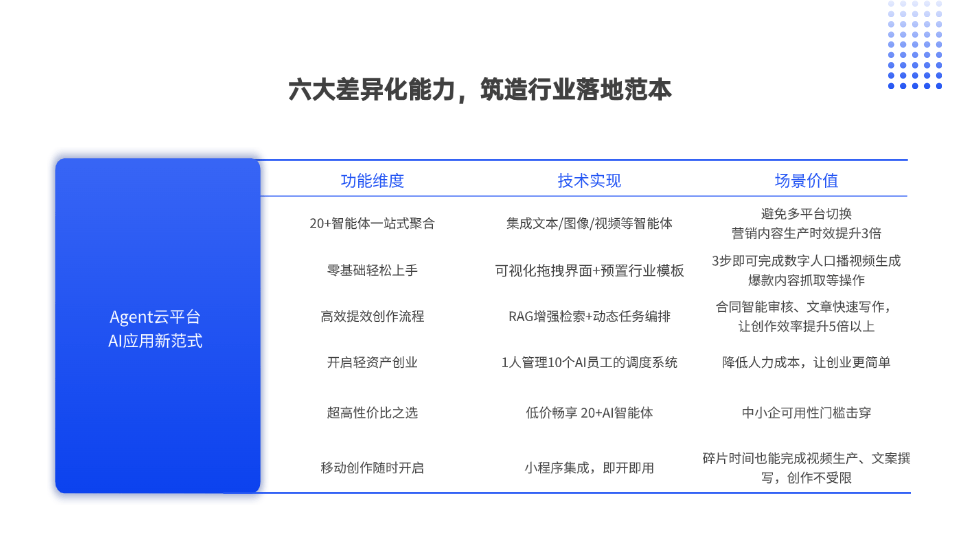

汇智智能作为最早布局垂直 Agent 领域的人工智能公司,其推出的 Agent 云平台正是垂类智能体商业化的典范。平台的六大功能重构了垂直场景的AI应用范式:

当市场回归理性,垂类智能体正凭借“深度领域知识+定制化能力”,成为产业AI的核心力量。

汇智智能的Agent云平台的出现,不仅降低了垂直行业使用AI的门槛,更验证了一个关键结论:AI的下半场,不是“谁能更像人”,而是“谁能更懂人”——懂行业的痛点,懂业务的逻辑,懂用户的真实需求。

这或许才是AI走向成熟的真正路径。