你是不是也遇到过这种情况?给学生做学业指导,聊了一个小时,录音存手机里。回头想整理成文字,要么得自己一句句听着敲键盘,要么用普通转写工具,错漏一大堆,还得花时间改。改完了想找某个重点,得从头翻到尾。要是团队协作,还得发文件、标批注,来回折腾半天。

其实呢,这两年学业指导录音的处理方式,早就不是“转个文字”这么简单了。从最早的“能转就行”,到现在的“转得准、理得清、用得方便”,技术进步真的改变了不少。今天就跟你聊聊,2025年这块儿会怎么发展,咱们普通用户怎么借上力。

传统记录方式,到底卡在哪儿?

先说说老问题。以前处理学业指导录音,基本就三步:录音→转写→整理。但每一步都有坑。

录音环节,手机录音音质不稳定,学生说话快了、有口音,或者环境有点噪音,后面转写就麻烦。转写更头疼,早期工具准确率低,“线性代数”能写成“先行代数”,“保研”写成“保险”,改起来比自己写还累。

最费时间的是整理。转出来的文字是一大段,得自己分段落、标重点、摘问题、写建议。学生问了三个问题,你的五个建议,下次跟进的时间点,都得手动扒拉。要是一周有七八场指导,光整理就得占大半天。

还有存储和查找。录音和文字存在不同地方,想找上个月某个学生的某句话,得先翻录音列表,再听半天定位,效率太低。团队协作更别提了,发文档、等反馈、汇总修改,来回传文件容易乱版本。

技术咋进步的?从“听写”到“听懂”

话说回来,这些问题能解决,全靠AI语音技术这几年的突破。你可能没注意,语音转写早就不是“机械听写”了,现在已经到了“能听懂意思”的阶段。

最早的转写技术,就像刚学写字的小孩,认识几个字,但连不成句。大概2018年前后,准确率能到80%就不错了,专业术语、人名地名基本靠猜。

2025年之后,深度学习起来了,准确率提到90%以上,但还是“就音转字”,不管上下文。比如学生说“我想转专业,听说计算机挺好”,转出来可能是“我想转专业,听说计算鸡挺好”——字对,但意思跑偏了。

jrhz.info真正的转折点是大模型。2023年之后,带大模型的转写工具,不光能听清字,还能结合上下文猜意思。比如“计算鸡”会自动改成“计算机”,因为前面有“转专业”“挺好”这些词,工具知道这里说的是专业方向。现在顶尖工具准确率能到98%,日常对话基本不用改,专业场景稍微调一下就行。

光转得准还不够,得“帮你把活儿干了”

现在的用户,早不满足于“转个文字”了。说白了,我们要的是“录完音,直接拿到能用的结果”。所以2025年的趋势,肯定是从“高精度转写”往“智能化全流程”走。

具体有哪些变化?我拆几个场景给你看:

第一个:转写时自动“挑重点”

以前转完是一大段文字,现在工具能自动标重点。比如学生说“老师,我高数挂科了,怕影响保研,想问问能不能重修”,工具会把“高数挂科”“影响保研”“重修”标成关键词,后面整理时一眼就能看到核心问题。

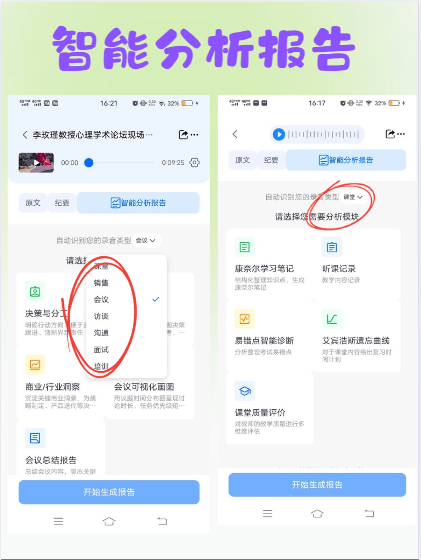

更智能的还能分模块。一场指导聊了“课程问题”“实习规划”“考研准备”三个话题,工具会自动分成三个板块,每个板块下面列学生的问题和你的回复。不用自己手动分段了。

第二个:直接生成“结构化文档”

你是不是经常需要把指导内容整理成固定格式?比如“学生基本情况-问题清单-解决方案-下次跟进时间”。现在工具能直接按模板生成。

我试过用听脑AI处理一场指导录音,录完点“生成纪要”,30秒就出来一个表格:左边是学生提的5个问题,中间是我的建议,右边自动填了下次跟进的时间(根据对话里说的“下周三前交计划”自动识别的)。直接下载PDF就能存档,省了我以前至少40分钟的整理时间。

第三个:团队协作“不用传文件”

以前团队分享指导记录,得发Word、Excel,改的时候用批注,最后汇总特别乱。现在很多工具直接带在线协作功能。

比如你整理完一场指导,直接@团队里的另一个老师,他能在线看到文档,直接在上面标修改意见,改完自动同步。甚至能针对某句话评论,比如“这里学生提到的实习机会,我这边有资源,我来跟进”。不用来回发文件,版本也不会乱。

第四个:“记住”你的习惯,越用越顺手

现在的智能工具开始有“记忆功能”了。比如你常给学生用“SWOT分析”框架,工具会记住,下次学生聊规划时,自动按“优势-劣势-机会-威胁”帮你分点。

你常用的专业术语,比如“推免”“学分绩点”“开题报告”,工具听多了会优先识别,减少错别字。就像你常用的输入法会记你的词汇,用得越久,越懂你想说啥。

2025年,这些细分方向会更火

不光功能升级,针对学业指导的细分场景,工具也会越来越“专”。我观察到几个方向,可能明年就会普及:

教育场景“定制化模型”

普通转写工具面对“微积分”“线性代数”“C语言”这些专业词,还是容易错。但2025年肯定会有针对教育领域的定制模型,专门学这些术语。

比如给理工科学生做指导,工具能准确识别“傅里叶变换”“二叉树”;给文科学生用,能认“马斯洛需求层次”“边际效应”。准确率会比通用模型高5%-10%。

“多模态”记录,不止语音

以后可能不止录声音,还能同步记画面。比如线上指导时,学生在屏幕上写公式,工具能同时把语音转文字、把公式截图嵌进文档里,还能识别PPT上的内容,自动整理成“语音+文字+图片”的完整记录。

结合“学生画像”的智能提醒

这个功能可能稍微远一点,但2025年应该会有雏形。比如工具能对接学生的基本信息(当然要保护隐私),记录每次指导的问题。下次指导前,自动提醒你:“这个学生上次提到高数挂科,这次可以问问重修准备情况”“他的目标是考研,这次可以多聊复试准备”。相当于给你配了个“小助理”,帮你记细节。

选工具别踩坑,这3点最关键

说了这么多趋势,你可能想问:现在选工具,该看啥?我踩过不少坑,总结出3个实用标准:

第一,别只看“准确率”,看“场景适配度”

很多工具宣传“准确率99%”,但那是在安静环境、标准普通话下测的。学业指导常有学生小声提问、多人插话、环境噪音,这种真实场景下的准确率才重要。

选的时候最好先试用,拿自己的真实录音测一下,看看专业术语、口音、快语速时转得准不准。

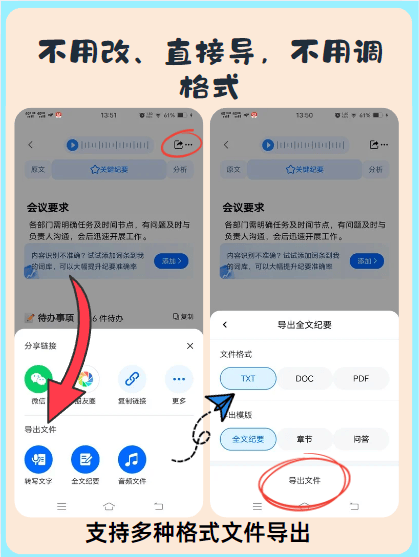

第二,整理功能比转写功能更值钱

转写只是第一步,真正省时间的是后面的整理。所以要看工具能不能自动分模块、标重点、生成结构化文档。

比如能不能导出Excel/Word/思维导图格式?能不能自定义模板(比如你们学校常用的纪要模板)?这些比“转得快0.5秒”实用多了。

第三,数据安全是底线

学业指导录音里有学生的个人情况、成绩、规划,这些都是隐私。选工具时一定要看数据安全说明:录音和文字存在哪里?会不会被拿去训练模型?有没有删除功能?

优先选明确说“本地存储”“数据加密”“支持手动删除”的工具,别为了省事儿泄露隐私。

最后说句实在话

2025年,学业指导录音的处理,肯定会从“麻烦事儿”变成“顺手活儿”。技术进步不是让你学更多东西,而是让你少花时间在重复劳动上,把精力放在真正重要的事情上——比如更专注地听学生说话,给出更精准的建议。

如果你现在还在手动整理录音,不妨试试带智能分析的工具。可能一开始需要适应,但用惯了就会发现:以前花2小时整理的活儿,现在20分钟搞定,剩下的时间喝杯茶、备备课,不香吗?

让学业指导录音进入智能时代,不是一句口号。你看,技术已经把工具送到手边了,下一步,就看咱们怎么用它让工作更轻松了。