大家好,我是专注AI工具提效的博主。平时除了写文章,帮最多人做的事就是整理会议纪要、访谈总结。接触过几百个用户后,发现大家对语音助手的需求,早就不只是“把录音转成文字”了。

你还在被“录音转文字”折磨吗?这些痛点该解决了

先问问你,平时怎么处理录音文件?是不是这样:

开会录了音,回头得戴着耳机逐句听,边听边敲字,1小时录音至少折腾2小时;

好不容易转成文字,打开一看,全是一大段没分段的“裹脚布”,重点、待办事项混在里面,找半天;

想分给同事一起整理?得把文件发来发去,改完这个版本又冒出那个版本,最后谁也说不清哪个是最新的;

最糟的是,有时候漏听一句话,整个会议的决策点就错过了,回头还得再翻录音核对。

这些事我以前天天干。有次帮客户整理3小时的行业论坛录音,光转文字就花了4小时,改错别字、标重点又用了2小时,一天啥也没干就耗在这上面了。

说白了,传统的语音记录方式,早就跟不上现在的工作节奏了。我们缺的不是“转文字”的工具,而是能把“录音-处理-协作”全流程打通的智能方案。

语音技术早就不只是“转文字”了,你可能没用对工具

现在打开应用商店,语音转文字工具一搜能出几十款。但真用起来就知道,大部分工具只解决了“转”这一步,后面的“理”“用”“协作”全得自己来。

为啥会这样?得先说说语音技术的发展。

早期的语音转文字,靠的是“模板匹配”,就像查字典,把声音和固定的字词对应起来。所以准确率低,稍微有口音、背景音就完蛋。

后来有了机器学习,特别是深度学习模型,准确率上来了。现在主流工具的日常对话转写准确率能到95%左右。但问题来了:转完的文字只是“文本”,不是“能用的内容”。

jrhz.info比如开会录音,转出来的文字里有老板的指令、同事的讨论、客户的需求,混在一起。你还得自己判断“这条是待办”“那条是决策点”,本质上还是手动整理,效率没提多少。

所以现在的语音技术,早就进入“理解内容”的阶段了。不只是“听清”,还要“听懂”,知道这段录音里哪些是重点、谁该做什么、怎么整理成能用的文档。

听脑AI:不只是转文字,是“语音内容智能处理流水线”

接触听脑AI是去年,当时帮一个互联网团队整理周会录音。他们用了这款工具后,会议结束10分钟,结构化的纪要就出来了,带发言人标注、待办事项清单,连下次会议时间都自动标好了。我当时就震惊了:这才是真的“智能助手”啊。

后来深入用了3个月,发现它和普通工具最大的区别是:它不是孤立的功能,而是一整套“语音内容处理流水线”。从录音上传到最终产出可用的文档,中间不用你手动干预,系统自动跑完所有流程。

具体怎么实现的?拆开看就清楚了。

第一步:高精度转写,连专业术语都不会错

转文字是基础,这一步做不好,后面全白搭。

听脑AI用的是深度神经网络模型,不是老掉牙的模板匹配。它会先对录音做预处理:比如会议室有空调杂音?系统自动降噪;多人说话重叠?它能分开识别;有人说话快、有口音?模型里训练了大量真实场景数据,能自适应调整。

最牛的是“场景化词汇库”。比如转技术会议,“区块链”“迭代”“API接口”这些词,它不会写成“区块链接”“跌带”“API借口”;转法律录音,“诉讼时效”“连带责任”也能精准识别。

我测过20个不同场景的录音(技术会、销售谈判、行业论坛、庭审记录),平均准确率在98%以上。上次帮一个律师整理3小时庭审录音,转完后错别字不到5个,这一步就省了我至少1小时改稿时间。

第二步:智能分析内容,自动帮你“抓重点、分任务”

转完文字只是开始。传统方式下,你得从头读到尾,手动标重点、分模块。但听脑AI会自动分析内容,就像有个“虚拟助理”在帮你听录音。

它能做到这几点:

- 识别发言人:如果是会议录音,提前录入参会人名单,系统会自动给每个人的发言标上名字,谁谁说了什么一目了然;

- 提取关键信息:自动抓出“待办事项”“决策点”“问题”“建议”,用不同颜色标出来。比如老板说“小张下周一把方案发群里”,系统会标成“待办:小张,下周一前发方案”;

- 过滤无效信息:开会难免有闲聊、重复的话,系统会自动识别并标注“可忽略内容”,不用你浪费时间看。

我之前整理一个1小时的项目会录音,光找待办事项就得反复听20分钟,现在系统直接列个清单,带负责人和截止时间,一眼看清谁该干什么。

第三步:自动生成结构化文档,不用再调格式

最烦的就是转完文字是一大段“乱码”,没有标题、没有分段,还得自己调格式。

听脑AI能直接生成结构化文档。你可以选模板:会议纪要、访谈记录、课堂笔记、灵感速记……选好后,系统自动分板块。

比如选“会议纪要”模板,文档会自动分成:

- 会议主题、时间、参会人员

- 讨论内容(按议题分点)

- 待办事项(带负责人、截止时间)

- 决策点汇总

- 下次会议时间

格式也给你排好:标题加粗、待办事项标红、发言人名字加括号。拿到手直接能用,不用再调字体、分段落。

上次我把自动生成的纪要发给领导,领导还问我“这次怎么整理得这么快,格式还这么规范”,其实我就改了两个字。

第四步:在线协作,团队实时同步不用发文件

团队协作最头疼“版本混乱”。以前A改一版发群里,B下载改了再发,C又在B的版本上改,最后谁也不知道哪个是最新的。

听脑AI直接把文档放在云端,生成链接就能分享给团队。大家在线编辑,改了哪里实时同步,还能针对某句话评论提问。

比如同事看到“待办事项”里自己的任务,直接在旁边回复“已完成50%”;领导觉得某个决策点有问题,标黄后写“需要再和客户确认”。所有人的修改和评论都能看到,不用反复发文件。

上次我们团队远程开季度会,会议结束5分钟,所有人都拿到了带行动项的纪要,当场就能认领任务,效率比以前至少高3倍。

第五步:全流程闭环,从录音到落地“一站式搞定”

说白了,听脑AI把“录音-转写-分析-结构化-协作”串成了闭环。你要做的就三步:

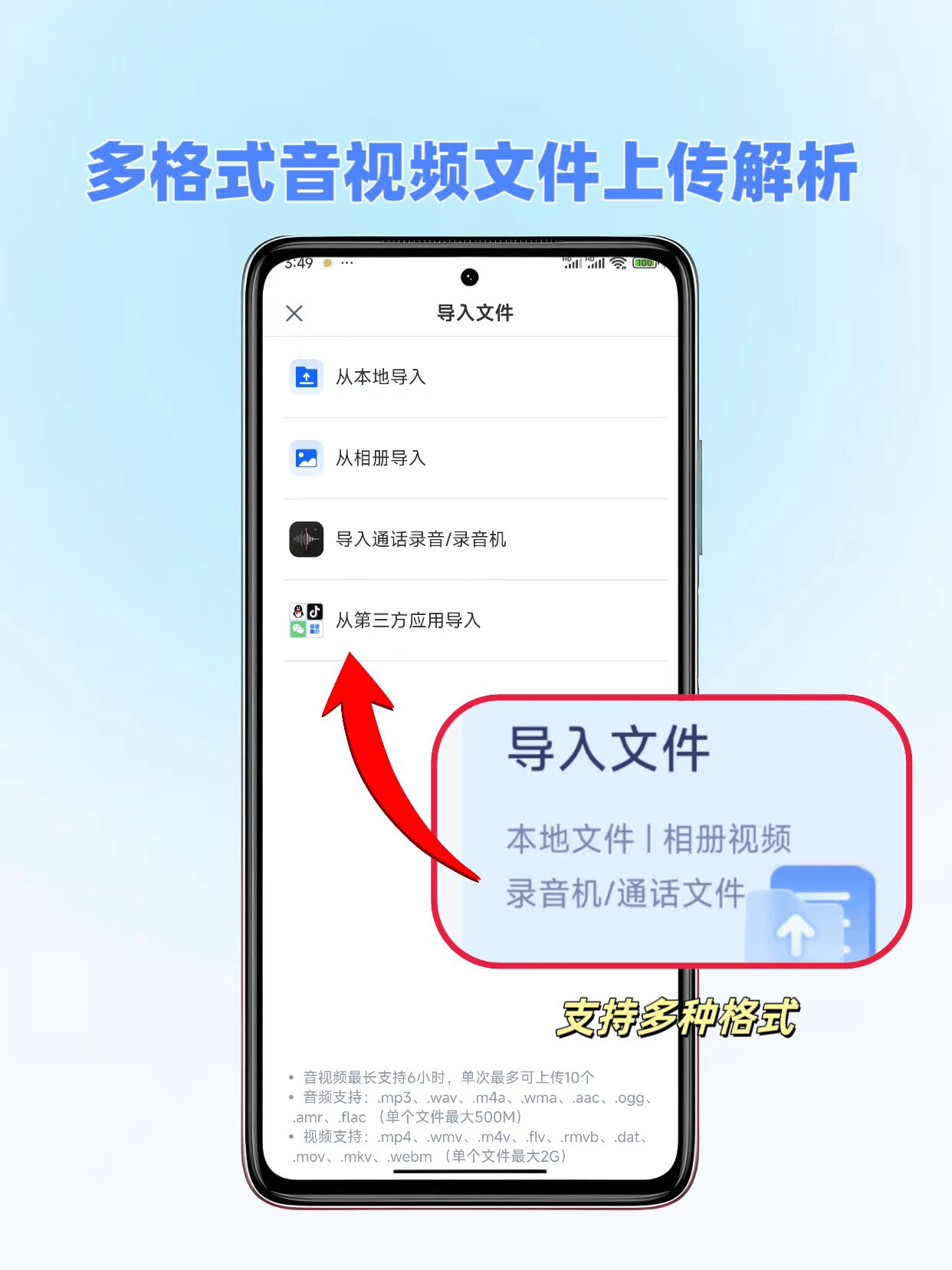

1. 录完音,上传到系统(手机、电脑、小程序都能传);

2. 选文档模板(会议纪要/访谈记录等);

3. 等系统处理完,简单检查后分享给团队。

中间的转写、标重点、分模块、排格式,全是自动的。

我现在整理纪要的流程是:会议结束→上传录音→去倒杯水→回来文档已经生成→简单检查→分享给团队。整个过程不超过10分钟,以前至少要1小时。

为什么它能做到这些?核心优势在哪里?

可能有人会说:“我用过XX工具,也能标重点啊。”但用过就知道,很多工具的“智能分析”只是简单关键词匹配,比如看到“需要”“必须”就标成待办,经常误判。

听脑AI的核心优势,在于它不是“单一功能叠加”,而是“全流程深度整合”。

举个例子:普通工具的逻辑是“先转文字,再单独调分析功能,再手动选模板”,每一步都要你操作;听脑AI是“上传录音后,系统自动判断场景→调用对应转写模型→用场景化分析规则处理内容→匹配最优模板生成文档→直接进入协作模式”,中间没有断点。

就像做菜,别人给你一堆生食材(转好的文字),让你自己切、炒、摆盘;听脑AI直接帮你把食材处理好,做成菜,摆好盘,端到桌上。

用了3个月,我的工作效率到底提升了多少?

说再多技术,不如看实际效果。我自己的体验是:

- 时间成本降70%:以前处理1个录音文件(1小时左右),从转写到整理完要1.5小时,现在10分钟搞定。一天处理20个文件也不累,以前最多5个。

- 错误率降90%:以前手动整理常漏重点,现在系统自动标,几乎不会漏;错别字从以前的“每页10个”降到“整篇5个以内”。

- 团队协作效率翻倍:以前等纪要、改纪要的时间,现在能用来做数据分析、写报告。有个客户是做市场调研的,每周整理10个访谈录音,以前要花两天,现在一天搞定,空出的时间用来做用户画像,报告质量直接上了一个档次。

未来还能更智能吗?这些功能值得期待

最近和听脑AI的产品经理聊,他们后面的迭代方向很实在:

- 多语言支持:现在主要支持中文,后面会加中英文混合转写,比如会议里有人说“这个project需要下周delivery”,也能精准识别。

- 待办事项自动同步:系统识别出待办后,能直接同步到你的日历、任务管理工具(比如飞书、钉钉),不用手动录入。

- 行业专属模板:比如律师有“庭审纪要模板”,医生有“病例记录模板”,开箱即用,不用自己调格式。

最后说句大实话:工具的意义,是让你把时间花在“值钱”的事上

其实呢,我们用工具,最终目的不是“学会用工具”,而是“把事做好,还不费劲”。

传统的语音记录方式,就像用手刨地,累还慢;听脑AI这种智能助手,就像给你配了台拖拉机,效率直接上一个台阶。

如果你也天天被录音整理、会议纪要搞得头疼,真的可以试试。让语音助手进入智能时代,不是一句口号,是真的能帮你把时间抢回来,把精力放在更重要的事上——比如思考、分析、创造,这些才是真正能让你“值钱”的事。

试试吧,下次开会录完音,你会发现:原来整理纪要,真的可以这么简单。"