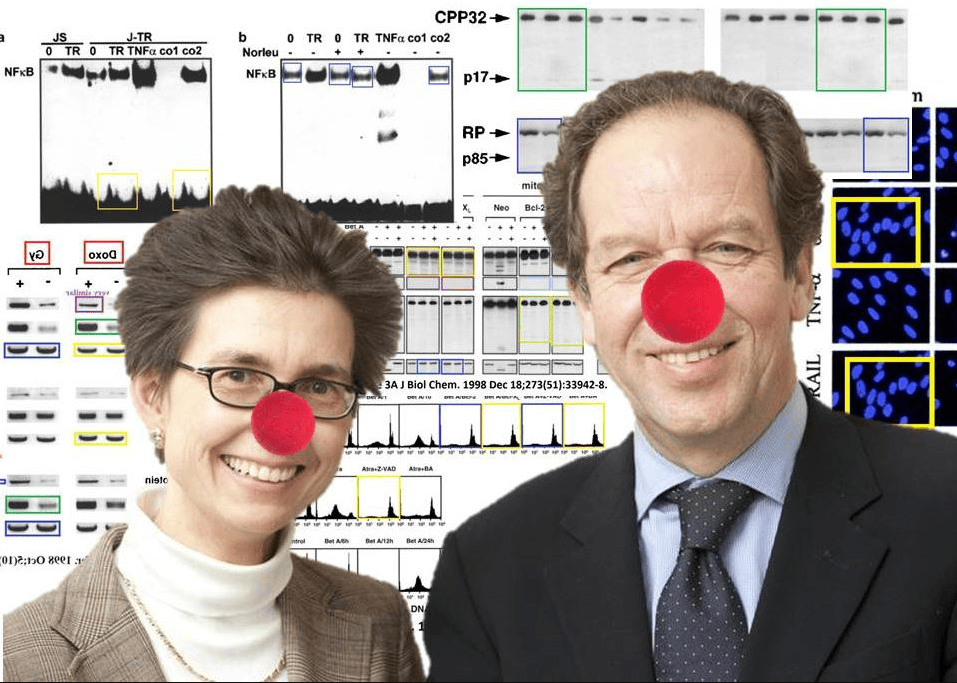

德国基尔大学校长西蒙娜・富尔达(Simone Fulda)与乌尔姆大学前医学院院长克劳斯 - 米夏埃尔・德巴廷(Klaus-Michael Debatin),这两位手握学术话语权的大佬,曾在 2017-2018 年参与德国研究基金会(DFG)"临床研究质量工作组",主导撰写《医学与生物医学研究结果的可重复性》白皮书。

这份被DFG奉为政策基石的文件强调"强化科研人员自省意识与容错文化",却未料其制定者自身研究存在严重数据问题。更讽刺的是,该工作组还吸纳了当时正被DFG调查数据违规的马堡大学教授Roland Lill,形成"问题学者制定规则"的荒诞局面。

数据操纵:从图像重复到结论存疑

富尔达与德巴廷的研究问题横跨近三十年。

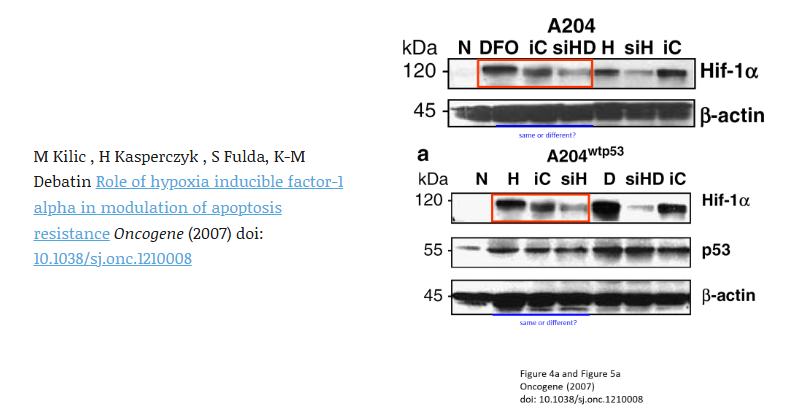

2012 年发表于《Oncogene》的论文声称发现 NF-κB 蛋白在脑『肿瘤』治疗中的新机制,但后续被指出关键实验图像存在重复使用现象。

2025年,德国科学基金会(DFG)向乌尔姆大学临床研究组(KFO 167)投入 440万欧元💶(约合人民币3500万元),由德巴廷(Debatin)担任发言人、富尔达(Fulda)任科研负责人。

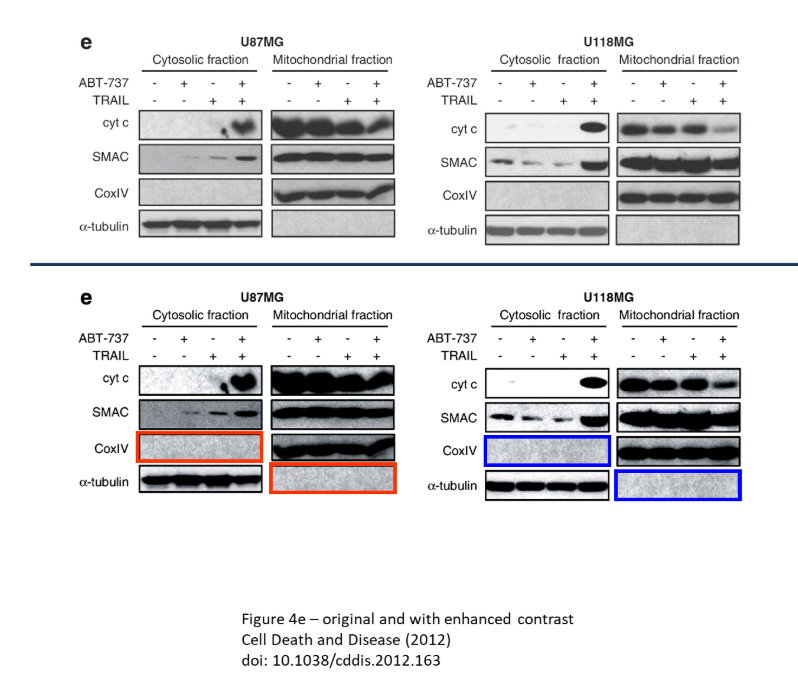

自2016年起,匿名学者Clare Francis等人在PubPeer平台指出其论文存在大量异常:如2001年《Oncogene》论文中6张电泳图完全相同;2012年《Cell Death and Disease》论文出现"同一实验条件不同结果"的幽灵数据;2019年与比利时学者合作的论文中,9条DNA🧬凝胶电泳带竟被描述为8条。

面对质疑,Debatin团队以"胶片背景相似""国家数据保存法规限制"等理由搪塞,甚至声称"无信号胶片显示相同背景是正常现象",却始终未提供原始数据佐证。

这种现象并非孤例。DFG 同期成立的 "临床研究质量工作组" 中,另一名成员克里斯托弗・鲍姆(Christopher Baum)曾力保汉诺威医学院教授保罗・马基亚里尼(Paolo Macchiarini)的气管移植实验,最终该研究因伦理问题和数据造假被全面推翻。这暴露了德国学术界 "既当裁判又当运动员" 的深层积弊 —— 制定规则者往往成为规则破坏者。

资助体系与学术评价的恶性循环

尽管2024年已收到举报,DFG仅表示"将审查指控",但参考其此前对Lill教授数据违规"终止调查"的前例,外界担忧其可能再次包庇"自己人"。

Debatin团队与法国『明星』️学者Guido Kroemer(80篇问题论文未被处理)、德国癌症研究中心(DKFZ)等形成利益共同体。Fulda的博士后Ingrid Herr在承认学生数据造假后,仍能通过"找回原始数据"发表更正声明,凸显监管松懈。 《Cell Death and Disease》等期刊在明知数据存疑情况下仍允许更正而非撤稿,称为"论文作坊"。

富尔达与德巴廷的崛起轨迹揭示了德国科研生态的结构性矛盾。作为儿科『肿瘤』领域权威,两人通过主导大型研究项目积累资源,其团队发表的论文数量与影响因子成为获取更多资助的筹码。这种 "以数量换资源" 的模式,导致研究设计粗糙、数据验证缺失。例如,德巴廷团队的细胞凋亡研究中,动物实验样本量普遍不足 10 只,统计功效仅 45%,却被包装成突破性成果。

更值得警惕的是,德国癌症援助等慈善机构对学术『明星』️的过度依赖。富尔达同时担任多家慈善机构理事,其研究方向直接影响资金流向。这种利益捆绑使得学术不端行为难以被有效监督,形成 "造假 - 募资 - 再造假" 的恶性循环。

处罚决定

根据德国研究基金会(DFG)的处罚决定,富尔达被处以书面谴责,并禁止在一年内向DFG提交任何项目申请;另一涉事学者德巴廷因已退休,仅受到书面谴责处理。

值得关注的是,富尔达此前曾获得乌尔姆大学和法兰克福大学的免责认定,甚至因基尔大学提出辞职要求而发起诉讼,但DFG的最终裁决彻底推翻了此前机构的免责结论。

DFG在声明中指出,该事件暴露出科研领域在图表规范执行与学术诚信监管方面存在显著漏洞,并强调需构建更加健康的科研文化。具体而言,基金会呼吁研究者群体强化"自我反思意识、开放沟通态度及错误接纳文化",通过主动排查问题、保持学术透明度来维护科研生态。

此次裁决不仅在德国学术界引发强烈反响,更成为全球科研诚信治理领域的典型警示案例,为完善学术监督机制提供了重要参考。

信息来源:For Better Science

本文由IAMSET学术服务小编手工整理,如有错误请后台联系小编,本文仅用作学术分享用途,如有侵权请私信联系,转载请注明来源和IAMSET学术服务。