“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。”

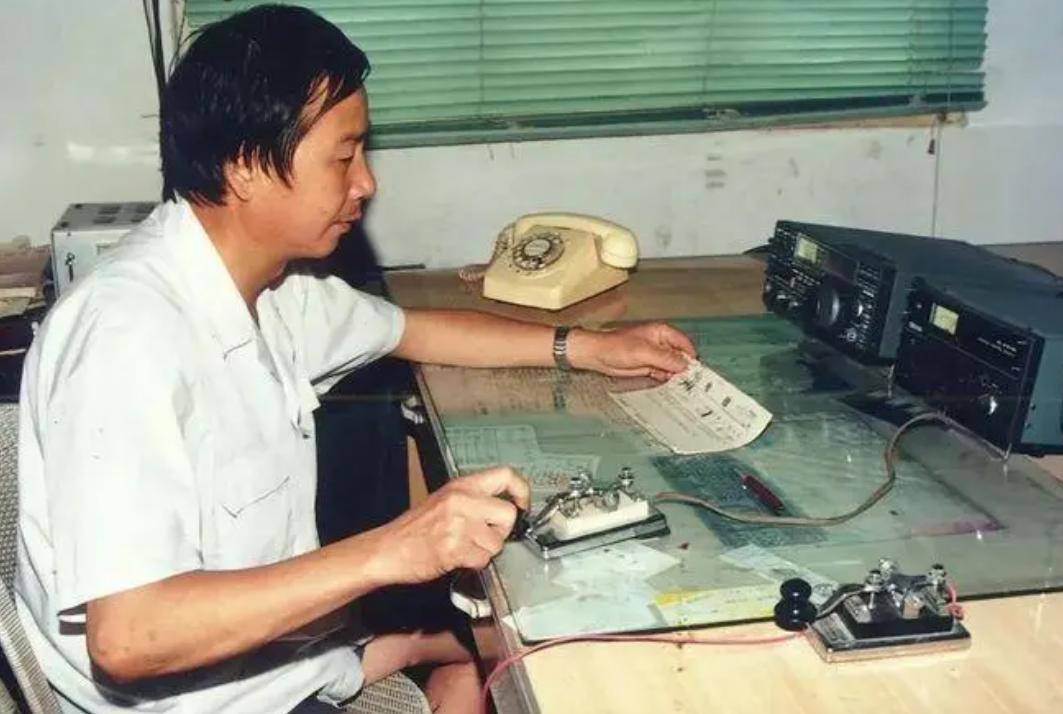

即便到了1980年代,虽然电报已经在社会中普及开来,但由于价格昂贵,书信依然是广大普通百姓与远方亲友沟通交流的主要方式。那时候,人们写信表达思念和问候,是生活中不可或缺的一部分。

然而,就在1987年,我国还没有完全普及固定电话的年代,第一位手机用户诞生了。那时的手机功能非常简单,只能用来拨打电话,而且电话号码可以随意选择。那么,这位“第一个吃螃蟹的人”究竟是谁?他选中了哪个号码呢?

虽然我国早在1881年就安装了第一部固定电话,但固定电话真正开始普及是在20世纪90年代。在建国后的很长一段时间里,远距离通信依然依赖电报和书信。寄一封本县市区的信只需四分钱,寄往外地也只要八分钱。

相比之下,电报的费用则高出许多。建国到改革开放前,电报定价一直是每字三分半钱,1983年涨价一倍,达到七分钱一字。换句话说,寄一封信的费用,大约等同于发电报的一个字的价钱。

当然,电报也有它的优势。写信是靠邮递员骑着自行车送达,而电报则由骑摩托车的电报员“嗖嗖嗖”地送到家门口。尤其是急电,即使是深夜也能及时送达。那时,人们如果没有紧急事务,通常不会选择发电报,使用电报时也习惯用尽量少的字数来表达意思。

jrhz.info随着通信技术的进步,固定电话开始走出高干家庭,逐渐进入民间,但普通百姓仍难以承担。申请电话需要排长队,初装费用最少得四五千元。在那个万元户都稀罕得像大熊猫的年代,这笔钱对普通家庭来说是天文数字,更别提后续的高额通话费了。

正当邮电部门领导为推动固定电话普及发愁时,1986年,广东省邮电管理局向中央递交了引进移动电话的申请。对于八十年代中期的绝大多数中国人来说,移动电话几乎是闻所未闻的新鲜玩意。

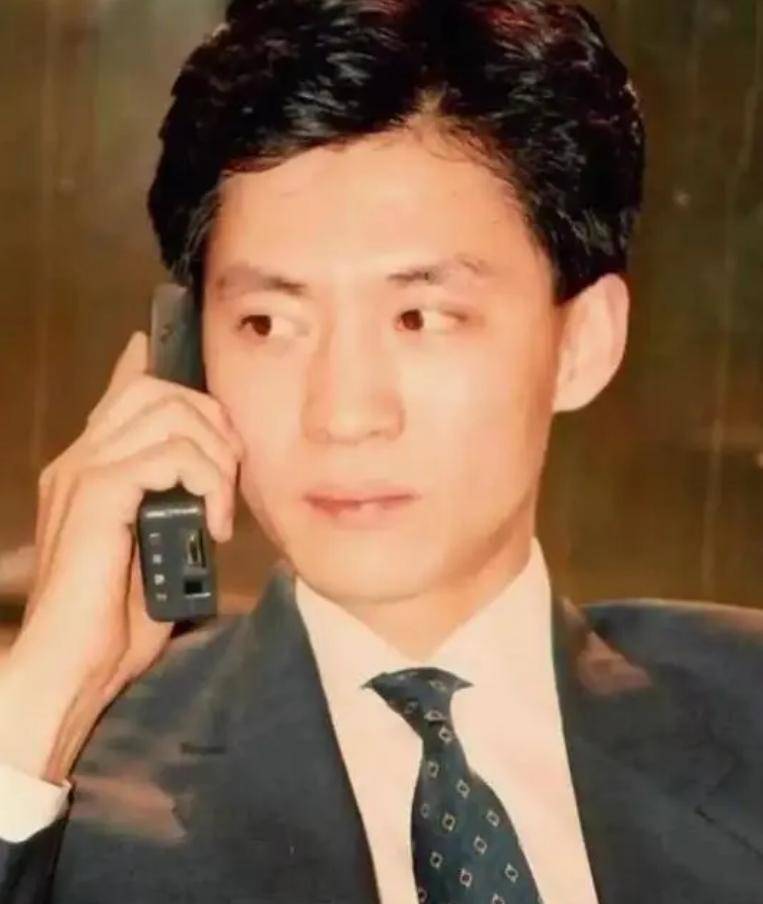

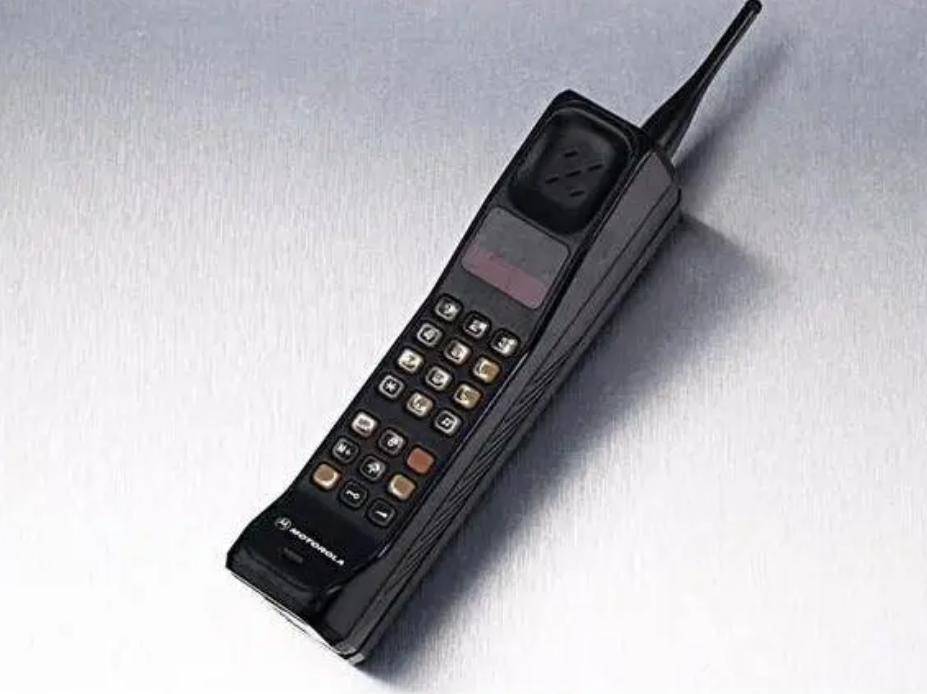

世界上最早的移动电话诞生于1973年的美国,体重超过一公斤,俗称“大哥大”,不仅能打电话,还能用作防身工具。价格极高,达3995美元💵,普通民众根本负担不起,因此国内未曾引进。

1984年,广东邮电管理局局长李轶圣出差瑞典时,看到一位外国人手里拿着一个大黑盒子大声呼叫,他以为那人疯了。过了近一分钟才明白,这竟然是“无线🛜电话”。那外国人热情地让他试用,李轶圣看着那带数字按钮和大屏幕的“大哥大”,觉得新奇,但认为这东西不可能普及,只适合紧急情况下使用。

然而,那外国人却坚定地说:“未来移动电话可能和固定电话并驾齐驱!”李轶圣心里暗笑:“这么贵的东西,怎能和固话比?”表面上却还是笑着点头。

但仅仅一年后,李轶圣便不得不认真考虑引进移动电话。改革开放吸引了大量港商,他们带来了自己的“大哥大”,却因国内无移动电话网络,手机变成了“砖头”,这对广东的招商引资造成了阻碍。李轶圣组织讨论是否启动移动电话项目。

经过计算,所有人陷入沉默:如果普及移动电话,设备和终端成本分摊到每位用户上约五六万元。一台手机相当于五六户万元家庭的财富,这谁能用得起?广东邮电管理局自己都资金紧张,还得贷款搞项目。结果方案遭遇反对声浪:万一投资失败,岂不是亏本?

虽然反对声多,李轶圣依旧坚定推进,坚信移动电话未来有巨大市场。1986年,他三次提交可行性报告,最终递交申请,却被批评:“固定电话都没普及,干嘛搞这些花哨的?”

确实,一台手机动辄五六万元,当时人们视之为“奢侈玩具”,不明白为何急于发展移动电话。邮电部领导虽然不看好,却也没有明确反对,只做了个“三不决定”——不投资、不参与、不反对。投资问题依旧悬而未决。

“部里不支持,那找省政府试试?”李轶圣抱着试试看的态度,向省政府领导求助。省政府看问题角度不同,认为引进移动电话可促进经济发展,便调动广州、深圳、珠海的贷款额度,为邮电管理局筹得500万美元💵贷款,又通过提供一年内地用户赴香港漫游独家经营权,从香港电讯争取了500万美元💵贷款。

1987年,广东省模拟移动通信网第一期工程竣工。由于时间紧任务重,规模极小,仅广、深、珠三市建有交换局,全省总容量仅2200用户。首批投入市场的“大哥大”仅有100部,因无法申请国家网号,号码全部使用9字头的市话号码。

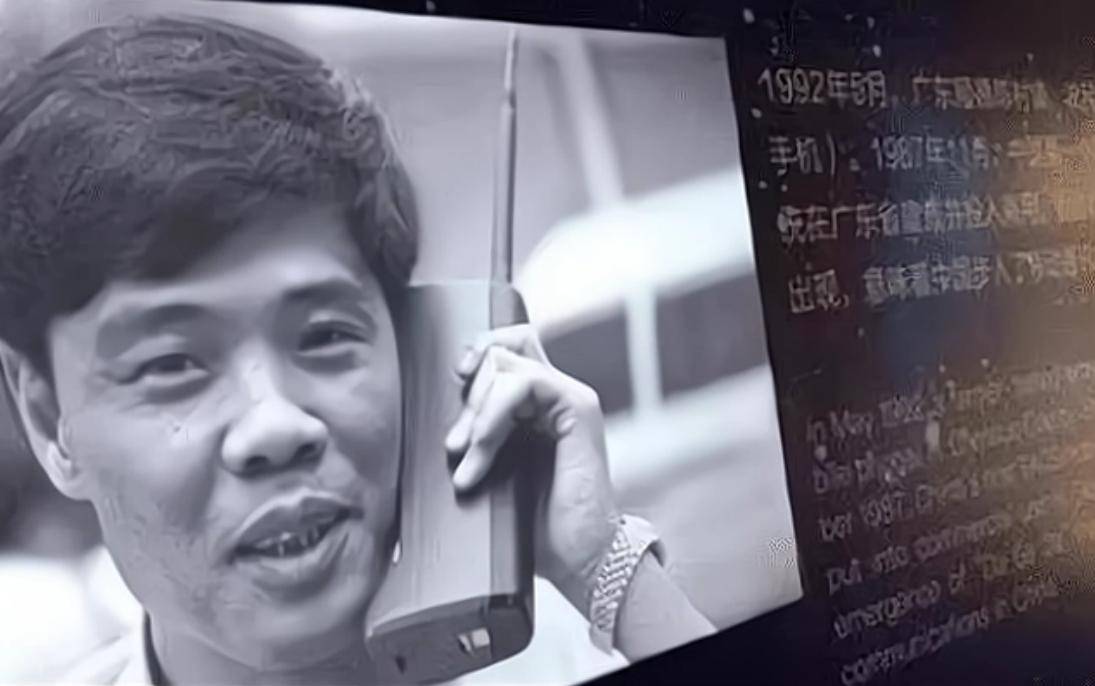

移动电话开通三天,第一位客户便出现了。他叫徐峰。

那年徐峰还是个年轻气盛的小伙子,大学读的是无线🛜电专业,毕业七年,正努力创业。11月某天,他和一位在邮电管理局工作的亲戚吃饭时,获悉一个“内部消息”:广州即将上市虚拟移动电话,仅有100部,先到先得。

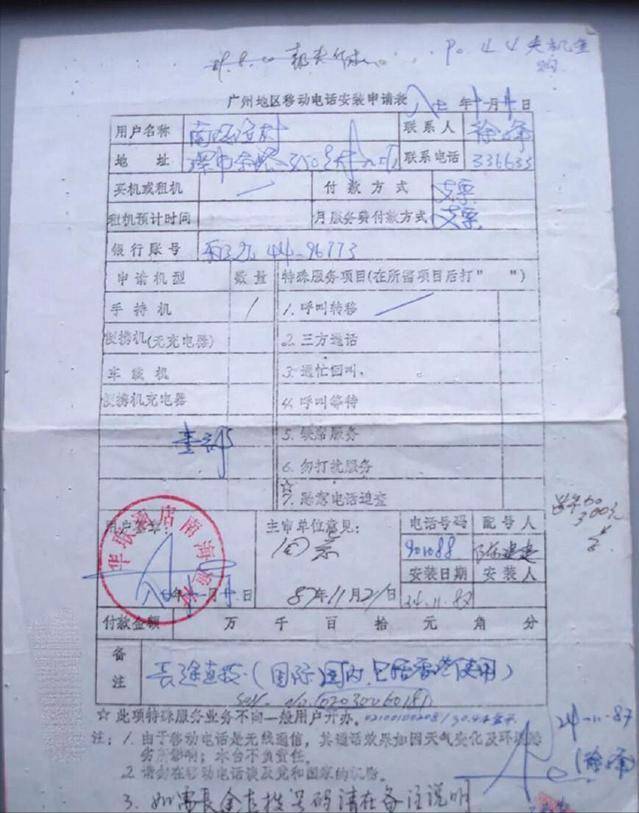

徐峰对新事物充满兴趣,听说这种“无绳电话”能打电话,立刻心动。1987年11月21日,他跑去邮电局办理业务。邮电局方面未料消息传播如此迅速,连定价都没确定。面对徐峰的要求,业务员商量半天,决定先收两万元押金,后续多退少补。

对徐峰来说,两万元可不是小数目,买台农用丰田车也差不多这个价。权衡后,他毅然决定:“车什么时候买都行,‘全国第一个买移动电话的人’的名头过了这个机会就没了。”

最终,这部大哥大售价定为12000元,另加6000元入网费和每月150元的月租费。作为第一客户,没有相关规章,营业员让徐峰自己选号码。

100个号码从901000到901999,徐峰觉得每个都意义非凡。000代表第一,111、666、999都好记。他考虑良久,最终选定了901888,寓意“发发发”,三八吉祥。

于是,徐峰成为全中国第一部手机——灰色NEC模拟手机的大哥大用户。

相比现代手机,这“大哥大”体积庞大,重量惊人。优点是让人有安全感,缺点则像块大砖头。充满电只能通话30分钟,不论接打电话,费用均要收费,每分钟1元。

听着不贵,但换算成电报字数,就是能打14个字,写信能寄出12封。徐峰买了手机后,每月话费动辄七八百,最高甚至冲到两万多元。

因通信服务未普及,固定电话用户稀少,徐峰这部手机仅限于广州本地使用,不能漫游。市内通话因信号不稳,他得边走边找信号,还得提高嗓门通话,极其不便。

朋友们见他没买车,倒买了这么个“砖头”,纷纷觉得不值。

不过,大哥大虽笨重也有意外好处。一次徐峰出门疏忽,把手机丢了。回去找遍不着,急得焦头烂额。几天后,邮电局打电话告诉他:“徐先生,您的大哥大被送来了,来取吧。”

徐峰满心疑惑赶去,得知真相:一位热心乡亲捡到手机,没见过这种东西,研究后认定:“这肯定是外国特务用来破坏国家稳定的工具!”

怀着强烈爱国心,他将手机上缴派出所。派出所民警也首次见这玩意,不知用途,上交给上级。几经辗转,手机回到邮电局,最终物归原主。

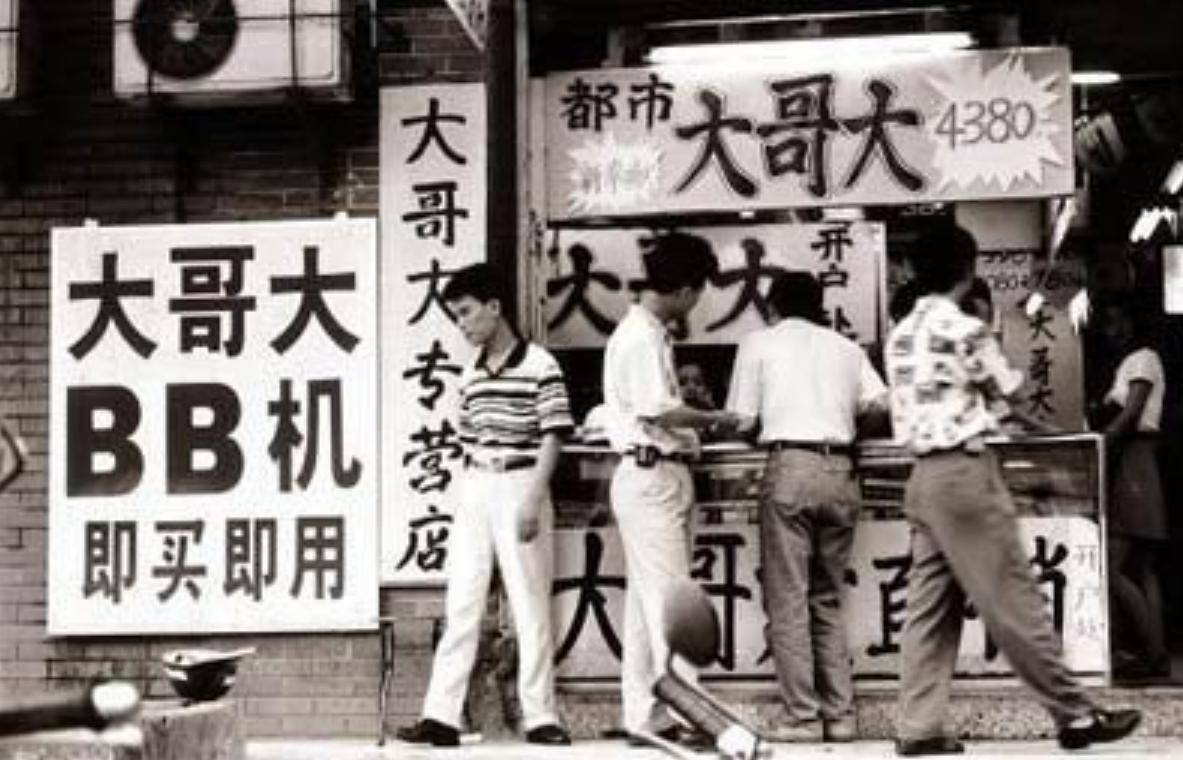

随着广州市民逐渐理解大哥大用途,原本冷清的市场突然火爆起来。一夜之间,大哥大极为抢手。买手机、维修、选号码,都要请客吃饭,没有“关系”根本买不到。毕竟全国仅有100部,先到先得。

最疯狂时,广州陵园西路黑市上一部带号大哥大炒到六万元。

眼见众人为抢手机各显神通,徐峰为自己早买一台感到庆幸。

当时最流行的汽车是桑塔纳,但拥有桑塔纳未必比有台大哥大更有面子。开桑塔纳出门,别人以为是公家车;拿出大哥大边走边打电话,大喊“喂喂喂?听得见吗?”立刻被视作有钱“大老板”。

那个年代,老板谈生意时,常将大哥大摔在谈判桌上,瞬间赢得尊重。对方若无大哥大,还会在心理上失去优势。

90年代中期,广州开始推广GSM手机。初期因信号差,没人愿意用,模拟网成熟还能全省漫游,而GSM甚至无法分辨对方男女声。

直到1997年,广东邮电管理局不断优化GSM网络,新手机用户才逐渐增加。为吸引用户,出台全免手续费、免入网费等优惠措施。

但到2001年,仍有十多万用户固守大哥大。原因多样:办大哥大投入大,用了多年产生感情,且部分用户抢到靓号,不满意新号码分配。

国家下达指令,2001年7月1日起停止模拟网用户国际、国内漫游及长途功能,2002年1月1日起收回模拟频率,禁止运行。

徐峰的大哥大一直用到模拟网关闭的最后一天才换新机。如今,那部手机被珍藏在家中,成为通信史上的珍贵见证。