封面解读

封面图表示一个氮化硅波导中的从右射向左,波导包层为电光聚合物,里面有许多偶极子,偶极子方向沿着电场方向排布。封面主要展示了利用多次极化的方法,在氮化硅-电光聚合物混合集成波导中实现了更高的器件内电光系数和电光调谐效率,同时降低了极化时介电击穿的风险。

文章链接:

研究背景

在高速光通信、光互连和量子信息处理等领域,电光聚合物(EOP)因其高速调制能力和CMOS兼容性,成为构建混合集成电光波导的重要材料。然而,在Si3N4/EOP混合波导中进行电场极化以诱导Pockels效应时,常因电场分布不连续及界面粗糙而导致极化效率低下甚至电击穿。为克服此瓶颈,电子科技大学吴杰云副教授团队提出了一种多次极化策略,有效提升了包层发色团分子有序排列的效率,显著增强了MZI电光滤波器的调谐性能,并在不引发击穿的前提下实现了高达114 pm/V的有效电光系数。

工艺缺陷带来的挑战

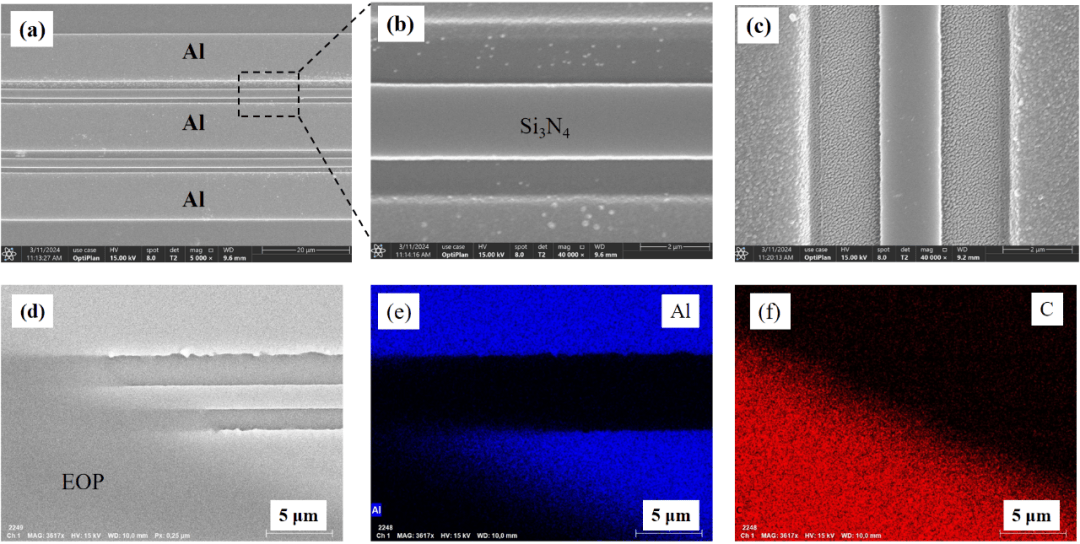

图1a至1c展示了集成电光聚合物包层前的典型氮化硅波导和电极的SEM图像。电光聚合物通过旋涂技术沉积在氮化硅波导上。图1d展示了一个部分电光聚合物包层的混合波导,由于工艺的缺陷,电极表现出的粗糙的界面,这会增加极化时介电击穿的风险。此外,电子分散光谱清晰地显示了来自有机发色团YLD124和聚合物的金属(图1e中的Al)和碳(图1f中的C)。

图1 氮化硅波导和电极的SEM图像和元素分析

多次极化方法

电子科技大学吴杰云副教授团队基于多次极化策略,在Si3N4/EOP混合波导中降低了介电击穿风险,提高了MZI滤波器的调谐效率,相关工作发表在年23卷第7期上(),并被选为当期封面。

为了实现高EO系数,通常会施加高的直流电压,促使发色团分子从各向同性排列(图2a)转变为各向异性排列(图2b)。然而,由于强烈的界面电场、较高的发色团密度以及波导制造中的缺陷,介电击穿现象时常发生。为了防止电极与波导界面处的介电击穿,提出了分段电场极化方法。如图2c所示,分段电场极化分为两个步骤:第一步是低电压极化(如图2c所示,主要极化区域位于电极界面附近,电场强度较高);第二步为高电压极化(主要极化区域位于电光聚合物和氮化硅波导之间,电场重叠显著)。尽管第一步极化时的电场较弱,但电极界面附近的电场强度足以有效驱动发色团分子的排列。因此,在第二步高电场极化过程中,由于大多数发色团分子在第一步极化中已经排列好,电极界面附近的发色团分子排列不会发生剧烈变化。而电光聚合物和氮化硅之间的发色团分子,由于第一步极化时电场较弱,大多数未排列,在第二步高电场极化过程中则可以被有效排列。

图2 多次极化示意图

总结与展望

本工作提出了一种在Si3N4/EOP混合波导中实现高效分段极化的方法,该方法首先使用弱电场进行初始极化,随后采用强电场。这一方法在不同调谐长度和自由光谱范围的MZI滤波器上成功验证。这种方法有效避免了极化过程中的介电击穿现象,并显著提升了电光可调滤波器的调谐效率,从30 pm/V提升至超过50 pm/V。通过计算得出的最大设备内Pockels电光系数高达114 pm/V,而电极长度为1厘米的MZI的最低半波电压为8.6 V。尽管倏逝场电光效应的调谐效率仍处于中等水平,但考虑到氮化硅和电光聚合物混合集成过程的简便性,结合高效可靠的分段极化技术,该研究为未来大规模、低成本、高效率的Si3N4/EOP混合电光平台的发展奠定了基础。

作者简介

第一作者简介:

虞瀛舟,2022年本科毕业于江南大学光电信息科学与工程专业,2025年硕士毕业于电子科技大学光电科学工程学院,研究方向为氮化硅-电光聚合物混合集成波导。

共同作者简介:

吴杰云,电子科技大学光电科学与工程学院副教授。2008年本科毕业于南开大学,2013年博士毕业于中国科学院大学后进入电子科技大学工作,2014-2015年于华盛顿大学做访问学者工作,2018年于香港城市大学电子工程系做访问学者工作。他的研究兴趣包括电光聚合物及其混合集成光子『芯片』研究,片上光波导生化传感技术。在Labon a Chip、Nanophotonics、JLT 等国际期刊发表论文超过50篇,担任Chip 期刊青年编委、Optics 期刊编辑部成员和Journal of Optics & Photonics Research 期刊副主编。