在学术合作常态化的今天,共同第一作者(Co-first author) 已成为高水平研究的常见署名方式。然而,多数文献数据库(如PubMed、Web of Science)的默认检索结果中,共同一作常被“折叠”为普通作者,仅显示排名顺序,缺失关键的身份标注。这种“信息隐形”直接引发两大困境:

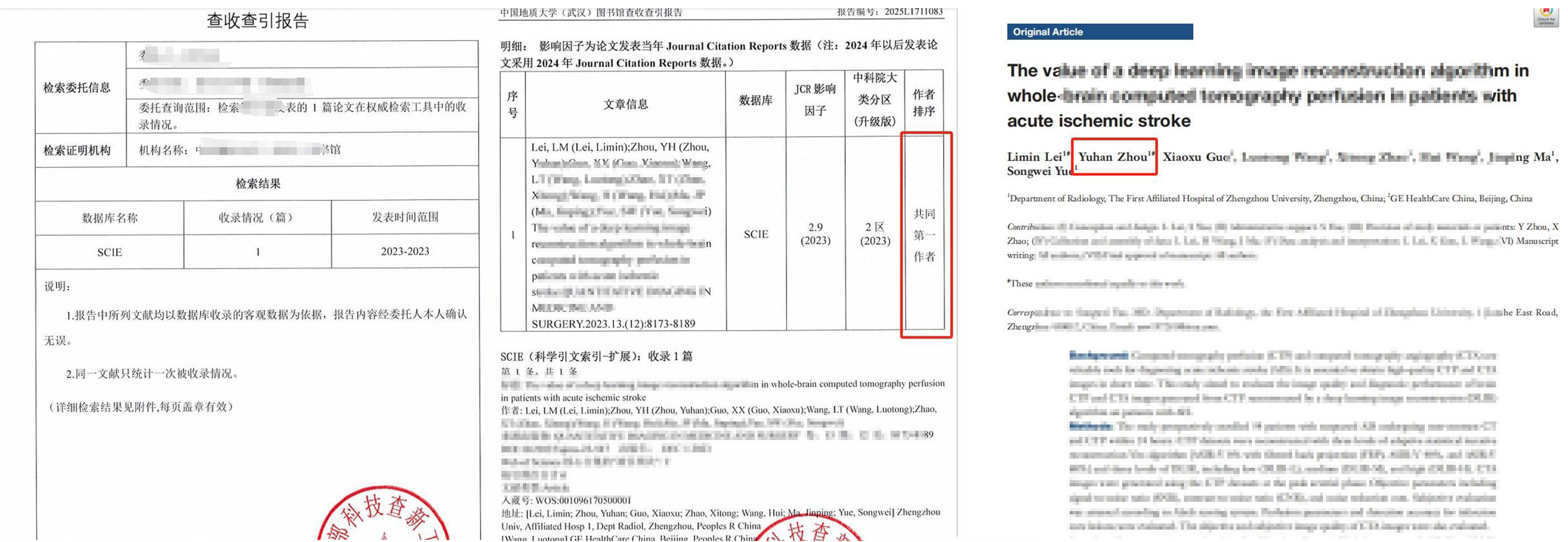

职称评审遇阻:国内高校明文规定,共同第一作者需“以图书馆出具的检索报告为准”,且仅认定排名第一的作者(如福建师范大学职称文件);

成果归属争议:未标注的共一身份在项目申报、奖项评定时缺乏官方背书,导致合作者贡献被模糊化。

如何让文献检索报告“锁定”你的共一身份?

✅ 关键点1:数据库检索需人工介入标注

符号标识溯源:在论文原文中,共同一作姓名后需标注相同符号(如*、#),并在脚注注明“These authors contributed equally”;

贡献声明提取:专业检索报告应提取文末“Author Contributions”章节,明确写入共一作者分工(如“XX负责实验,XX负责数据分析”)。

✅ 关键点2:选择支持共一认证的检索平台

常规数据库的自动化检索常忽略贡献说明。而毕业之家科研服务平台的「学术检索报告」服务直击痛点:

人工复核机制:检索员逐篇核对原文中的共一标识及贡献声明,在报告中单独成段说明;

法律效力认证:联合国家科技数字图书馆出具盖章报告,符合职称评审“需图书馆认证”的硬性要求;

字段结构化呈现:独立“作者贡献”栏位标注共一作者排名及分工,避免评审误判。

某三甲医院课题组使用该服务后反馈:“共一作者的检索报告新增了贡献说明页,职称材料一次过审,不再需要补充公证文件。”

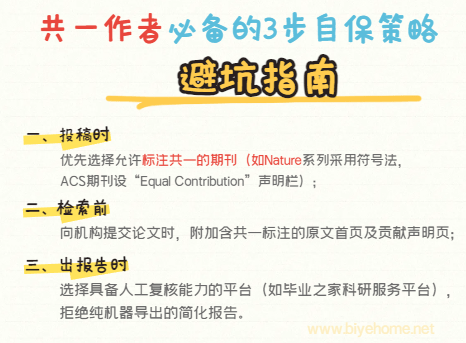

避坑指南:共一作者必备的3步自保策略

投稿时:

优先选择允许标注共一的期刊(如Nature系列采用符号法,ACS期刊设“Equal Contribution”声明栏);

检索前:

向机构提交论文时,附加含共一标注的原文首页及贡献声明页;

出报告时:

选择具备人工复核能力的平台(如毕业之家科研服务平台),拒绝纯机器导出的简化报告。

在合作创新主导的科研新时代,一份“会说真话”的检索报告,是共同第一作者的身份护盾。毕业之家科研平台用专业服务穿透数据盲区,让每一份贡献都被精准丈量。