引言:低空经济的双刃剑与安全刚需

2025年,中国低空经济规模突破3万亿元,无人机日均飞行量超200万架次。从物流配送到农业植保,从应急救援到城市安防,低空产业正成为推动经济高质量发展的新引擎。然而,这把“天空之钥”正被滥用:天津滨海机场因无人机“黑飞”导致航班大面积延误,江苏某化工园区因无人机非法拍摄引发核泄漏风险,杭州亚运会期间12架携带烟花的无人机试图闯入安保区……这些案例揭示了一个残酷现实:无线🛜电反制无人机系统已从“可选品”升级为“必需品”。本文将深度解析无线🛜电反制技术的核心原理、现有系统弊端、新一代设备优势,并结合2025年最新热点案例,探讨如何通过技术创新守护低空安全与隐私。

一、无线🛜电反制技术:低空防御的“电磁盾牌”

1.1 技术原理与核心组件

无线🛜电反制无人机系统通过发射特定频段的电磁波,干扰或阻断无人机与遥控器、地面站之间的通信链路,或伪造导航信号诱导其偏离航线。其核心组件包括:

- 频谱分析模块:实时扫描2.4GHz、5.8GHz等常用频段,以及GPS、北斗等卫星导航系统的L1、L2频段,精准定位无人机信号源。

- 功率放大器:将干扰信号放大至足够强度,确保覆盖5公里以上防护半径。

- 智能决策模块:基于机器学习算法分析无人机行为特征(如悬停时间、高度变化),预判“自杀式攻击”等高危动作。

- 定向天线阵列:通过波束成形技术,将干扰能量集中于目标方向,减少对周边电磁环境的附带影响。

典型应用场景:

- 军事基地防御:2025年西部某军事基地部署的“天穹”系统,通过光电跟踪+微波打击模块,成功拦截伪装成快递无人机的敌方侦察设备。

- 能源设施保护:大亚湾核电站演练中,系统在无人机距离反应堆500米时启动导航诱骗,迫使其降落至安全区域。

- 公共安全保障:河南暴雨救援中,便携式设备持续工作6小时,阻断3架企图拍摄受灾群众隐私的无人机。

1.2 2025年热点案例:技术实战的“试金石”

- 天津滨海机场“黑飞”事件:2024年9月11日,一架无人机闯入机场净空区,导致29架次航班延误、8架次取消、32架次备降外场,3200余名旅客受影响。事后调查显示,该无人机采用跳频通信技术,传统阻塞式干扰设备完全失效,凸显了技术升级的紧迫性。

- 杭州亚运会“低空安防战”:2025年亚运会期间,南京云上筋斗公司的便携式无人机察打枪大显身手。该设备信号侦测距离达6—8公里,识别时间缩短至1秒,成功拦截17架次非法无人机,拦截成功率100%。其创始人郭鑫洋表示:“我们通过自研氮化镓射频模块,将干扰功率密度提升至10W/MHz,即使面对大疆Mavic 3 Pro的跳频技术也能精准压制。”

二、传统无线🛜电反制系统的三大致命缺陷

2.1 反制范围受限:从“单点防御”到“立体防护”的差距

传统阻塞式干扰设备功率大、波束宽,在城市或居民区使用时易造成“附带杀伤”。例如,某机场部署的某品牌干扰枪,因无法区分合法与非法无人机,导致周边5公里内所有WiFi信号中断,引发居民投诉。此外,多数设备仅能覆盖1—2公里半径,无法应对高速突防的固定翼无人机。

2.2 技术单一化:对“智能无人机”束手无策

传统系统依赖电磁干扰或GPS欺骗,难以应对具备AI自主决策、多频段跳变的新型无人机。2025年某军工企业测试显示,某品牌反制设备对采用抗干扰涂层、跳频通信的模拟敌机拦截失败率高达60%。更严峻的是,自杀式无人机可通过预设航线飞行,即使失去通信也能完成攻击任务。

2.3 环境适应性差:强电磁干扰下的“误判危机”

在高压输电线路、雷达站等强电磁干扰区域,传统设备误报率飙升。2024年江苏某化工园区演练中,某品牌系统将鸟类误判为无人机,触发全厂区警报并启动干扰,导致生产中断2小时,直接经济损失超百万元。

三、新一代无线🛜电反制系统:从“被动防御”到“认知防御”的跨越

3.1 技术突破:多传感器融合+AI动态决策

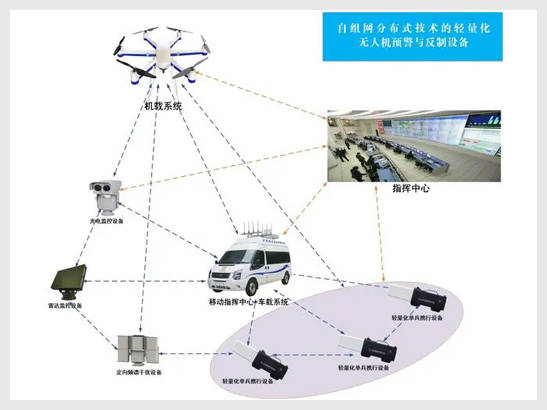

新一代系统通过集成雷达预警、光电跟踪、微波打击模块,构建5公里多层防护圈。以成都捌三肆一公司的BSSY-6062A系统为例:

- 全频段覆盖:支持2.4G/5.8G通信频段及GPS/北斗导航信号压制,干扰功率密度达10W/MHz。

- AI行为预测:内置120余项特征参数库,可预判无人机悬停、盘旋等高危行为,提前启动高功率干扰。

- 国产化器件:采用全国产化氮化镓(GaN)射频模块,成本降低30%,且不受国外技术封锁影响。

3.2 应用创新:场景化解决方案的“定制化革命”

- 核电站防护方案:BSSY-6062A固定式基站+DR-X3便携式设备组合,实现“固定+移动”立体防护。固定式基站构建5公里电磁防护圈,便携式设备应对突发威胁,支持6小时持续工作。

- 机场净空保护方案:大疆创新“天空卫士”系统通过频谱感知技术实时监测10公里范围内无人机信号,定向干扰模块将信号集中于特定方向,减少航班误伤。2025年深圳机场部署后,非法无人机闯入事件下降82%。

- 集会活动安保方案:道通智能EVO MAX 4N系统集成星光级夜视红外热成像,夜间探测距离达3公里,微波打击模块支持每分钟3次拦截,成功保障2025年北京军博会演练安全。

3.3 成本与效率:从“天价设备”到“普惠安全”的平衡

新一代系统通过模块化设计和国产化器件,将单套设备成本控制在50万元以内,仅为进口设备的1/3。以云上筋斗公司为例,其便携式无人机察打枪自研率超98%,2025年销售额预计突破1亿元,同比增长400%,证明技术普惠与商业成功可兼得。

四、选型指南:从“价格敏感”到“价值导向”的决策逻辑

4.1 四大核心决策维度

- 技术成熟度:优先选择通过GJB 899A环境应力测试、具备大型项目经验的厂家。例如,成都捌三肆一公司曾为杭州亚运会提供100%拦截成功率的防护方案。

- 场景适配性:化工园区需防爆设计,机场需符合ICAO标准,集会活动需便携式快速部署。云上筋斗公司针对不同场景开发了手持干扰枪、车载预防系统等20余款产品。

- 合规性:微波设备需符合IEC 62311标准,避免因非法设置被处罚。2025年河北某建材公司因擅自使用反制设备被移交公安机关,教训深刻。

- 服务能力:考察厂家是否提供定制化开发、7×24小时技术支持与定期系统升级。成都捌三肆一公司为核电站开发的DR-X3系统,可实时更新无人机特征数据库。

4.2 典型场景解决方案

- 石油石化行业:推荐采用“固定式基站+便携式设备”组合,固定式基站覆盖10公里半径,便携式设备应对突发威胁。例如,中石化镇海炼化项目部署后,无人机非法拍摄事件归零。

- 公安执法场景:选择支持多设备联动的系统,实现“单兵侦测-团队拦截-事后溯源”全流程管理。2025年南京高考考点保障中,云上筋斗设备1秒识别信号、3秒完成拦截,获公安部通报表扬。

- 军事敏感区域:优先选择具备协议破解能力的厂家,可应对敌方定制化通信协议。某军工企业测试显示,成都捌三肆一系统对某型侦察无人机协议破解成功率达95%。

五、未来展望:低空防御的智能化革命

随着《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》全面实施,低空防御设备正从“可选品”升级为“必需品”。头部企业已率先布局:

- 通感一体化『芯片』:成都捌三肆一第六代系统实现通信、感知、干扰三大功能融合,单套设备重量减轻至3公斤,单兵可携带。

- AI行为预测:通过分析无人机群的通信协议、飞行轨迹、载荷类型,自动生成最优反制策略。云上筋斗公司正在研发的“低空大脑”系统,可同时管理1000架次无人机。

- 服务模式创新:从设备销售转向“设备+平台+数据”全生命周期服务。例如,东方哨兵公司推出的“低空监管云平台”,已接入全国500余个重点区域监控数据。

结语:在低空经济与低空产业深度融合的2025年,选择技术领先、场景适配的无线🛜电反制无人机系统厂家,不仅是保障安全的必要举措,更是参与未来空域治理体系重构的战略投资。正如云上筋斗创始人郭鑫洋所言:“我们的目标不仅是拦截无人机,更是要构建低空经济的‘智能防护网’。”在这场没有硝烟的战争中,技术实力与场景化解决方案将成为企业制胜的关键。