充电宝又上热搜了。

6月28日,民航局发布紧急通知,禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。

作为许多人的出行必备工具之一,这波充电宝限制不仅带来了诸多不便,其安全隐患更是令社会人心惶惶。

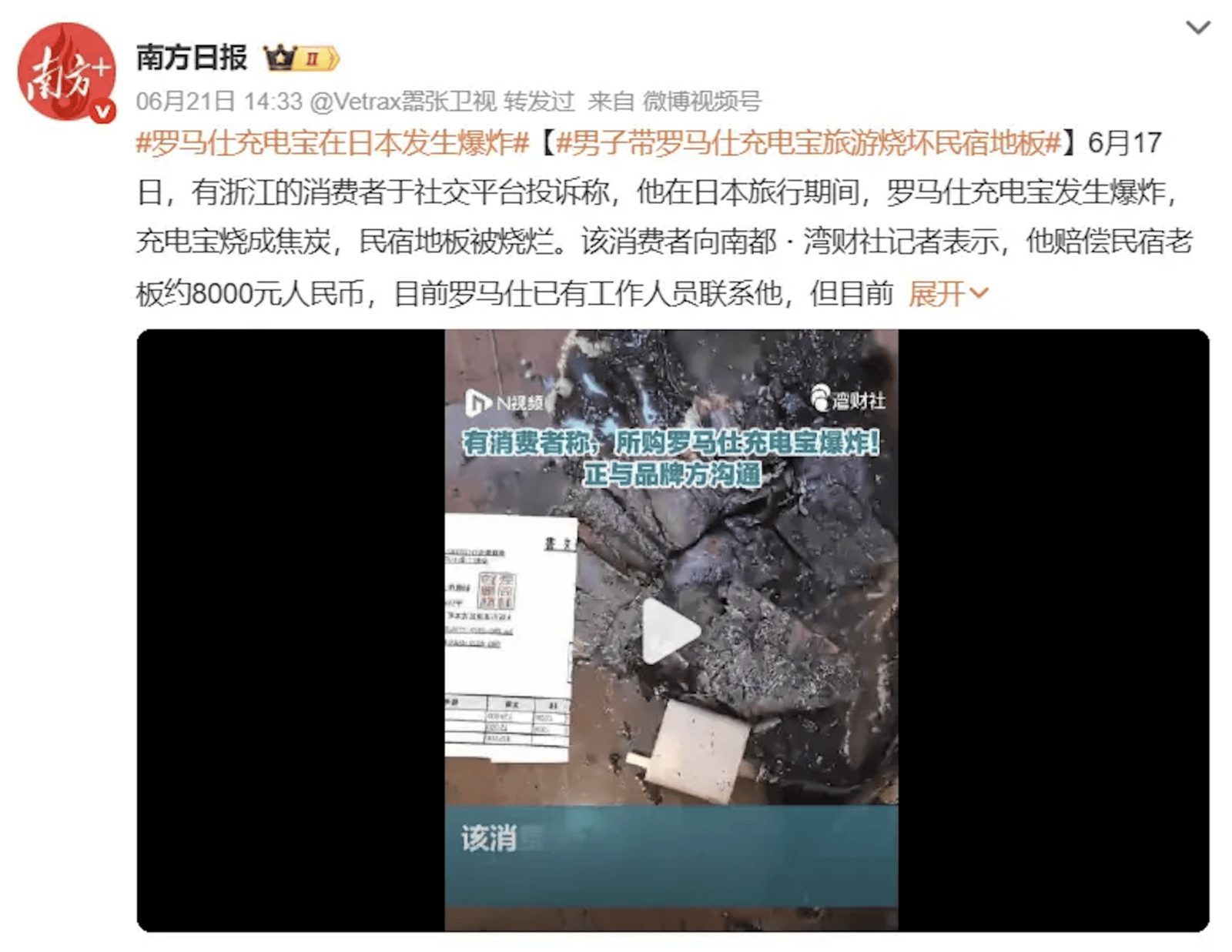

系列事件还要追溯到今年3月份,当时一趟港航HX115航班因行李架起火而紧急降落,事故原因正是罗马仕品牌的移动电源导致的发热起火;5月底,又有一趟南航CZ6850航班同样出现相机📷️电池/充电宝导致的冒烟,起飞15分钟后便紧急降落。

再到6月初,北京21所高校接连发布通知,由于校内发生多起因充电宝导致的起火事故,经排查发现罗马仕品牌20000mAh型号的移动电源存在较大安全隐患,要求师生们停用对应型号的产品。

随后在6月16日和6月20日,知名移动电源厂商罗马仕与安克创新先后发布召回公告,共计召回超过120万台充电宝。接着,我们就看到了最开始的新闻。

直接原因——供应商的偷梁换柱

本次充电宝集体暴雷,直接原因正是涉事品牌的核心供应商——安普瑞斯(无锡)将对应批次的电芯外包给了江西某代工厂生产,而该外包工厂违规替换了电池阴极与阳极间隔膜的原材料,将原耐热陶瓷层替换为廉价塑料,厚度也缩减为7μm(国标要求9-12μm),导致电池长期使用后正负极隔膜存在失效风险,此外阳极材料也被爆出存在过量杂质。

与此同时,罗马仕、安克创新等品牌方也对核心部件缺乏有效来料检验,让这批使用问题电芯的充电宝于2024年初前后进入市场。在短短一年多的产品使用周期后,由于不合格的隔膜与阳极材料,导致充电宝过热、鼓包、喷烟乃至起火等一系列后续问题,最终引发了近期一切有关于充电宝的禁用、召回等事件。

综合国家质量认证中心、市监局缺陷产品召回中心的多重公开信息来看,除了已经公开宣布召回的罗马仕、安克外,小米、绿联、品胜等品牌充电宝也疑似使用了这批电芯。这场由头部品牌及头部供应商引发的行业“大地震”仍在持续。

根本原因——内卷反噬的竞争失序

到这里,我们还都是在聊充电宝,这和『新能源』车又有什么关系呢?

我们不妨从事件背后行为逻辑出发,就会发现这一切都似曾相识。

本次事件的风暴中心,安普瑞斯(无锡)有限公司,是一家成立于2014年,由美国Amprius全资子公司与无锡产业发展集团共同投资设立的公司,事件曝光之前,已经是国内充电宝软包电池的第一大供应商,截至2023年,其在国内的累计生产锂电池数量就突破一亿只,其合作客户涵盖罗马仕、安克、小米、绿联、倍思、麦多多、傲基、电友等多个国内充电宝品牌。

正是凭借高能量密度和轻薄化设计的技术优势,让安普瑞斯(无锡)成为充电宝行业最热门的供应商。但与此同时,随着市场趋于饱和,充电宝市场的发展进入了内卷竞赛,容量增大、体积轻薄化、快充提速,但最重要的是——卷起了价格。

粗略统计,市面上20000mAh的充电宝价格,已经从2025年的140元均价降至2025年的69元,而一些白牌生产的10000mAh充电宝价格甚至已低至30~50元,但是一枚安全电芯成本就达40~50元。

技术瓶颈加上市场饱和,让内卷成为常态,而内卷会直接导致价格战,面对这样的厮杀,品牌方只能将压力传递到供应商,上游供应商则在利润越来越低的情况下铤而走险,要么简化设计、要么更替材料,这些正是此次充电宝暴雷的根本原因。

这样的操作是不是很眼熟?

是的,充电宝和『新能源』车虽是完全不同的领域,但它们都站在了同一个的岔路口。

据乘联分发布的《2025年6月乘用车市场降价分析》,2025年1~6月份,『新能源』车新车降价车型的降价力度算术平均达到2.3万元,降价力度达到12%。

如火如荼的价格战带来了什么呢?

2014年,国内汽车产销分别为2372.29万辆和2349.19万辆,这一年全国汽车制造业利润率约为8.99%;2024年,国内汽车产销量双双超过3100万辆,创下历史新高,但此时汽车行业利润率已跌至4.3%;2025年,这种“增产不增收”的怪象仍在延续,2025年1-3月,汽车产量达751万台,同比增长12%,但行业利润率仅为3.9%。

相较十年前,汽车行业的利润已经腰斩。考虑到已经纳入车企们上涨的利润数据,这样的行业利润下跌更令人胆寒。

当供应商失去了利润空间,它们最可能会做什么?

此次充电宝风波的罪魁祸首——安普瑞斯(无锡)就是最好的反面教材。

有调查显示,罗马仕充电宝的电芯成本占比从早期的42%降到了现在的28%,而69元售价的产品还进一步简化了电路保护模块,同时还转向采购B/C级瑕疵电芯或放任供应商偷工减料,甚至为掩人耳目,采取了正/次品混用的做法,最大限度混淆检查流程,最终引发这次空前的行业震荡。

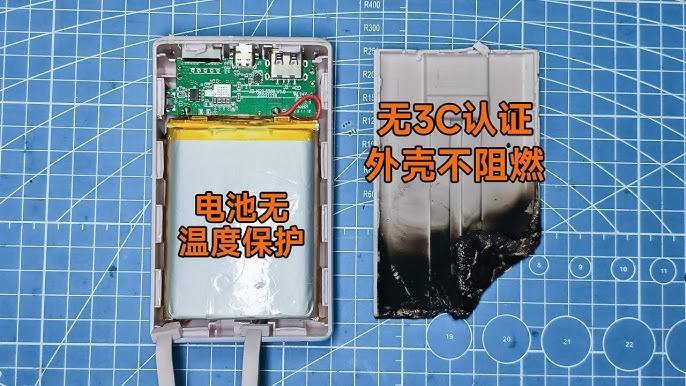

罗马仕召回风波后,有相关人员拆解了罗马仕召回批次的充电宝,产品明显做工更差、缺少温度保护设计、充电效率低且外壳并不阻燃等多重问题。

国家市监局的数据也证实了这一点,在近期抽查的149批次充电宝中竟然有65批次不合格,不合格率高达43.6%,较2025年的19.8%翻倍,印证行业整体失守。

最后的安全风险由谁来承担呢?正是以为自己买到“便宜又大碗”的消费者。

由于产品特性,短时间内消费者难以辨别的产品质量差异,但低价却是实实在在的驱动力。当低价成为首要甚至唯一的目标,便会有厂商不断突破底线,利用低价抢占市场份额,要么压缩供应商利润空间、要么倒逼合规厂商降低标准参与竞争,最终形成劣币驱逐良币的恶性循环。

这一次充电宝暴雷就是“低质低价扩张”的必然结果,表面是产品安全问题,实则暴露了产业链深层的系统性矛盾,是“低价内卷驱动增长”模式的反噬。而『新能源』车行业正站在相似岔路口,无序内卷导致成本压缩,成本压缩导致产品妥协,产品妥协反噬行业发展。

殊途同归

可有人会说,低价不是理所应当吗?

从长远来看确实如此,但降本增效应该是一个循序渐进的过程,供应商们不断更新自己的技术与生产方案,力求做到越来越“物美价廉”,但价格战导致的短期成本迫降,供应商迫于生存危机,只会更看重短期利益,无心也无力创新,最后的结果可能只有“价廉”而没有“物美”。

著名经济学家阿克尔洛夫曾提出过一个“柠檬市场”理论,大意是指:如果买家不知道商品的真实价值,便只能通过市场平均价格来判断商品价值,同时也因为难以分清商品的优劣,只愿意付出平均价格或更低的价格;而对于卖家而言,同样的价格下,提供更好的商品会更加吃亏,不如用更低质量、更便宜的商品换取更高的收益。于是高于平均价格的优质商品便会逐步退出市场。

最终,产品质量与产品售价会不断互相作用,最后只留下低质量、低价格的商品,此时即便还有人想要选择高质量的产品,也会因为高价而被其他人嘲笑是犯傻。

无论是“柠檬市场”还是“内卷反噬”,都指向了一个结果——劣币驱良币。

回到车市,面对愈演愈烈的价格战,在今年的电动汽车百人会论坛上,工信部、发改委、国资委罕见联手,总结车市“内卷竞争”的六大乱象:卷成本、卷技术、卷资金、卷用户、卷关系、卷舆论。中汽协理事长董扬更是警告⚠️:这已伤及产业根基。

以无序“价格战”为主要表现的“内卷式”竞争,是行业效益下降的重要因素,严重影响企业正常经营,冲击产业链供应链安全,把产业发展带入恶性循环,而最终的结果都将由消费者承担。

警惕“『新能源』车的罗马仕”

无论是充电宝行业还是『新能源』车行业,都揭示了制造业快速发展期的深层矛盾——

对消费者而言,“柠檬市场”与“内卷反噬”让性价比成为至高“迷信”;对企业而言,技术突破乏力,需求只能倒逼“风险创新”;对产业链而言,低价竞争扼杀创新动力,供应链失控转嫁风险;对监管而言,制度滞后于产业复杂度,监管赶不上变化。

面对恶性内卷,好不容易活下来的企业为了生存不顾一切,本应是最低要求的国家标准成了厂商们的最终目标,试探成本的底线同时,也是也在试探质量的底线,而这些结果最终也会反映到消费体验中。如今,充电宝行业与『新能源』行业的困境如出一辙,但我们一定不希望见到“『新能源』车的罗马仕”。

如何避免呢?往小了说,企业应当担起自己的责任,不仅要优化质检流程,还要坚守行业的底线;往大了说,行业应该避免“以价格抢市场”的无序竞争,为企业、也为供应链保留合理的盈利空间与创新余地;与此同时,相应监管部门也应该实时优化质检流程,提升认证门槛,重塑行业信心。

而作为消费者的我们,应当警惕“性价比的代价”,不要成为劣币逐良币的“罪魁祸首”。