在人们的普遍认知中,金刚石(即钻石)特指具有立方晶体结构的sp³型碳单质。然而鲜为人知的是,sp³碳家族中还存在着一种结构奇特的六方金刚石。作为碳元素sp³杂化的另一种同素异形体,理论研究表明,六方金刚石的机械性能将远超越传统立方金刚石,使其成为材料科学界竞相追逐的圣杯级超硬材料。遗憾的是,高纯度六方金刚石的合成面临极大的挑战,导致其宏观存在一直处于争议中。近日,北京高压科学研究中心的杨留响研究员,杨文革研究员,以及毛河光院士与中国科学院西安光机所罗端研究员带领的国际研究团队成功制备出百微米至毫米级的高纯度类单晶块体样品。该研究表明,六方金刚石的力学性能可与立方金刚石相媲美,且与仅具有单一碳-碳键长的立方金刚石相比,六方金刚石呈现出两种不同的键长分布,且层间距显著缩短,这种独特的碳原子堆垛方式,将有效克服立方金刚石的密堆积面易滑移的弱点。相关结果以《Synthesis of bulk hexagonal diamond》为题发表于Nature杂志。

金刚石因其无与伦比的硬度、卓越的热传导性以及优异的光学特性,被公认为超硬磨料、高效散热器件、生物传感器、量子计算元件和光子学器件的理想材料。这些卓越性能源于其独特的晶体结构特征:由sp³杂化碳原子构成的完美四面体配位网络。1962年,理论研究表明,还存在一种与立方金刚石结构相似但性能更为优异的同素异形体——六方金刚石。这一预测激发了科学界对合成具有超硬特性且结构更趋完美的六方金刚石的持续探索。天然六方金刚石最初于1967年在陨石样本中被发现,为纪念晶体学先驱Kathleen Lonsdale教授,该矿物被命名为Lonsdaleite。过去六十余年间,研究人员通过动态冲击加载、静态高压压缩等多种技术路线尝试在实验室合成六方金刚石。然而由于六方金刚石的形成能量高于普通金刚石,导致其往往与立方金刚石、无定形碳或未转化石墨相共存,难以获得高纯度六方相金刚石,这严重制约了对其本征物性的深入研究。

经过近十年的持续攻关,北京高压科学研究中心与中国科学院西安光机所科学家带领的国际研究团队通过采用金刚石对顶砧技术,在可控高温高压(准静水压条件)下,成功将高质量石墨单晶前驱体转化为百微米级、高度有序的六方金刚石。团队借助原位单晶X射线🩻衍射技术,首次精确揭示了石墨-六方金刚石相变过程中的晶体学取向关系,系统阐明了其相变机制,并确认了合成样品特有的三重孪晶结构。为实现六方金刚石力学性能的准确表征,团队进一步开发了大腔体压机合成工艺。通过优化固体传压介质组合,有效抑制了差应力效应,最终在20 GPa/2073 K的极限条件下,成功制备出毫米级六方金刚石块体样品。

传统研究中,立方金刚石与六方金刚石的X射线🩻衍射峰高度重叠,这一直是两相精确鉴别的关键瓶颈。本研究突破性地获得了具有明确单晶衍射特征的六方金刚石样品,其XRD图谱清晰可辨。为进一步确证产物的六方相结构,研究团队通过高分辨透射电镜的原子级成像、X射线🩻拉曼散射的电子结构分析、电子能量损失谱的化学键合表征以及紫外拉曼光谱的振动模式解析,多维度证实了六方金刚石作为sp³杂化碳同素异形体的结构本质。这一系统性研究不仅终结了60多年关于六方金刚石宏观存在的争议,更为接下来将六方金刚石作为新一代高性能功能材料的开发奠定了坚实基础。

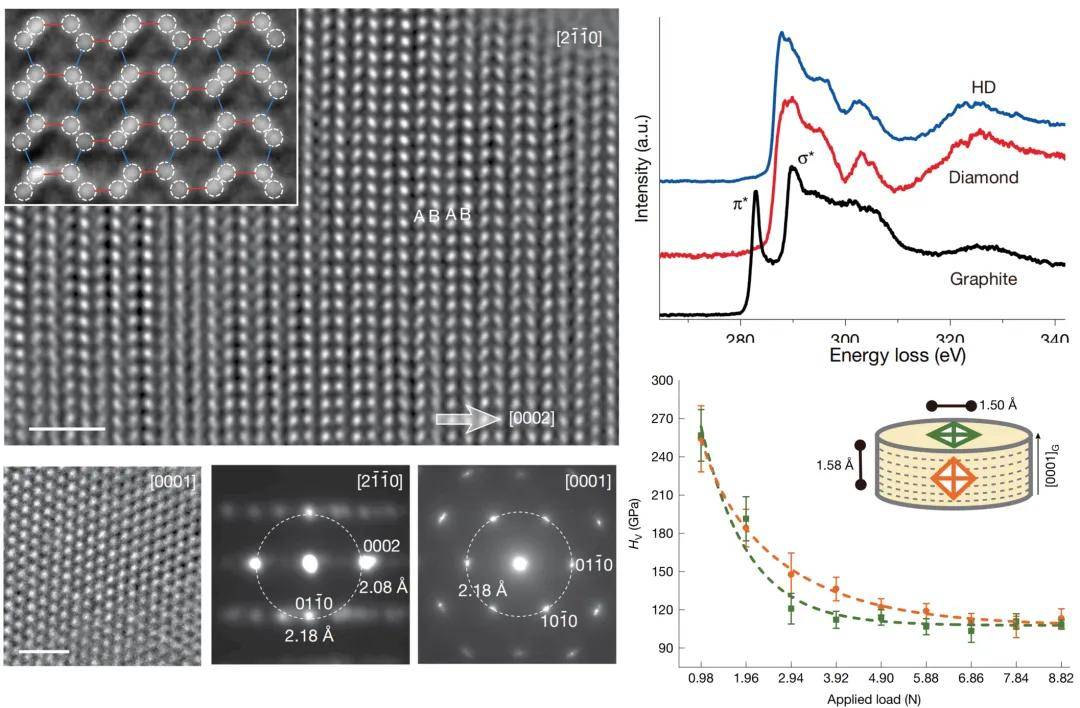

jrhz.info“高分辨透射电子显微镜🔬原子级成像结合显微拉曼光谱分析均证实了六方金刚石存在独特的键合特征:其层内和层间碳原子分别呈现两种不同的键长分布,而且六方金刚石的密排面通过更短且更强的碳-碳键相互连接,这种特殊的键合构型从本质上克服了立方金刚石密排面易发生晶格滑移的结构缺陷。该发现为理解六方金刚石可能展现出的优异力学性能提供了关键的结构依据。”杨文革研究员解释。

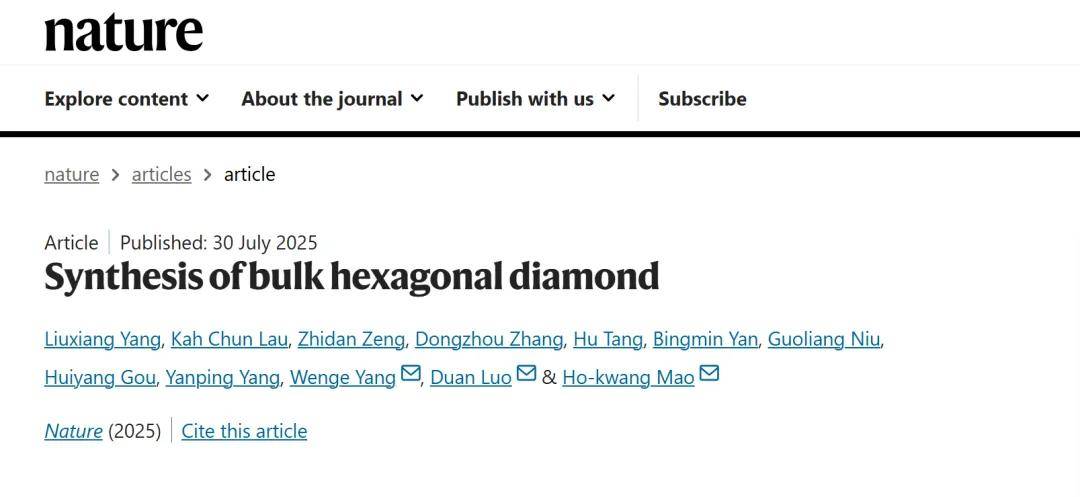

图1:高温高压合成的块体六方金刚石(左上:DAC中合成,左下:大腔体压机中合成)和六方及立方金刚石结构示意图。

图1:高温高压合成的块体六方金刚石(左上:DAC中合成,左下:大腔体压机中合成)和六方及立方金刚石结构示意图。

图2:六方金刚石高分辨透射电镜,选区电子衍射(SAD),及X射线🩻拉曼,硬度测试图。

图2:六方金刚石高分辨透射电镜,选区电子衍射(SAD),及X射线🩻拉曼,硬度测试图。

另外,无论金刚石对顶砧还是大腔体压机合成的六方金刚石相均可以保留到环境条件。硬度测试表明六方金刚石的硬度未达到理论预期值,但仍可媲美传统立方金刚石。"这项研究远未结束,我们这次合成的六方金刚石样品是具有高度取向的类单晶体(三重孪晶),要实现六方金刚石的实际应用,我们仍需进一步优化合成工艺参数,特别是要突破大尺寸单晶制备的技术瓶颈。这一突破将有助于我们全面揭示六方金刚石的本征性能,并推动其未来在工业领域的实际应用。"杨留响表示。

“尽管六方金刚石相已被发现逾半个世纪,其本质谜团仍未完全破解。过去近十年时间里,我们通过40多次重复实验,首次实现了六方金刚石晶体的结构的全面解析。全面、多维度的测量表征对于理解一个高压新相至关重要。”毛河光院士评价。

本项目得到了加州州立大学,芝加哥大学,中国科学院西安光学精密机械研究所,上海前瞻物质科学研究院合作团队的大力支持,以及国家自然科学基金上海市科学技术委员会、上海市极端环境新材料重点实验室的资助。