第一作者:博士生何彬彬

通讯作者:刘明杰教授,赵立东教授,李景教授

第一单位:北京航空航天大学

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adt2741

Science编辑Phil Szuromi评语

表面功能化的铁磁单层与铁电聚合物之间的共结晶作用,构建出具有机械强度的磁电传感器,可实现高效能磁传感。He等人通过在聚偏氟乙烯基体中引入带有羧酸根基团的磁性硒化钒单层填料,形成了强结晶界面。该界面有效抑制了聚合物链运动,避免了使用过程中的能量耗散。所制备的薄膜具有高达23.6%的磁电容系数,制成的腕戴式传感器性能媲美标准高斯计。

研究背景

磁电(ME)传感技术通过耦合铁电极化与磁化特性,相较于传统霍尔效应和磁阻传感器,具有低功耗和成本效益优势。作为传感性能关键指标的磁电系数,在单相材料中常因铁电性(依赖空d轨道)与磁性(依赖部分填充d轨道)的本征矛盾而受限。为解决这一竞争关系,研究者开发出结合多种铁性组元的复合结构,其磁电系数可比单相材料提升数个数量级。早期范例包括垂直排列的纳米复合材料,如BaTiO3基体中自组装成六方阵列的CoFe2O4纳米柱,这类材料通过独立调控铁性序参量实现协同耦合增强。在各类磁电响应中,以磁场依赖性电容变化为特征的磁电容(MC)效应,因其低功耗和小型化潜力备受器件集成领域关注。然而已报道的磁电复合材料MC系数普遍偏低(通常<1%),这归因于弱应变耦合和界面能量传递效率不足,导致其在需要高灵敏度、快速响应和运行稳定性的应用场景中受限。磁电传感技术为柔性传感器开辟了新路径,能够以极低功耗实现电场与磁场的精准检测。然而,弱磁电效应和整体性能不足——尤其在机械应变条件下——长期制约其实际应用。

研究问题

本研究通过界面共结晶策略,成功制备出强韧的聚合物-无机纳米复合磁电材料。利用二硫化钒(VSe₂)单层上的重氮化学,本文在铁磁性的VSe₂与铁电性聚偏氟乙烯(PVDF)纳米晶体间构建了亚分子级平坦界面。这种高结晶度界面因可移动聚合物链极少,既能抑制能量耗散又可强化界面能量传递。所得可规模化制备的复合薄膜展现出23.6%的卓越磁电容系数,其磁电检测速度较传统传感器提升近10倍,为热电制冷器等多功能材料与可穿戴设备的集成提供了新可能。

jrhz.info图文解析

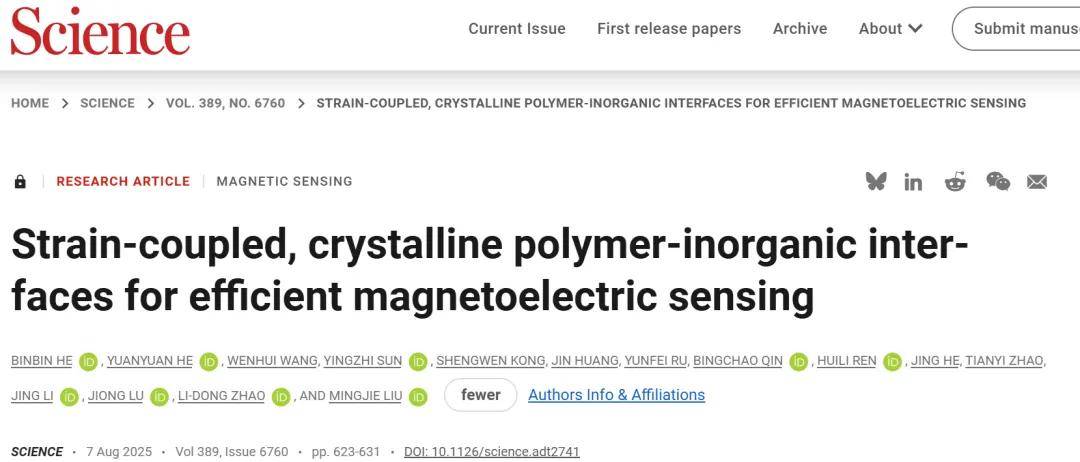

图1| 强韧磁电薄膜的制备工艺

图1| 强韧磁电薄膜的制备工艺

要点:

1.本文通过铁磁性无机单层与铁电聚合物之间的界面共结晶技术,开发出高性能磁电纳米复合材料。表面功能团促进了VSe2单层在聚合物基体中的晶格弛豫,形成了亚分子级平坦界面,促使聚偏氟乙烯(PVDF)结晶为极性β相。这种高效能量传递界面同时增强了机械与磁电性能,实现了101.4 pm V−1的压电系数和1180.6×10−3 V m N−1的压电电压系数(图1A)。所得薄膜展现出巨大磁电耦合效应,创下23.6%的磁电耦合系数纪录。本文展示了其在可穿戴磁电传感器中的应用潜力,其超快响应速度(1 m s−1)较传统传感器提升约10倍,并首创了能通过磁电耦合检测多源磁场的磁电传感器。

2.传统颗粒基磁电复合材料易形成无序晶体,导致高能耗界面和弱磁电耦合。本文设计的层状磁电薄膜采用亚分子级平坦界面,将表面功能化的VSe2作为铁磁纳米填料单层定向排列于聚合物基体中。得益于有序β相PVDF纳米晶的高含量与高效能界面(图1B),该薄膜实现了强铁电性与磁电耦合。具体而言,本文利用VSe2的金属特性,通过重氮化学在其单层上接枝致密的对羧基苯功能团(标记为VSe2-COOH以突显表面羧基)。这种改性解决了表面能导致的褶皱和团聚问题,在有机基体中形成亚分子级平坦纳米片。这些无表面悬键的铁磁纳米片在PVDF基体中展现出优异相容性(可达25wt%),确保了纳米复合材料完美的界面匹配。VSe2-COOH表面丰富的羧基还通过氢键为β相PVDF提供成核位点(图1C)。其均匀分散形成超大比界面面积,有利于通过剪切流实现溶液加工取向。采用纳米限域-去湿法(图1D),非晶态PVDF在VSe2-COOH纳米片上成核,聚合物链与纳米片在超润湿基底上协同取向。该工艺实现了PVDF在亚分子级平坦界面内的纳米结晶,制备出大面积层状超晶格薄膜。铁电性PVDF与铁磁性VSe2-COOH单层的高结晶度、高效能量传递及相干界面的协同作用,共同强化了溶液加工超晶格的性能,最终产生巨大磁电效应和卓越的综合传感性能。

图2|VSe₂单层、VSe₂-COOH单层及PVDF-VSe₂-COOH超晶格的结构表征

图2|VSe₂单层、VSe₂-COOH单层及PVDF-VSe₂-COOH超晶格的结构表征

要点:

1.为深入探究剥离VSe2的原子结构,本文进行了高分辨透射电子显微镜🔬(TEM)和原子分辨率扫描透射电子显微镜🔬(STEM)分析(图2A-C)。其面内晶格常数为3.35埃,与已报道的八面体1T-VSe2数值高度吻合。综上,系统化的显微表征证实:通过简易电化学剥离法合成的VSe2纳米片具有大横向尺寸、原子级厚度和纯净的1T相晶体结构。

2.作为功能化演示,本文采用4-羧基苯重氮四氟硼酸盐(CBD)验证VSe2表面功能化的普适性。VSe2的金属特性使其能够发生亲电耦合反应,从而实现对位羧基苯功能基团的均匀包覆(图2D)。傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析证实了这些功能基团的存在:重氮盐前驱体在2300 cm−1处特征N2+振动峰的消失表明前驱体已被彻底清洗,VSe2表面无物理吸附残留(图2E);而羧基(3438和1740 cm−1)与芳香环(1548 cm−1)对应振动峰的出现,则确证了对位羧基苯功能基团在VSe2上的共价键合。

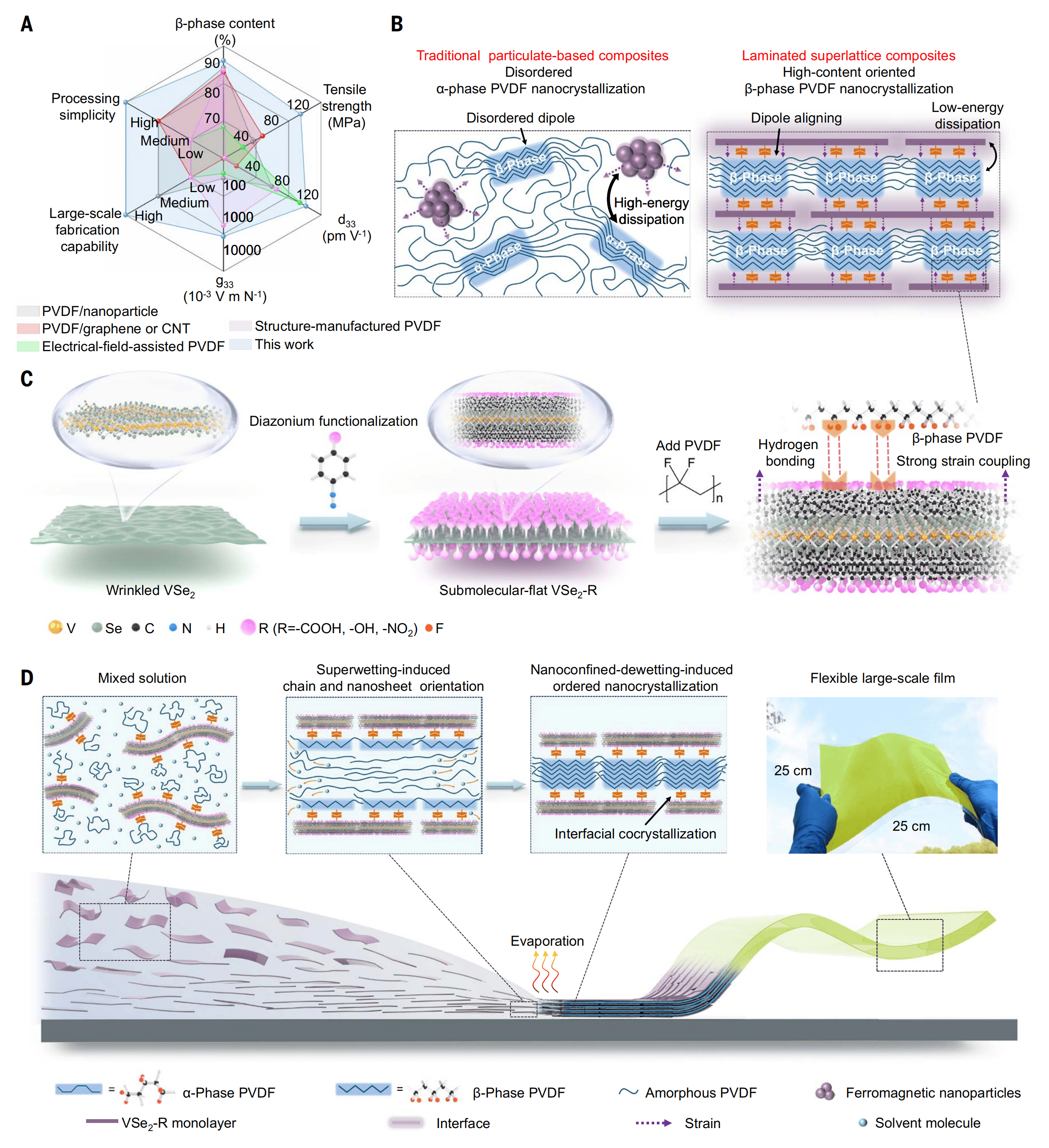

图3| PVDF-VSe₂-COOH超晶格的结晶特性与界面相互作用表征

图3| PVDF-VSe₂-COOH超晶格的结晶特性与界面相互作用表征

要点:

1.原位X射线🩻衍射技术动态揭示了PVDF-VSe2-COOH薄膜的形成过程(图3A、B)。随着层间溶剂蒸发,二维XRD图像中的德拜环显示VSe2-COOH纳米片与层间受限的PVDF共同结晶形成超晶格薄膜。24分钟后,沿VSe2-COOH晶体c轴方向出现(001)晶面特征衍射峰的圆弧形信号,表明纳米片在干燥过程中取向排列增强。

2.当层间溶剂持续挥发导致层间距缩小时,VSe2-COOH纳米片层间受限的PVDF转变为极化β相,其标志是在20.6°处出现新的XRD衍射峰。这种同步结晶过程持续至滴铸后34分钟,最终形成共结晶的PVDF-VSe2-COOH超晶格薄膜,其VSe2-COOH与β相PVDF的XRD半峰宽均较窄。XRD图谱分峰拟合显示,当VSe2-COOH纳米片填充量达25%时,PVDF的β相转化率最高可达86.8%(图3C)。

3.差示扫描量热法与原子力显微镜🔬分析同样证实VSe2-COOH填充能有效促进结晶转化。添加25%VSe2-COOH纳米片使结晶度(Xc)提升至60.19%,显著高于纯PVDF的45.40%。通过原子力红外光谱(AFM-IR)直接绘制分子构象分布图(图3E、F),选取976、1273和1232 cm−1三个特征峰分别对应PVDF的α、β和γ相红外信号。结果表明VSe2-COOH纳米片的引入促使PVDF基体整体转化为极化β相。

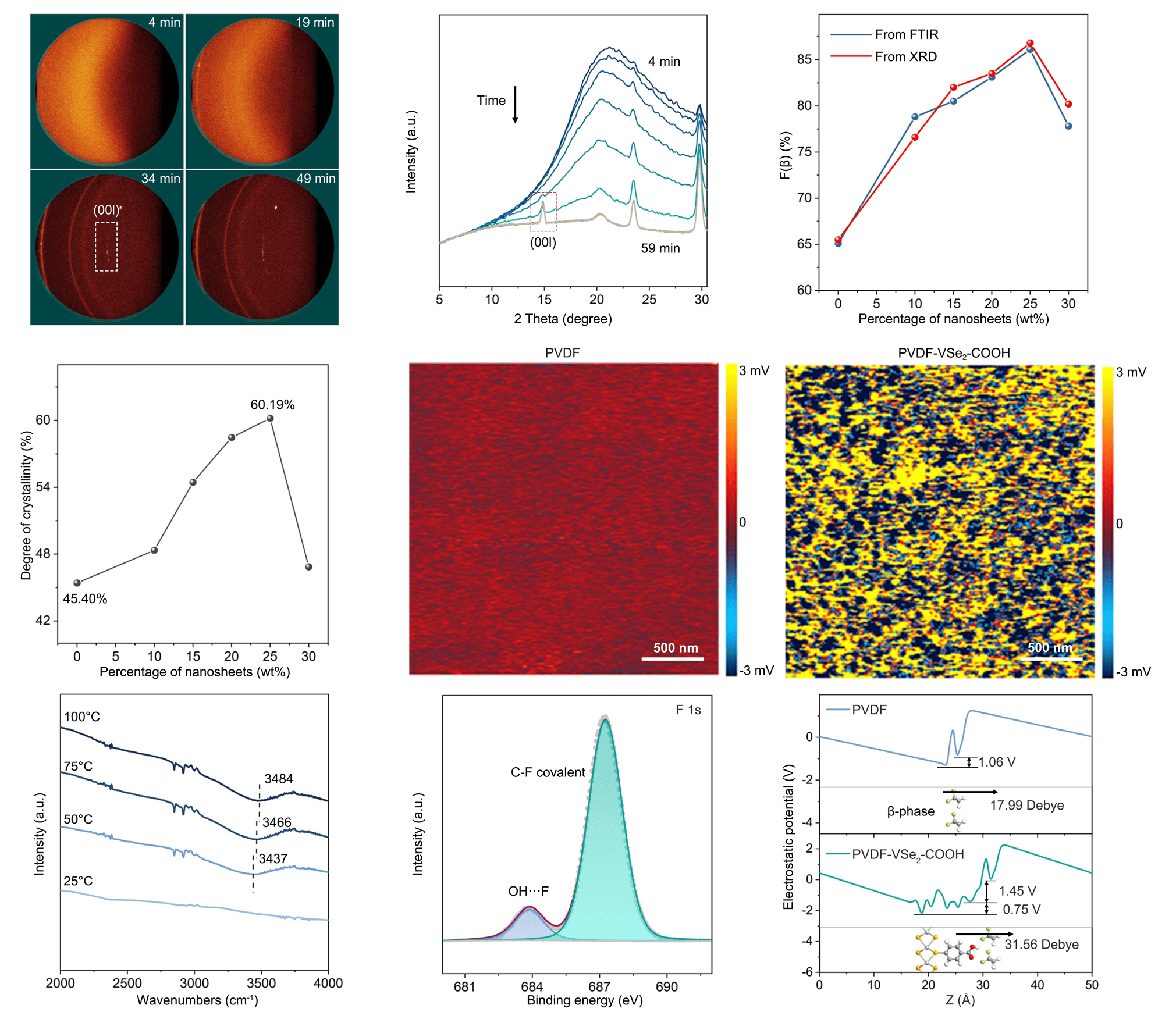

图4| 纳米复合材料的铁性特性分析

图4| 纳米复合材料的铁性特性分析

要点:

1.通过开关谱压电力显微镜🔬(SS-PFM)技术,本文在纳米尺度分辨率下实时观测了PVDF-VSe2-COOH薄膜的纳米畴翻转行为。选定区域显示出标准的180°翻转滞后回线和蝶形振幅回线,这些特性均随直流偏压(Vdc)变化而变化(图4A和B)。铁电畴翻转现象也被观察到,证实了该薄膜具有纳米级铁电与压电特性。根据振幅-电压曲线的斜率,并利用DART模块中的简谐振荡器(SHO)参数消除共振放大效应后,计算得出有效压电系数(d33)为101.4 pm V−1。

2.为评估铁电性,本文测量了介电常数随温度的变化关系(图4C)。填充的VSe2-COOH纳米片因其对β相的结晶促进作用及与PVDF基体的有效界面相互作用,将复合材料的居里温度(自发极化消失的临界温度)提升至156.9℃。此外,本文评估了压电电压系数(g33)——这是铁性材料传感与能量收集应用的关键品质因数。PVDF-VSe2-COOH薄膜的g33值达到1180.6×10−3 V m N−1。通过对比d33和g33等关键参数(图4D)可以看出,这种超晶格薄膜的综合压电性能超越了其他柔性压电材料。

图5| 磁电传感器的多元化应用展示

图5| 磁电传感器的多元化应用展示

要点:

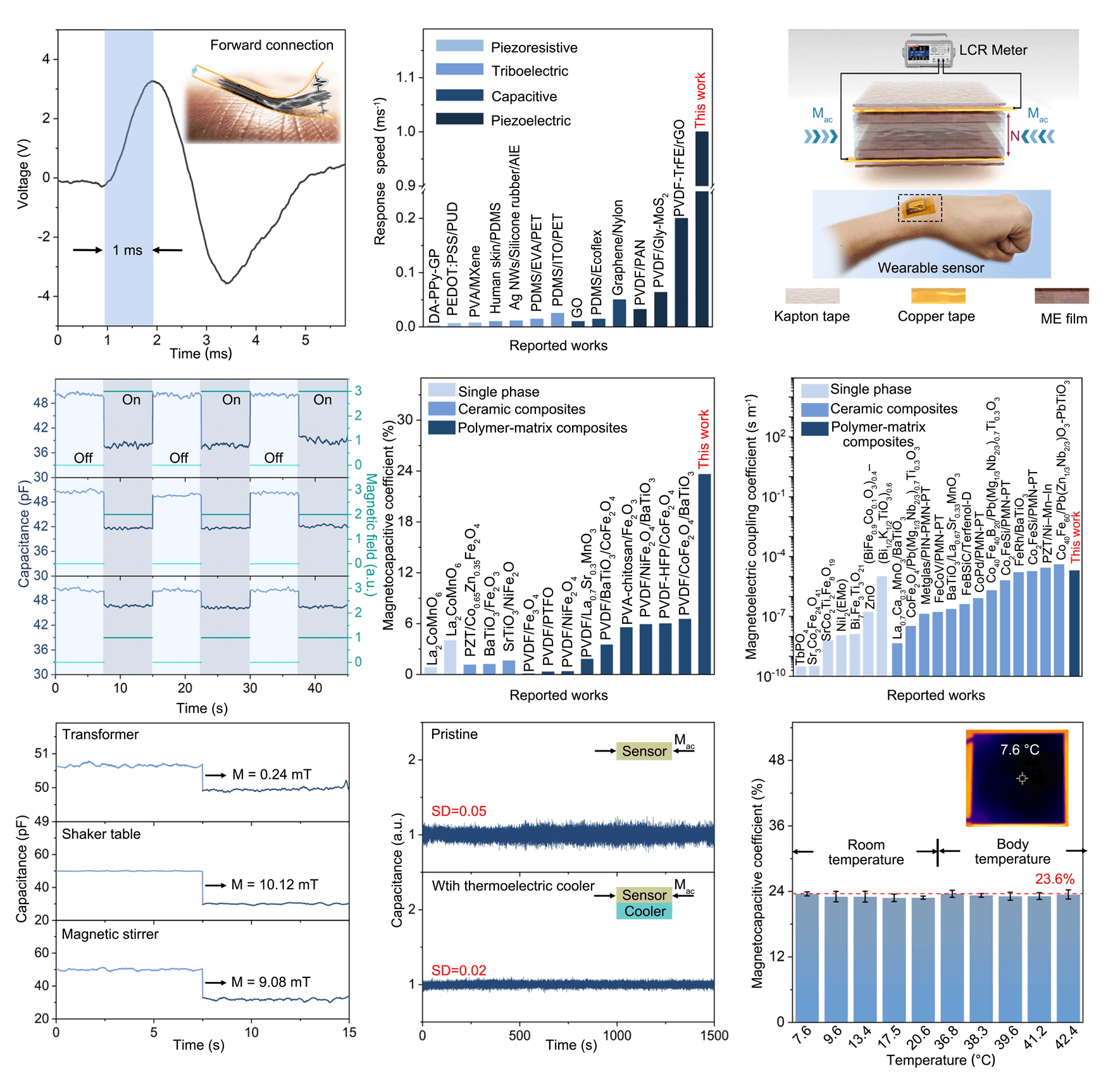

1.为准确量化PVDF-VSe2-COOH薄膜的响应时间,本文采用广泛使用的"极性切换"测试方法测量其电压输出。反向连接测试中相同的信号幅度证实脉冲信号源自压电效应(图5A)。检测到的响应时间约为1毫秒,相较于传统力传感器实现了10倍的响应速度提升(图5B)。

2.在概念验证型可穿戴磁电容传感器中,本文利用了PVDF-VSe2-COOH薄膜的直接磁电耦合特性。如图5C所示,该薄膜的磁电效应实现了磁场与电容的直接耦合。当暴露于交变磁场(AC模式)时,使用便携式LCR表即可检测到明显的电容变化。值得注意的是,该薄膜可采用多层堆叠构型以增强信噪比,表现出准层数依赖的增强特性(图5D)。

总结展望

本文通过界面共结晶诱导的强应变耦合效应,开发出一种高能效柔性磁电聚合物-无机传感器。该传感器采用层状结构设计,由平行排列的铁磁性VSe₂-COOH单层与层状铁电PVDF纳米晶体复合而成。具有原子级厚度和强二维铁磁特性的VSe₂-COOH纳米填料,在PVDF基体中呈现可混溶分散状态并展现出优异的界面匹配行为。通过纳米限域去润湿诱导的有序纳米结晶工艺,借助剪切流动实现了面内堆叠的亚分子级平坦VSe₂-COOH纳米片与高度有序的PVDF晶体层状结构,从而大规模制备出磁电超晶格薄膜。所制备的纳米复合薄膜兼具出色柔韧性、卓越力学性能和优越磁电特性,在可穿戴磁电传感器领域展现出多样化应用前景——特别是作为磁电容传感器应用时,基于集体磁电效应实现了高可控性与可操作性。这一研究成果不仅提供了磁电超晶格薄膜的制备方案,更为热电制冷器等多功能模块在微型可穿戴设备中的集成开辟了新途径。此类磁电薄膜有望推动新一代可穿戴电子发展,其与热电器件的无缝集成将为磁电传感器设计带来增强的热管理能力。