办卡关注公众号:找卡乐园

这里将是您揭秘流量卡真相、探索优质正规流量卡办理的一站式平台。让我们一起,明智选择,畅享无忧网络体验!

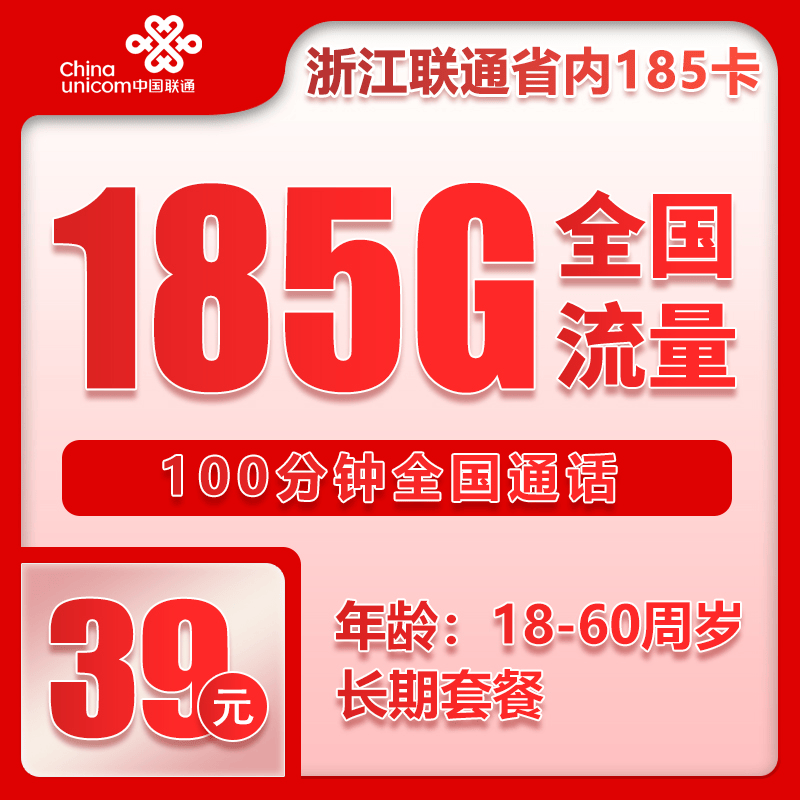

温馨提示:选卡前请认真看好套餐详情,以免开卡失败。(如年龄、地区等限制)

年轻人为什么排斥热搜_年轻人逃离『社交媒体』原因🌪️ 不知道你有没有这种感觉:每天打开『社交平台』,满眼都是热搜、热点,但仔细一看,却觉得离自己的生活无比遥远。越来越多的年轻人,正在对这些看似火爆的“热搜”内容按下“忽略键”,甚至开始主动远离那些曾经耗费大量时间的『社交媒体』。这究竟是怎么回事?是一种暂时的厌倦,还是一种更深层次的转变?今天,我们就来聊聊这场静悄悄发生的“数字迁徙”。

一、热搜疲劳症:当“被代表”成为常态

不知道从什么时候开始,“年轻人”成了热搜榜上的常客。“年轻人为什么不爱结婚了?”“年轻人为何挤爆3.5分餐厅?”“脆皮年轻人”……仿佛任何一个话题,只要贴上“年轻人”的标签,就能轻松收割一波流量。

但年轻人自己怎么看?不少年轻网友表示,自己常常“被代表”,对这些强加的话题并不买账。

- •

- 真实感的缺失:许多热搜话题的结论与年轻人的真实想法、真实形象之间相差甚远。例如“超六成大学生计划生育,近九成00后毕业生愿意加班”这类话题,常被年轻人吐槽“离谱”。

- •

- 焦虑的贩卖:平台常常利用年轻人的生活细节来贩卖焦虑,如“为什么年轻人喜欢独居”“为什么年轻人喜欢熬夜”等。这些话题尽管指向不同,却往往精准戳中青年的现实痛点——经济压力,无形中放大了生存困境。

- •

- 标签化的形象:热搜倾向于将青年打造成“穷”“单身”甚至是“底层”的单一形象,这种标签化的围观,让年轻人感到不适和抗拒。

二、深度剖析:排斥与逃离背后的五大真相

为什么年轻人会患上“热度排斥症”,并选择逃离『社交媒体』呢?原因是多方面的。

1. 信任感的崩塌:人造热度的反噬🤨

经历过太多次“网红景点”照骗、热搜剧集质量堪忧、热点事件频繁反转后,年轻人对这类“人造热度”产生了本能的警惕。当营销大于实质,热度就成了“狼来了”的故事,消耗着年轻网民的信息消费信任。他们宁愿让“热点再飞一会”,甚至主动回避,以避免被“戏弄”。

2. 对“超加工内容”和“敌意『互联网』”的厌倦

当下的『社交平台』,正被AI生成的“垃圾内容”大量占领。这些内容像“预制菜”,能刺激『多巴胺』,但信息价值极低。同时,『互联网』环境变得充满“敌意”:侵入性广告、诱导点击的陷阱、刻意制造的操作不便……平台的设计似乎更倾向于榨取用户价值,而非提供良好体验。在这种环境中穿梭,令人筋疲力尽。

3. 对个性化与自主权的追求

新一代年轻人普遍追求个性化,“羊群效应”在他们身上减弱。他们不希望自己的品味和思考千篇一律。因此,跟随热点的潮流变得不再那么有吸引力,信赖自己的判断、专注自己真正感兴趣的小圈子,成为更自主的选择。

4. 精力的有限:现实生活的重压

“军大衣更有性价比”的消费观念流行背后,是年轻人面对经济环境和生活压力(如购房、赡养老人)的务实选择。当生存成本提高,求职越来越“卷”,年轻人不得不将更多精力投入到自我提升和应对现实挑战中。分配给“刷热搜”的闲适心情和精力,自然就变少了。

jrhz.info5. 对真实连接的渴望

『社交媒体』的初衷是连接,但现在很多平台“媒体”的属性远大于“社交”。当平台充满了表演、营销和浅层互动时,年轻人会感到孤独。他们渴望的是有温度的、真实的交流,而不是在无数个“美女『机器人』️”和算法推荐的内容中虚度光阴。

三、超越排斥:一场静默的“数字主权”宣言

年轻人的这种排斥和逃离,并非简单的消极抵抗,更像是一场主动的“『互联网』再驯化”实践和价值回归。

- •

- 反驯化实践:年轻人开始有意识地屏蔽信息流推广、对热搜表示不信任,这是在向平台的操控机制说“不”。

- •

- 再驯化努力:他们主动寻找或构建更小众、更私密的“部落”和“花园”,如高质量的微信群、Discord频道或知识星球,追求更深度的、基于信任的互动。

- •

- 从流量到价值:商业模式的核心正在悄然变化,从追逐广度的流量变现,转向经营深度的信任经济。一个拥有一万名忠实订阅者的创作者,可能比一个百万粉丝的网红活得更滋润,也更能创造真实价值。

四、未来展望:热度之后,什么才是真正的趋势?

当流量的旧神日渐黄昏,新的图景正在展开。未来的注意力,可能会流向这些地方:

- •

- 💎 “小而美”的社群价值凸显:基于共同兴趣、价值观建立的“数字部落”,将提供更强的归属感和信任基础。

- •

- 🔍 知识与技能的深度沉淀:能够提供系统化知识、解决实际问题的专业内容,其长期价值将超越短期的热点流量。

- •

- ❤️ 体验与情感的真实连接:无论是线上还是线下,能够带来真实体验感和情感共鸣的产品与服务,将更受青睐。

据《金融时报》分析,全球『社交媒体』的日均使用时长在2022年见顶后已持续下降,而引领这一趋势的,正是最年轻的用户群体。这场无声的撤退,或许预示着一种更具决定性的变化:人们衡量成功的标准,正从粉丝数、点赞数等“疯狂的仪表盘”,转向对信任、关系和连接质量的追求。

独家数据视角:有研究指出,三十年后,中国20-39岁年龄段的消费总量占比将显著下降。这一深刻的人口结构变化,意味着每一个年轻人的注意力与消费选择将变得更加珍贵,也迫使平台和内容创作者必须提供更真实、更有价值的东西,才能赢得他们的青睐。当下的年轻人,正在用他们的点击和选择,投票决定『互联网』的未来形态。