在数学的浩瀚宇宙中,有些名字如恒星般永恒闪耀,而他们之间的光芒交织,往往构成了科学史上最引人遐想的图景。2026年,正值德国数学家伯恩哈德·黎曼诞辰二百周年,当我们回溯这位以黎曼猜想震撼后世的数学天才的学术生涯时,一个看似简单却耐人寻味的问题浮现出来:那位被誉为数学王子的卡尔·弗里德里希·高斯,真的是黎曼的导师吗?

卡尔·弗里德里希·高斯

这不仅是学术谱系上的一个考据问题,更是一把钥匙,能帮助我们打开19世纪中叶哥廷根大学那扇充满古风与现代性交织的学术之门,窥见在那个现代研究学派尚未成型、科学巨星仍以孤独姿态闪耀的时代,知识是如何在若即若离的交流中悄然传承的。

01 哥廷根的双子星:当年轻的天才遇见年迈的王者

1846年春天,一位名叫伯恩哈德·黎曼的19岁青年,怀揣着对数学的炽热渴望,踏入了哥廷根大学的校园。此时的哥廷根,虽仍顶着德国学术圣地的光环,却已不复往日的辉煌。七年前那场著名的哥廷根七君子事件——七位教授因抗议国王废除宪法而被解雇——给这座学府蒙上了阴影,学生人数从巅峰时期的1400人锐减至560人,学术氛围中弥漫着压抑与不安。

伯恩哈德·黎曼

而在这座略显萧瑟的校园里,一位68岁的长者依然如一座孤峰般矗立,他就是卡尔·弗里德里希·高斯。此时的他已经完成了人生大部分的辉煌成就:从少年时期发现正十七边形的尺规作图法,到用最小二乘法和三次观测便找回谷神星的天文学奇迹,再到奠定曲面内蕴几何的《曲面的一般研究》——高斯早已是欧洲科学界公认的巨擘,被尊为数学王子。

黎曼入学时,高斯已很少亲自指导年轻学生。这位年迈的学者更像是一位隐居的君王,专注于自己的天文学观测和尚未发表的研究。按照当时的大学制度,学生注册课程后需直接向教授支付学费,最多可选修六门课。黎曼谨慎地选择了高斯的最小二乘法课程,同时选修了施泰因教授的定积分和高斯弟子戈德施密特的地磁学。

然而,教室里的高斯与黎曼想象中的数学巨人似乎存在距离。高斯授课时严谨而克制,更像是在展示已完成的完美建筑,而非带领学生探索未知的工地。黎曼在给家人的信中坦言,哥廷根的数学教学“远不如柏林先进”。一年后,这位渴望前沿知识的年轻人毅然转往柏林大学,在那里,他遇到了古斯塔夫·狄利克雷、雅可比和艾森斯坦等充满活力的数学家,如饥似渴地汲取着当时最先进的数学思想。

古斯塔夫·狄利克雷

有趣的是,正是在柏林期间,黎曼反而更深入地钻研了高斯的著作。他通过图书馆借阅了高斯关于保角映射的开创性论文——这是在哥廷根时因不敢直接向高斯求助而未能获得的文献。这种“远距离的追随”似乎预示了两人关系的基调:黎曼在高斯思想的熏陶下成长,但这种熏陶更多是通过阅读其著作,而非面对面的指导。

02 博士论文:一场没有指导的学术成人礼

1851年,黎曼回到哥廷根,准备完成他的博士学位。他提交的博士论文题目雄心勃勃:《单复变函数一般理论的基础》。这篇论文后来被公认为现代复分析的开山之作,其中引入了革命性的黎曼曲面概念,为处理多值函数问题提供了全新的几何视角。

然而,历史记录显示,高斯在这篇论文的写作过程中几乎没有提供直接指导。黎曼在11月24日写给弟弟威廉的信中透露了一个耐人寻味的细节:当他向高斯提交论文后,高斯坦言自己多年来一直在准备一篇涉及类似主题的论文,并且早在52年前的博士论文中就表明要撰写这一主题。

“周六我见到高斯时,他还未阅读我的论文,”黎曼写道,“但他告诉我,多年来他一直在准备一篇论文(目前仍在撰写中),其主题与我所研究的主题相同,或至少部分相同。”

这段话揭示了19世纪学术指导的独特模式。在当今的研究生培养体系中,导师通常会密切参与学生论文选题和写作的全过程。但在高斯和黎曼的时代,博士生更多是独立完成研究,导师的角色主要在论文完成后进行评审。

高斯对黎曼论文的评审意见同样值得玩味。这位以吝于称赞著称的学者写道:“黎曼先生提交的论文充分证明,作者在该主题所属领域进行了深入透彻的研究,展现出勤奋、真正的数学研究精神,以及值得称赞的、富有成果的自主性。”他称赞论文“表述严谨简洁,部分内容甚至颇具美感”,但也指出“大多数读者可能希望部分章节的结构能更加清晰易懂”。

这是一份典型的高斯式评价:克制而准确,既认可其价值,又保持学术审慎。他明确表示论文“不仅完全达到了博士论文通常要求的标准,还远超这些标准”,但对于论文的具体内容和方法,却未置一词。

黎曼的博士论文确实展现了惊人的原创性。他放弃了柯西等人基于“割线”处理多值函数的方法,转而引入了一个覆盖在复平面上的连通曲面——即后来被称为黎曼曲面的概念。这种几何化的处理方式,使得函数可以在曲面的不同“叶”上取不同值,从而自然地处理了多值性问题。这一构想如此超前,以至于当时能完全理解它的人寥寥无几,连高斯也预见到“大多数读者”会感到困难。

03 学术成人礼:拉丁语辩论与形式主义的较量

获得博士学位在19世纪中期的哥廷根并非易事,尤其对黎曼这样不擅长拉丁语形式的学生而言。当他以为提交论文并通过口试就能顺利毕业时,却遇到了一个意想不到的障碍:哲学院坚持要求他进行传统的拉丁语公开辩论。

时任哲学院院长的海因里希·埃瓦尔德教授——高斯的女婿,哥廷根七君子之一——在收到黎曼的申请后抱怨道:“其申请表和简历中的拉丁语晦涩难懂,几乎难以忍受;不过,在语言类学科之外,目前我们很难期望有人能写出更好的拉丁语。”

黎曼对此极为不满,他在给弟弟的信中抱怨埃瓦尔德“是一个极其迂腐且爱找麻烦的人”,并指出哲学院已经有十年没有举行过公开辩论了。他希望豁免这一要求,但高斯的态度却出人意料地坚定:“没有公开辩论,就不能算是真正的博士。”

高斯的立场基于实用考量:黎曼计划未来申请成为编外讲师,而教授资格认证条例要求,未通过拉丁语正式辩论者必须在认证过程中补上这一环节。与其将来再次面对,不如现在就完成这项传统仪式。

这场公开辩论最终于1851年12月16日举行,成为了一个有趣的学术史注脚。黎曼原本准备了六个与物理学相关的辩论论点,包括“磁流体并不存在”“法拉第的曲线感应理论站不住脚”等颇具挑战性的观点,这些很可能反映了他与物理学家韦伯的密切交流。但最终,他选择了三个与博士论文直接相关的数学论点进行辩护。

在留存下来的辩论草稿中,黎曼清晰地阐述了自己的复函数定义——函数w是z的函数,如果微分dw/dz的值与dz的取值无关——并将此与当时流行的两种定义(包括柯西的定义)进行对比。这场辩论象征意义大于实质内容,更像是一种学术成人礼,标志着黎曼正式被学术界接纳。

04 教授资格认证:高斯最后的要求

获得博士学位后,黎曼并未立即获得教职。按照德国大学体系,他还需要通过教授资格认证,即提交一篇博士后论文并进行一次公开演讲。这一次,高斯再次扮演了关键角色。

1854年,黎曼提交了题为《论函数的三角级数表示》的博士后论文,研究函数用无穷三角级数表示的充分必要条件——这是他在柏林听狄利克雷讲课时接触的问题。高斯的评审意见依旧简洁:“该论文充分展现了作者深厚的学识、出色的判断力和独立研究能力,完全符合其预期目的。”

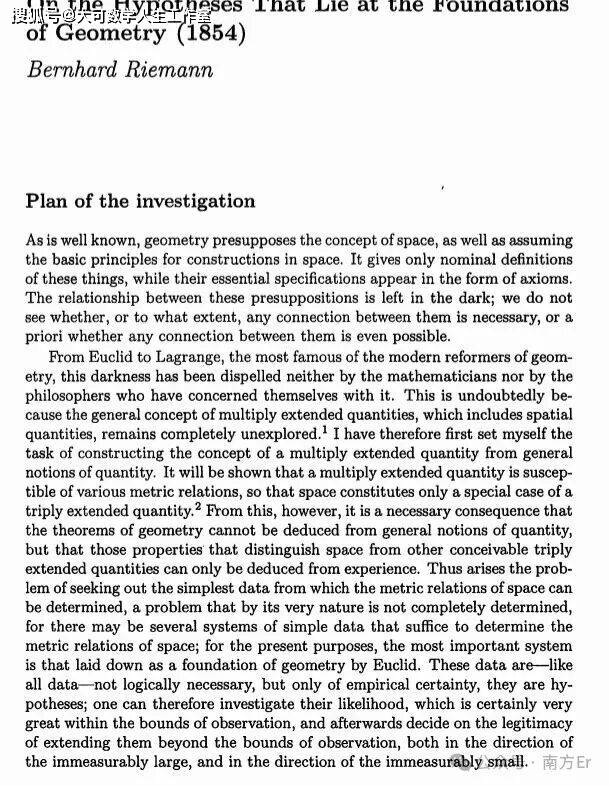

但真正让这次认证载入史册的,是高斯为黎曼的资格演讲指定的题目:《论作为几何学基础的假设》。这个题目看似平凡,却激发了黎曼最富创造力的思考。在准备这次演讲的过程中,黎曼发展出了一套全新的几何观念,后来形成了著名的黎曼几何——这是非欧几何的重要发展,也是爱因斯坦广义相对论的数学基础。

演讲当天,黎曼向一小群教授展示了这些革命性的思想。据威廉·韦伯回忆,高斯对演讲内容赞不绝口。然而,没有任何记录表明高斯曾与黎曼深入讨论过这些几何思想。这篇演讲本身也没有立即发表,而是在黎曼去世多年后,由戴德金于1868年整理出版,才重见天日。

这或许是高斯与黎曼关系中最为吊诡的一点:高斯似乎有一种直觉,知道什么样的题目能激发这位年轻天才的最深潜力,但他却没有(或不愿)亲自指导黎曼如何回答这些问题。他更像是提出谜题的人,而非解题的伙伴。

05 导师还是评审者?重新定义19世纪的学术传承

当我们回到最初的问题——高斯是黎曼的导师吗?答案比简单的“是”或“否”更为复杂。

从形式上看,高斯确实是黎曼博士学位的官方导师,他的名字出现在所有相关文件上,他评审了黎曼的博士论文和博士后论文,他为黎曼的资格演讲指定了题目。按照数学谱系项目(MGP)的记录,黎曼被列为高斯的15名学生之一。

但从实质内容看,两人的关系更接近于评审者与被评审者的关系,而非现代意义上的导师与研究生。黎曼的数学思想主要源自对高斯著作的独立研读、柏林求学期间吸收的多种影响,以及他自身卓越的创造力。他们的直接交流似乎仅限于少数几次正式场合,且更多是高斯作为权威对黎曼工作的评价,而非持续的指导过程。

这种关系模式反映了19世纪中期德国大学的特殊学术生态。那时,现代研究生培养体系尚未建立,所谓的导师制更多是一种形式上的责任归属,而非密切的指导关系。学生享有极大的学术自由,可以自由选课、转学、自主选择研究方向,而教授的职责主要是授课和评审,而非手把手的指导。

黎曼与高斯的关系,更像是两个不同时代的数学天才之间的一种超距作用——正如作者戴维·罗所说,他们的影响传递“更像是一种超距作用”。黎曼通过阅读高斯的著作吸收其思想,高斯通过评审黎曼的工作认可其价值,但两人之间缺少频繁而深入的直接交流。

这种距离感或许部分源于高斯晚年的性格特点,也部分源于当时哥廷根大学特殊的学术环境。哥廷根七君子事件后,大学氛围压抑,师生互动模式更为正式和保守。高斯作为宫廷顾问,更倾向于保持与年轻学者的一定距离,维护其学术权威的形象。

06 学术谱系的迷思:量化传承的局限

数学谱系项目的数据显示,高斯有15名学生,而通过黎曼传承的学术后裔约有4000人,占登记数学家总数的超过三分之一。这些数字令人印象深刻,但也容易产生误导。

正如罗教授指出的,这类统计“在诸多方面都可能具有误导性”。它们基于一种线性传承的假设,但真实的知识传播远比这复杂。黎曼本人很可能没有指导过任何博士研究生——他曾短暂指导过挪威数学家比耶克内斯,但后者并未在哥廷根获得博士学位。

更重要的是,数学思想的传承往往不是简单的师徒传授,而是一个复杂的网络化过程。黎曼的许多开创性工作,如复分析中的黎曼曲面、几何中的黎曼几何、数论中的黎曼ζ函数,都是在前人基础上(包括但不限于高斯)的突破性创新,而后又通过他的著作影响后世,而非通过直接的师生关系。

现代意义上的导师制直到19世纪末才逐渐成形,其特征是教授与研究生之间密切的指导关系、定期的研讨、合作研究等。将这一概念回溯到高斯和黎曼的时代,难免会扭曲历史真相。

07 跨越时空的对话:两种数学风格的相遇

从更深层次看,高斯与黎曼的关系也反映了两种不同数学风格的相遇。

高斯是启蒙运动晚期和科学革命时期的产物,他的数学严谨、精确、追求完美,深受天文学和测量学等应用领域的影响。他的工作风格是深思熟虑、不轻易发表,力求每个结果都达到无可挑剔的完美。传说中,他在发现非欧几何后因担心争议而选择不发表,正是这种谨慎态度的体现。

黎曼则代表了19世纪中叶数学的转型,他的风格更富想象力和几何直观,敢于提出大胆的概念创新,如多维流形、黎曼曲面等抽象概念。他的数学更注重整体结构和内在联系,而不拘泥于细节的完美。黎曼的工作常常是开创性的,但表述上有时不够清晰——正如高斯在评审意见中指出的。

当年轻的黎曼带着他充满想象力的复变函数理论来到高斯面前时,他遇到的是一位以严谨著称的数学巨人。高斯认可黎曼工作的价值,但也保持了一定的距离。这种距离或许源于风格的差异,也或许源于高斯对自身未完成工作的保护——他告诉黎曼,自己也在研究类似问题,这既可能是事实,也可能是一种保持权威的方式。

08 结语:在若即若离之间,数学的前行

1855年2月,高斯与世长辞,此时黎曼刚刚完成教授资格认证不久。他们之间的直接交集就此结束,但黎曼的学术生涯才刚刚开始绽放。在接下来的十年里,尽管饱受健康问题的困扰,黎曼依然在复分析、微分几何、数论、数学物理等多个领域做出了奠基性贡献。

1866年,年仅39岁的黎曼因肺结核在意大利去世,他的许多工作尚未完全展开,留下的黎曼猜想成为数学史上最著名的未解之谜。

回望高斯与黎曼的关系,我们看到的不是现代意义上的导师与门徒,而是两个伟大数学心灵在特定历史语境下的相遇。高斯为黎曼提供了形式上的指导和精神上的认可,黎曼则在高斯奠定的基础上开辟了全新的天地。他们的关系是克制的、正式的、保持距离的,但这并不妨碍知识的传递和创新的发生。

或许,这正是19世纪科学传承的独特魅力所在:没有密集的指导,却有独立的探索;没有亲密的师生情谊,却有跨越时空的思想对话。

在数学的星空中,高斯和黎曼犹如两颗明亮的恒星,他们的光芒在宇宙中交织,照亮了后来者前行的道路。而他们之间的距离,或许正是保持各自独特光芒的必要条件。在那个现代学术体制尚未成型的年代,这种保持距离的尊重,反而为天才的独立成长留下了宝贵的空间。