《以法之名》在开播前曾被寄予厚望,手握央视的背书,依托检察官题材和实力派演员张译、蒋欣等“王炸”阵容,它一度被视为不可能失败的豪赌。然而,尽管它在一片光环笼罩下问世,最终这部剧却成为了一场全民讨论的焦点,成为了关于国剧质量的大辩论,尤其是在专业性和演员表现方面引发了广泛争议。

开播前,谁能不为《以法之名》打上“稳了”的标签?央视的强大背书,检察官题材的深度,反腐扫黑的现实主义,所有这些元素都深深挠动了观众的痒点。剧中的架构也颇为精巧,检察官们串联起一张庞大的反腐网,既有高层政治的博弈,又有复杂人性的挣扎,连支线剧情都尽力突破常规,尝试打破框架,这些都让人对这部剧充满了期待。更重要的是,这部剧的制作水准可见一斑:法庭和办公室的布景考究如电影,镜头调度与光影构图精致细腻,似乎在告诉观众“这不仅仅是电视剧,更是艺术的呈现”。

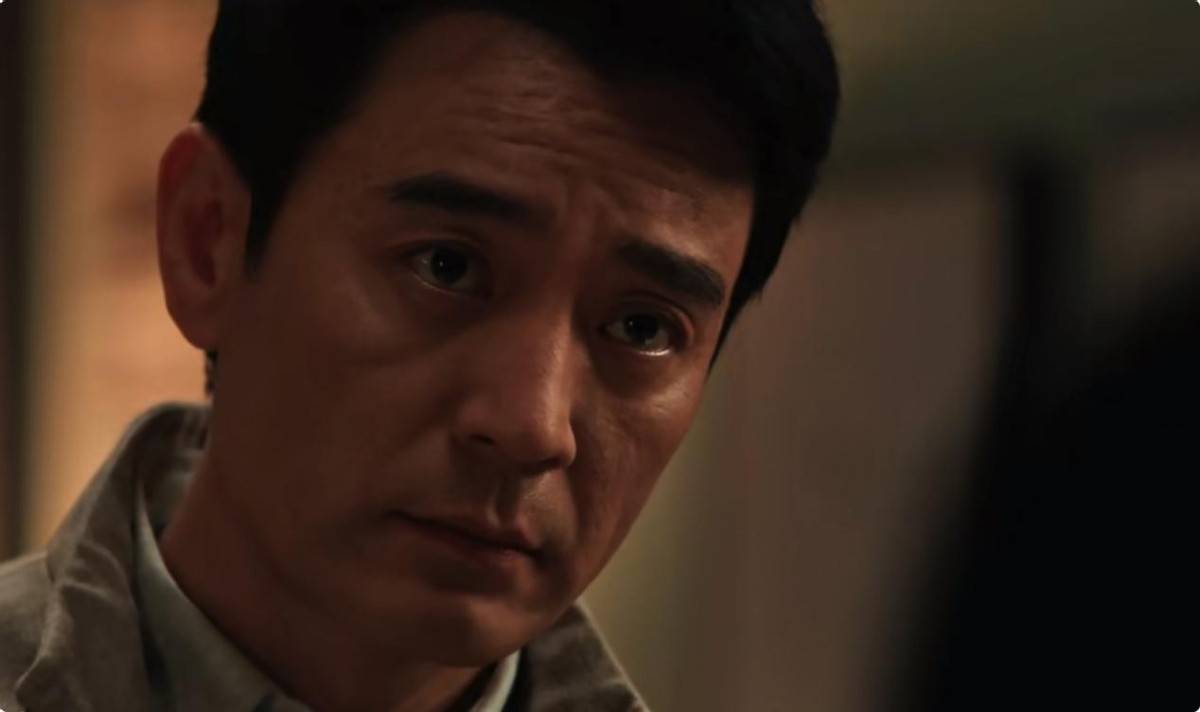

演员阵容方面,张译、蒋欣、李光洁等实力派演员一一亮相,尤其是张译所饰演的检察官形象,突破了传统的高大全刻板印象,他塑造的角色既有生活化的细腻感,也流露出某种“社畜”的卑微与无奈,这种反差感为其演技提供了充足的发挥空间。然而,正是这份“生活气”,看久了却开始被一些观众解读为“窝囊气”,张译的低头、皱眉、撇嘴等标志性动作,被批评为“受气包三件套”,一度使他的角色失去了应有的锐气与内敛的城府,转而变得充满了无谓的委屈感。

jrhz.info

蒋欣则被认为“火气过大”,她饰演的女检察官本应是一个雷厉风行的铁血人物,但在剧中时常显得情绪失控,言辞过于激烈,仿佛让人看到了一个失控的“更年期怨偶”,她与张译的对手戏甚至被观众恶搞为“吵架戏”,职业剧应有的专业感因此荡然无存。

若说主角的表现尚有争议,配角的演绎则堪称灾难。任重,素以“暖男”形象著称,却在剧中饰演了一个黑社会老大,其拼尽全力展现的“凶狠”表演,反而让人感到滑稽,网友纷纷调侃他为“幼儿园园长cosplay古惑仔”,这一角色形象实在让人出戏。更令人难以忍受的是毛俊杰饰演的柳韵,这个角色本应是复杂且充满心机的关键人物,但毛俊杰的表演不仅缺乏层次感,面部表情僵硬且台词单调,完全没有展现出角色的深度与复杂性,反而显得浮夸且尴尬。柳韵的失败演绎,无疑是整部剧中最为致命的一击,几乎让整条故事线的质感崩塌,连累了其他演员的表现。

除了演员问题,剧本的硬伤也被观众一一揭露。《以法之名》号称“硬核”法治剧,但在法律常识上却漏洞百出,许多情节处理与现实脱节。比如,律师在法庭上情绪失控,甚至掀翻证物箱,庭审因此中止,这种荒谬的情节完全与现实中的法庭秩序背道而驰。更有检察官在公共场合大声讨论案情机密,对保密纪律视若无物,这些细节上的失真让整部剧的严肃氛围瞬间崩溃。观众看着这些荒唐的情节,不禁开始质疑:“这真的是法治剧吗,还是说在演过家家?”

剧中的节奏也未能达到预期的紧张刺激。扫黑除恶的主线本应让人屏息凝神,却被大量无关紧要的家庭琐事稀释,主角为女儿找学校的戏份竟然比办案还多。到了关键案件节点,剧中的突破往往依赖于嫌疑人突如其来的“良心发现”,这种不合逻辑的剧情发展无疑让观众感觉智商受到了挑战。

然而,在这片质疑声中,董晴饰演的律师张文菁却以出色的表现脱颖而出。她在法庭上的辩护陈词,逻辑清晰,情感饱满,台词功底犀利,字字句句都打动人心,令观众过目不忘。这段表演在短视频平台上疯传,播放量破亿,被网友誉为“教科书级演技”。董晴的表现不仅为她赢得了无数掌声,也让人不禁惋惜:如果剧中的主角能有她一半的专业与投入,这部剧的口碑是否会截然不同?

董晴的意外走红,反而成为了对整部剧的讽刺。一个配角的演技成为了剧集的亮点,这种现象的背后,是对剧集整体质量的深刻反思。作为一部资本和大制作撑起的剧作,《以法之名》最终没有能够做到完美平衡,它揭示了当下国剧创作中资本浮躁、剧本草率、制作傲慢以及演员敬业心态参差不齐的问题。

《以法之名》让我们清晰看到了时代的变化:曾经那些靠“大IP流量明星”就能轻松取胜的时代已经过去。如今的观众眼光更加挑剔,他们有更高的审美标准,关注细节,追求逻辑的严谨。任何试图依靠光环和标签混过关的行为,都终将在观众的慧眼下暴露无遗。大制作也并非万无一失,主旋律并非免死金牌。剧终人散,掌声与骂声交织在一起,这场风波的最终结果,或许正是《以法之名》留给这个时代最真实的注脚。