在一个封闭的接警中心,一通电话引发了一场惊心动魄的生死营救,成为了丹麦电影《罪人》的核心。影片通过一个极其简约的场景,带领观众经历了主角🎭️阿斯格·霍尔姆的冲突与挣扎。这位被降职的警员在911接线员的岗位上,接到了一通自称遭遇绑架的危机电话,这让他内心深处的英雄梦重新燃起。

然而,随着故事的发展,真相的层层揭开如往事的冰水倾泻而下,让霍尔姆的美梦瞬间破灭。电话那头的伊本,原来是他六年前醉驾事故造成的受害者。曾几何时他渴望的“英雄行为”,在事实面前一朝崩溃,揭示出霍尔姆并非在拯救他人,而是急切地试图救赎自己。

影片深刻剖析了这一人性议题:霍尔姆所展现的“英雄主义”只不过是他精心伪装的自我救赎。他紧紧抓住那根电话线,并非为了拯救伊本,而是想要摆脱笼罩他心灵六年的愧疚感。他在绝望中嘶喊、威胁,调动警力,表面似乎是一个拯救者,实则深陷罪恶感的漩涡。这个“救援”过程最终演变成了他灵魂的独角戏,而伊本则成了他用以演绎“自我救赎”的工具。

影片的讽刺深刻刺入人心:霍尔姆的“英雄时刻”越是激烈,他的自我欺骗就越是加深。随着救援失败的消息传来,霍尔姆瘫坐在椅子上,流露出的不是悲痛,而是一种难以言喻的恐惧与迷茫,仿佛所有的表演在瞬间被揭穿。而那根起初看似救命的电话线,最终却化为他内心审判的绞索。

jrhz.info

《罪人》以其冷峻的魅力撕碎了我们对“善行”的理想化想象。霍尔姆的悲剧迫使我们直面一个不安的现实:许多看似崇高的利他主义行为,实际上可能隐藏着自我满足的欲望。当我们高举“正义”的旗帜时,是否也在深处满足自己的英雄情结?在『社交平台』上呼喊呐喊时,是否也在不知不觉中为自己创造了一个道德光环?

更为震撼的是,影片揭示了现代沟通的致命悖论:电话线和屏幕看似将人们紧密连接,实际上却筑起了更厚的隔阂。身处信息中心的霍尔姆,仅能透过扭曲的声波捕捉现实。他自以为掌控一切,却连伊本的真实境况都无从得知。

这又何尝不是我们身处数字时代的写照?当交流被简化为文字、符号和片段的声音时,我们在虚拟的“救援”中感动自己,却可能对身边真实的痛苦视而不见。屏幕这端的“霍尔姆们”越是肆意呼喊,屏幕那端的“伊本们”就越发遥远。

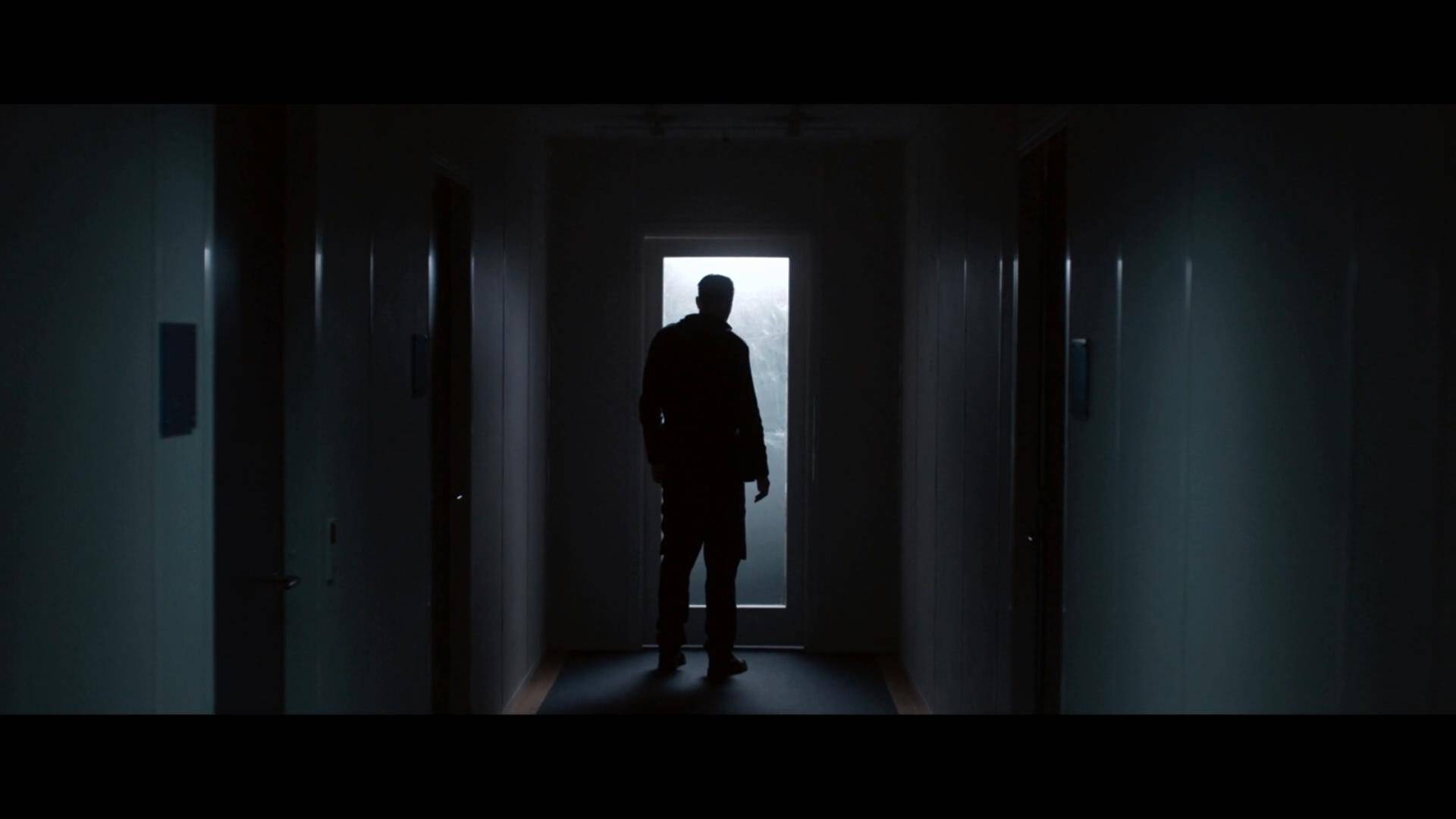

当霍尔姆终于摘下耳机,走向未知的审判,身后留下的冰冷追问再度响起:当善行的动机不再纯粹,当救赎的渴望吞噬了被救者的主体性,这样的“善”是否已经悄然变质?

这一追问犹如利刃,剖开了当代道德困境的本质。在算法编织的茧房中,我们是否也成为另一种“接线员”?在信息爆炸中忙于寻找碎片,在虚幻的正义表演中自我陶醉,却忽视了真正需要被倾听与关注的“伊本”?

当霍尔姆瘫坐在椅子上,电话里的忙音成为他灵魂唯一的回响,一个更深的恐惧顷刻间侵袭而来:在这个嘈杂的“连接”时代,我们是否比以往任何时候都更为孤独?在一次次拨号中,我们是否面对的只有无声的孤寂,似乎再也无人真正接听?