在电影的星空中,《海上钢琴师》犹如一颗璀璨的明星,深深烙印在每一个观众的心中。它独特的叙事结构,丰富的哲理内涵和动人的旋律,让人每次再看,依然会被它的精彩所震撼。这部电影不仅是一场视听盛宴,更是一场关于自由与坚守的深刻思考。

电影采用了倒序的叙事手法,通过小号手麦克斯的回忆,揭示了1900那传奇而神秘的一生。1900,一个从未踏足陆地的孤儿,他的生命在船上悄然展开:没有国籍、没有生日、没有身份。他在黑人的养父丹尼的照料下长大,直到养父意外去世。此后,这位天才音乐家,用他的钢琴,弹奏出属于他的一生。

由朱塞佩·托纳多雷执导的这部作品,宛如一面镜子,反射出现实世界的种种哲学问题。它让我们深思:什么是自由?什么是归宿?什么又是生命的真正意义?

电影中的1900三次拒绝下船的情节,成为影片的核心哲学场景,折射出人类在面对欲望、爱情、死亡时的根本选择。

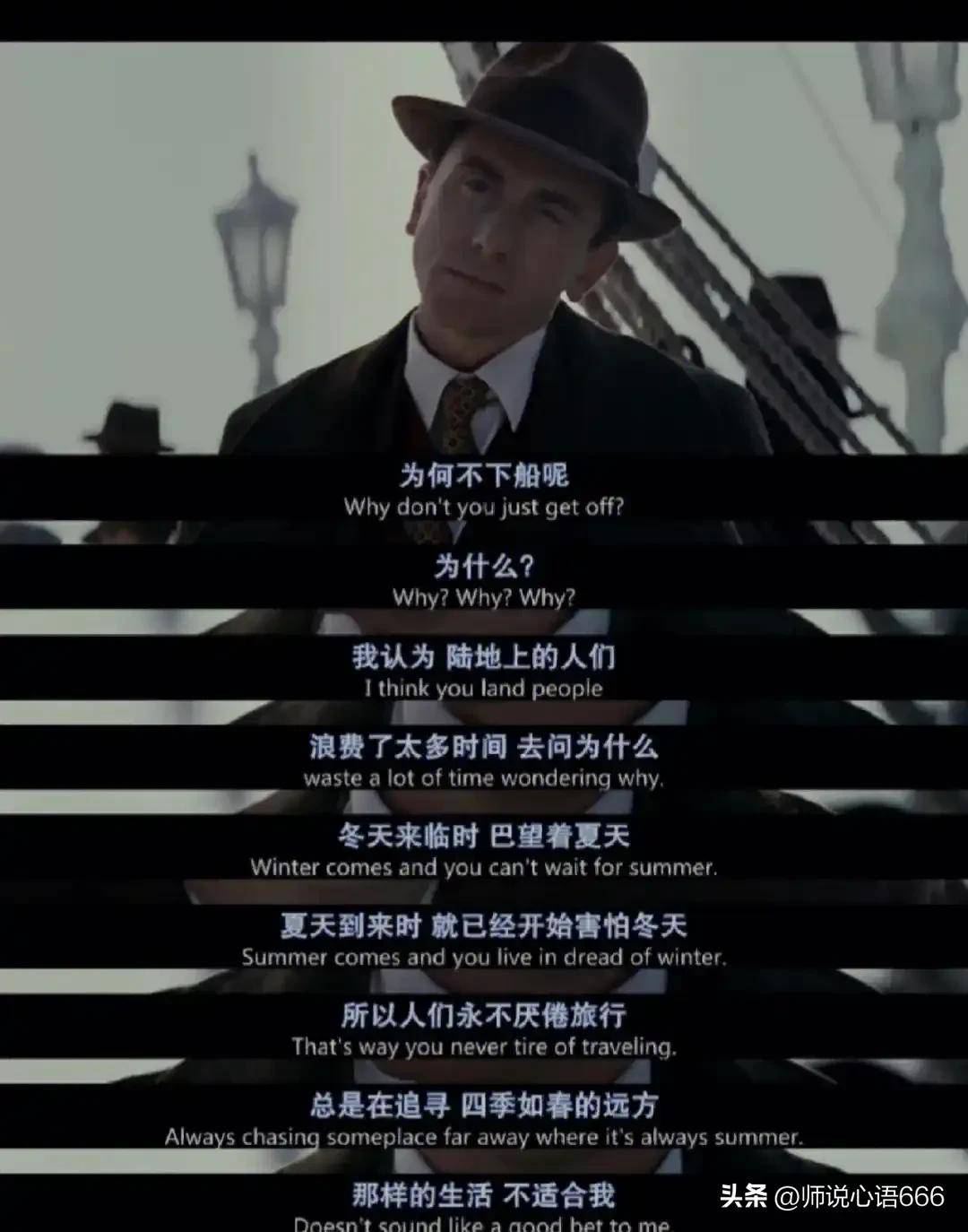

第一次拒绝是在面对名利诱惑时——如果下船演奏,他将获得财富和名声,但1900却发问:“为什么?为什么我总是觉得陆地上的人,永远在问‘为什么’?”他看透了人类对四季如夏的渴望,却对这种无尽追求的意义产生质疑。

jrhz.info

第二次拒绝是在爱情面前——为了那个女孩,他几乎走向陆地,却在舷梯上停下,将礼帽抛入海中,毅然回到船上。这里的象征意义深远:即使是最纯粹的感情,也无法打破他对陆地生活的恐惧。

第三次拒绝,是面对死亡时的选择——当弗吉尼亚号面临爆炸时,1900决定与船同沉,他留下那句至今铭刻在观众心中的独白:“我可以在有限的钢琴键上,创造出无限的旋律,但我无法在这个无尽的城市中找到属于我的一片天地。”这三次拒绝勾画了一个完整的哲学图景:无论是名利、爱情还是生存的本能,都无法撼动他对本真存在的坚守。正如他拒绝录制唱片时所说:“我的音乐,不能离开我。”

影片中最震撼人心的部分,莫过于1900与爵士乐巨匠杰利·罗尔·莫顿的三回合对决:

**第一回合**:杰利满怀炫技之心,弹奏《Big,Fat,Ham》,而1900则平静地回应,以《平安夜》作为爵士改编曲目。这不仅是音乐的对决,更是两种态度的碰撞:杰利的炫技与1900的纯粹享受,让后者的沉静更显深远。

**第二回合**:杰利演奏《The Crave》,这是一首挑战技巧的高难度曲目,而1900却被它的情感所感动,眼中泛起泪光。他的泪水并非因技巧,而是因那份不带功利的音乐热爱。

**第三回合**:当杰利怒气冲天,弹奏出《The Finger Breaker》时,1900以《野蜂飞舞》回应,琴指飞速,仿佛四手联弹,激荡的旋律让整个场面震撼无比。这一刻,他不再是与对手比拼,而是用音乐宣告:真正的艺术,超越了胜负,只为灵魂的自由。

这场较量不仅是技巧的比拼,更是人生哲学的碰撞——杰利代表了世俗的成功,而1900则是纯粹存在的象征。

与此同时,电影也映射出理想与现实的激烈对抗。小号手Max是1900唯一的朋友,也是影片的叙述者。他与1900的对比,揭示了理想与现实的永恒矛盾:Max是个普通人,身不由己地被时代裹挟。他劝说1900下船,认为音乐应该被更多人听到。但最终,他自己却低头于现实,卖掉了小号。而1900,则是一个坚持理想、守护精神领地的殉道者——即使面对死亡,他依旧拒绝下船。他对Max说:“你的生活是一段故事,而我的,是一首曲子。”

Max代表了我们这些在现实中迷失的普通人,而1900代表了那个追求纯粹与自由的理想自我。在这个信息爆炸的时代,我们是否也感到被无限的选择压垮?是否在某个舒适区里,不愿离开,犹如1900永远不愿踏足陆地?1900在88个琴键上创造无限旋律,而我们是否能在有限的一生里找到真正的自由?

正如萨特所言:“人是自己选择的总和。”我们是否在现实的洪流中学会了选择,还是迷失在无尽的选择之中?

1900知道,陆地上的世界充满规则和欲望,而船上,是他熟悉的一切:海浪的节奏,邮轮的颠簸,还有那88个琴键。这是他的精神家园,也是他的自由之地。

最终,在弗吉尼亚号即将沉没之际,1900选择与它同归于尽。他对Max说:“原谅我,朋友,我不下船了。”此时,他的死亡不是悲剧,而是自由的极致诠释——他宁愿带着完整的自我沉入大海,也不愿在陆地的迷宫中迷失自我。

他的故事,让我们深刻反思:真正的自由,不在于选择的多寡,而在于是否能在属于自己的世界里奏响生命的乐章。电影最后,Max孤身离开,带着那张被修复的唱片。1900的音乐依旧在回荡,提醒着我们:人生或许没有尽头,但我们可以选择,在哪里停泊。