1982年,第一届春晚的播出震动了当时娱乐行业并不发达的中国,成为了当晚最热议的话题。那一夜,几乎每个人都为之疯狂,家家户户纷纷围坐电视机📺️前,街头巷尾空空荡荡。春晚中的每个节目都成为了观众们反复回味的焦点,在随后的几天里,春晚几乎成了每个人茶余饭后的闲聊话题。随着年复一年的春晚举办,它逐渐演变成了中国春节中不可或缺的一部分,不仅是节日的娱乐盛宴,更是阖家团圆的象征。

如今的春晚虽然常常被批评内容越来越乏味,令人遗憾的是,按照这样的趋势,可能当前这届春晚反而会成为未来最值得回忆的一届。越来越多的人怀念过去的春晚,甚至不禁想起1983年第一届春晚播出的盛况,以及那时的『明星』️们如今都在做些什么。

提到“春晚”,人们通常指的是每年除夕由中央电视台制作的春节联欢晚会。自1983年起,央视春晚凭借其强大的影响力和权威性,成为华人世界最盛大的年度综艺晚会,逐渐超越了其他各类春节晚会。每年的除夕,大家几乎都已习惯性地打开电视,等待春晚的播出,春晚几乎成为了“除夕”的代名词。

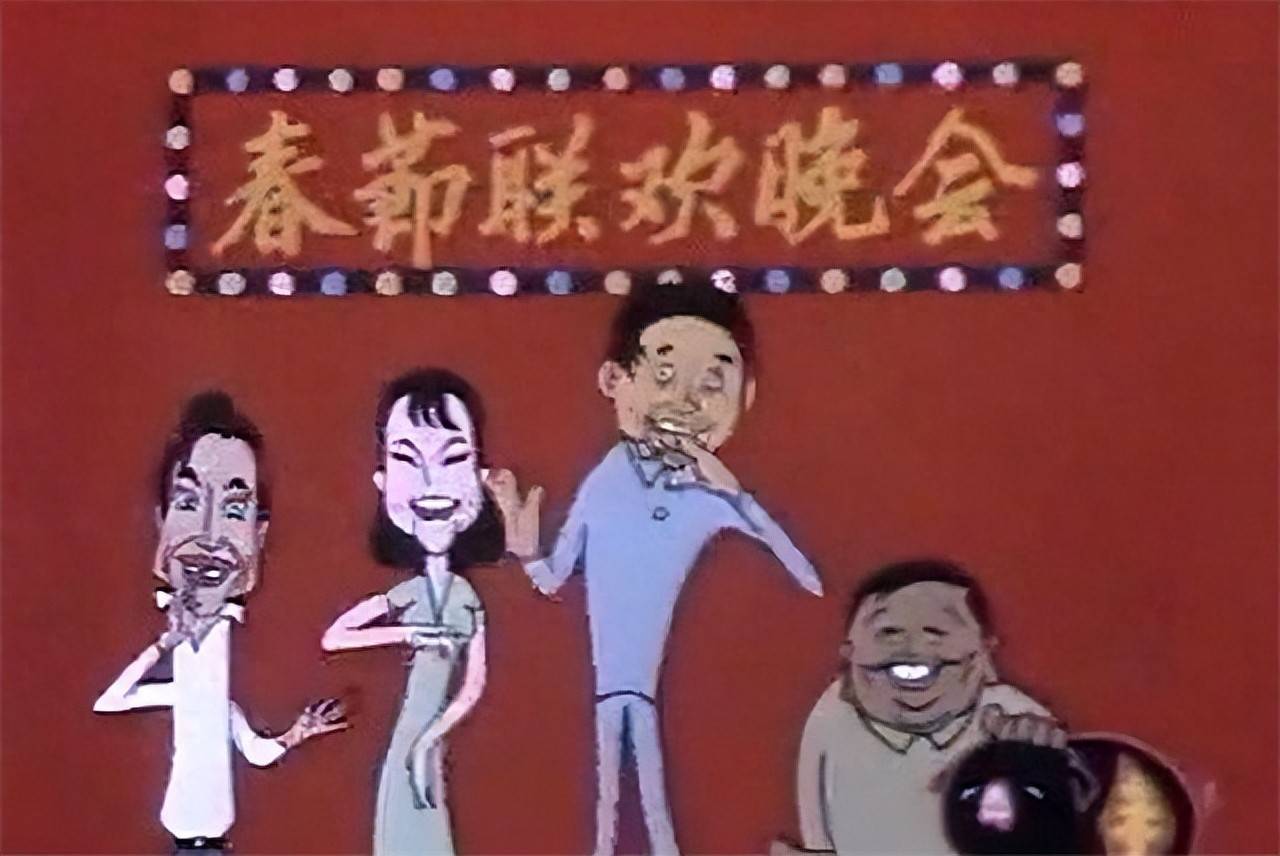

其实,春节联欢晚会最初在1978年就已创办,但直到1983年,它才开始采用现场直播方式,并在多方面做出了创新,成就了那一届“元年”的春晚。1983年的春晚尽管显得略微青涩,但它标志着中国电视综艺节目的崭新起步,同时也揭开了春晚这个文化新事物的序幕。

和如今每年彩排多次,演员们要对口型,演出都事先录音不同,第一届春晚完全没有彩排。现场的节奏显得颇为松散,节目之间衔接不紧密,甚至摄像机📹️经常对不上焦,一些不太好笑或者内容平淡的节目也可能持续20分钟。比如,相声节目就能占据相当长的时间,而像郑绪岚、『刘晓庆』等『明星』️,每人甚至能唱三首歌,李谷一更是多达十首,几乎占据了整场晚会的后半段。她不仅演唱了《春之歌》、《年轻的朋友》、《高山流水觅知音》等,还因一首《乡恋》引发了电视观众的极大热情,虽然此前这首歌曾因被认为是“低沉的靡靡之音”而遭到批评,甚至成为了禁歌,春晚却为它重开了播出的窗口。

那一届春晚也是新颖的尝试之一,导演组特意安排了四部热线电话,允许观众点播他们喜爱的节目。李谷一唱完第八首歌后,电视前的观众纷纷打电话点播她的《乡恋》,导演组犹豫不决,最终在广电部长的决定下,这首歌得以播出。

春晚的影响力不仅塑造了不少『明星』️的命运,也影响着演艺圈的格局。比如,王景愚,他和『刘晓庆』、马季、姜昆一同主持了1983年的春晚,并且表演了广受欢迎的默剧《吃鸡》。这段小品几乎成了他的一张名片,家喻户晓,但也让他被固定在了“只会吃鸡”的标签上,这对他作为演员和编剧的多面才能造成了困扰。

第一届春晚的“土”气质也为人津津乐道。演员们穿着的高领毛衣和宽松不合身的西装,和如今的定制西装相比,简直是天壤之别。然而,这种“土气”却让普通观众感到亲切,缩短了『明星』️和观众之间的距离。尽管存在许多问题,1983年的春晚还是为中国的演艺界开启了新篇章,也让春晚成为每年春节不可缺少的一部分,随着时间流逝,春晚也在不断地与时代的步伐同步发展。

80年代的春晚主要以主旋律歌曲为主,作品如《难忘今宵》、《十五的月亮》、《故乡的云》等至今依旧广为传唱。进入90年代,春晚逐渐注重情节和轻松幽默的内容,节目也变得更加丰富多样,小品、相声等语言类节目渐渐成为了春晚的主流,产生了一批经典节目,也捧红了许多如今依旧活跃在舞台上的喜剧『明星』️。尤其是港台『明星』️的加入,使得春晚的舞台更具多元化。

随着社会的开放和文化的融合,春晚的娱乐性质愈加浓厚,网络语言和网络题材的节目逐渐进入春晚。春晚开始呈现出更多的娱乐性,也为大众带来了更为贴近现实的节目内容。尽管如此,随着时代的变化,春晚的影响力逐渐开始衰减。电视观众的兴趣已经不再单一,网络的普及使得传统电视节目的观众基础发生了变化,网络春晚逐渐成为了一部分年轻观众的新宠。

如今的春晚,无论在舞台设计、灯光音响等方面都达到了前所未有的高度,然而,技术上的进步并未完全填补观众在内容和情感上的需求。尽管春晚每年都在追求创新,尝试更豪华的演出形式,然而观众对于节目的期待却越来越高,尤其在节目内容的创新和社会现实的贴近性上,春晚仍然存在着不小的差距。

人们对春晚的期待似乎越来越难以满足,尽管如此,每年除夕的夜晚,春晚依旧是每个家庭团聚时的必备节目。无论是赞扬还是批评,春晚早已成为春节的文化符号,成为了每个家庭感情寄托的一部分。正如过去几十年春晚的历程一样,春晚经历了从起步到辉煌再到平稳发展的过程,无论它如何变化,它依旧是中国人心中那个值得守候的夜晚。