近年来,影视市场中充斥着许多清宫剧,许多人沉浸其中,特别是《甄嬛传》这类作品,虽然在情感戏份上丰富多彩,但始终未能脱离情情爱爱的框架。故事中的女主角🎭️一步步披荆斩棘,获得帝王宠爱,逐渐从失意走向高峰。尽管其中会有短暂的挫折,但总是能够在最后化险为夷,最终功成名就。这一切看似完美无缺,仿佛一切都在理想的轨道上。然而,现实真的如此美好吗?

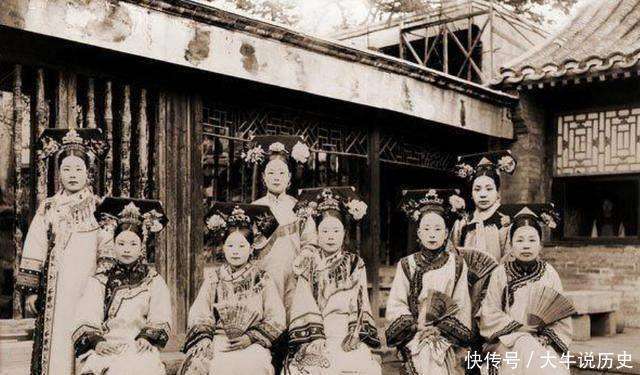

艺术创作常常带有美化的成分,现实的生活却往往残酷得多,特别是对于那些处于社会底层的小人物而言,他们的命运充满了不确定性,甚至在宫廷深处,也充满了艰难与危险。宫廷中的宫女和妃子虽然都出自八旗,但她们的命运差距巨大。妃子们高高在上,权力与地位唾手可得,而宫女们从踏入紫禁城的那一刻起,便注定了只能为他人服务的命运。即便在家乡,她们曾是父母眼中的宝贝,在皇宫里,她们依旧只能称自己为“奴婢”。

然而,即使宫女的生活并不轻松,她们依然怀抱希望。她们知道,只要年满二十五,便可有机会离开这座囚笼,重获自由,这比一辈子都待在宫中等待更具吸引力。1912年,溥仪宣布退位,象征着封建社会的结束。等级制度与宫廷的深宫戒律也随之消散,然而即便时代进步了,人们心中根深蒂固的旧观念依然难以动摇。

尽管溥仪宣布退位后,遣散了大量的宫女,但即便这些宫女容貌出众,也很少能找到合适的伴侣。这是为什么呢?通过溥仪的回忆录,或许我们能找到答案。宫女在宫中的日子远非外界所想象的那般美好。即便是宫女,她们的待遇也有高低之分。那些地位较高的女官,负责协助后宫妃嫔管理政务;而低级别的宫女则只能做些端茶送水、扫地洗衣的杂活。甚至那些得罪了主子的宫女,只需犯一点小错误,就可能遭遇致命的惩罚。

然而,宫中的生活依然比外面的人们要好得多。宫女们衣食无忧,月俸的金额足以让普通百姓一年辛苦劳作才得来的收入。然而,在紫禁城的宫女们依然怀抱着希望,她们渴望着被皇上或达官贵人瞧中,进而获得一辈子的荣华富贵。于是,尽管宫廷生活充满了曲折与辛酸,宫女们依旧愿意为了一丝升迁的希望而奋力拼搏。

随着清朝灭亡,宫女们被迫离开皇宫,成为了普通百姓。尽管如此,她们的内心深处依然保持着一种不易察觉的优越感。她们曾是宫中的一员,见识过许多大场面,觉得自己与普通人是有差距的。即便她们在等级制度中深受压迫,她们依然瞧不上普通百姓。这种心态,往往让她们在面对相同身份的百姓时,摆出高高在上的姿态。而别人对她们的身份也心存芥蒂,往往对她们敬而远之。

这些从宫中走出来的宫女,既无法适应外面的世界,又难以找到能够依靠的亲人。许多人与家人失联,甚至没有足够的能力去适应底层百姓的生活。她们大多没有一技之长,既不能从事体力劳动,也没有实际的生存技能。而那一百大洋的遣散费,很快就被她们用光。随着民国时期通货膨胀的严重,物价飞涨,那些曾经看似充裕的钱财,如今显得微不足道。

在这样的困境中,宫女们开始感到迷茫和无助。她们的优越感与实际处境之间形成了巨大的反差,而她们所拥有的唯一财富——那一百大洋——也在物价飞涨中消失殆尽。她们的命运往往更加悲惨,陷入了困苦的境地,成为了社会最底层的人群。

尽管有些宫女勉力生活,有的甚至转行成为乞丐或地主家的奴婢,但大多数宫女却无法摆脱悲惨命运。她们的生活,就如溥仪在晚年回忆录中所写的一样,充满了无奈与惋惜。宫女们的下场,不仅仅是社会的冷漠,更多的是那个旧社会所造成的悲剧。

直到新中国成立后,政府才为幸存的宫女们提供了力所能及的工作,并尽力关照她们的晚年。但这依旧无法改变她们在清朝时期无法自拔的悲剧命运。在那个封建的社会中,宫女们无法反抗命运,无法获得平等的待遇。而社会对于她们的偏见与排斥,也让她们终其一生都无法融入普通百姓的生活。

这些宫女的悲剧,恰恰是那个时代的缩影。它反映了深刻的社会不平等和对女性♀️的压迫,也提醒我们在今天,更应该珍惜来之不易的幸福生活,避免重蹈历史的覆辙。